| 第3回 1958年(昭和33年)6月1日~8月7日 本門の弟子の「百日闘争」 25年3月5日 |

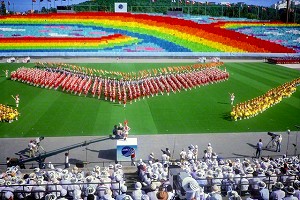

広布実現の暁を目指して 1983年8月14日、北海道・真駒内屋外競技場(当時)で開催された「第3回世界平和文化祭」。恩師亡き後、“北海道の女子部は元気です”との決意を込めて誕生した北海道富士鼓笛隊。結成から25年を経た同文化祭での演技に、池田先生はカメラを向けた 福岡市の香椎球場(当時)が、5万人の熱気に包まれた。1958年(昭和33年)6月1日、第2回九州総会が行われた。戸田先生の逝去から2カ月。総会は意気天を突く勢いだった。 池田先生は「学会の歴史と戸田先生の雄図」とのテーマで登壇。人類の宿命転換を成し遂げる方途を示した、世界一の指導者が戸田先生であると強調した。 さらに、戸田先生が九州の同志に限りない期待を寄せていたことを語り、烈々たる気迫で「先駆の九州たれ!」と訴えた。 恩師の逝去後、池田先生は「百カ日法要」を目指して、戦いを展開していた。「それは本門の弟子としての『百日闘争』であった」と後に述懐している。 凝結した“百日”で、新たな黎明を告げるため、先生は同志の激励に東奔西走を続けた。 翌2日には列車で京都へ向かい、御書講義に臨む。3日、舞鶴市へ足を運び、質問会を行った。 その場に、妻の病で悩む壮年がいた。先生は話を聞き終えると、御本尊を信じ抜き、強盛に祈ることを強調し、抱きかかえるように励ましを送った。 壮年はその後、妻、3人の子どもと一家和楽の信心を貫く。宿命転換の原点が、先生の厳愛の励ましだった。 質問会を終え、舞鶴をたった先生は、京都市内へ。幹部大会に出席し、「威風堂々の歌」の指揮を執った。全精魂を注ぐ先生の激励に奮起した京都の友は、半年後、日本一の拡大を成し遂げている。 4日、夜行列車で帰京し、そのまま学会本部へ直行。午後10時を過ぎて帰宅すると、太宰治の『走れメロス』を再読する。激務の中でも、戸田大学での薫陶の日々のように、先生は学ぶことを忘れなかった。 7日、再び関西を訪問。11日までの滞在で、船場支部の班長会や関西女子部幹部会、北摂地区の組長会などに出席し、常勝の友と黄金の思い出を刻んだ。 池田先生が「百日闘争」で訴えたのは「戸田先生の精神の継承」「団結」そして「前進」である。20日、聖教新聞に「若き革命家ナポレオン」と題する一文を寄稿。「妙法の哲理を右に、慈悲の剣を左に持って、世界の平和に、白馬に乗って、雄々しく、前進だ」と呼びかけた。 21日、北海道へ。22日、北海道男女青年部の各総会に出席する。北海道の青年たちは、総会に向けて、拡大に走った。 5月4日、先生は北海道女子部の代表に次の言葉を贈っていた。 「明日を生きぬき 世紀を築く 北海の白蓮華と 咲きゆけ」 彼女は、この言葉を胸に刻み、その月に誕生した北海道富士鼓笛隊の育成にも全力で当たった。女子部総会では、鼓笛隊のメンバーが演奏を披露した。 総会の日の夜、先生は「恩師の百カ日、一周忌、三回忌、七回忌までの学会の方向づけ」などについて、思索を重ねる。恩師との誓いを果たすため、先生の激闘がやむことはなかった。  第2回九州総会で師子吼する池田先生(1958年6月1日、福岡で)。先生が呼びかけた「先駆」は、永遠に九州の冠と輝く 先生、今ここにあり 58年6月30日、東京・豊島公会堂(当時)で本部幹部会が開催され、新たに「総務」の設置が発表された。学会でただ一人の総務に就いたのが、池田先生だった。この日、先生は日記につづった。 「勇気と理想に生きる、純真なる信仰者で生涯を、ただただ貫きたい」 総務就任後、先生が最初の地方指導に訪れたのは北海道である。7月4日に北海道に降り立つと、翌5日、第2回北海道総会のリハーサル会場へ激励に駆け付けた。その後、深夜まで青年部のリーダーと懇談を重ねた。 6日、札幌・円山総合グラウンドで全道から2万人の友が集い、第2回北海道総会が行われた。先生は「広布実現を目指して」と題して訴えた。 「宗教革命に、その全生涯をささげ尽くした歴代会長の正義を貫く烈々たる気迫こそ、学会精神である」 この日、先生は深甚の思いを日記に書きとどめた。 「私の一生は、戸田先生の遺言ともいうべき構想を、叫び、戦い、達成することだ。これだけが、私のこの世の使命だ」 そして9日、戸田先生の百カ日法要が営まれた。法要を終えた10日の日記に、先生は記した。 「生死不二なれば、(戸田)先生、今ここにあり。お見守りくださいと熱涙」 真心染みる黄金舞 5月から九州、北海道で行われた青年部の総会。7月13日、先生はその掉尾を飾る、関西男子部・女子部の総会に臨んだ。 猛暑の中、大阪府立体育会館(当時)に、合わせて1万4000人を超える男女青年部が集った。先生は、男子部の総会に際し、自身の思いを率直に語った。 「この総会は、学会は空中分解すると騒いでいる社会に対しての折伏なんだよ。男子部は、元気を出せ! 勇気を持て!」 総会では、「生活が行き詰まったり、病気や苦しいことにあったりしたなら、その時こそ仏になれる、人間革命ができるんだと信じて、しっかり題目をあげよう」と呼びかけ、「最後の勝利者に」と訴えた。 19日、先師・牧口先生の故郷である新潟での支部幹部会に出席。20日には、佐渡島を初訪問する。池田先生は指導会で、来島の喜びを語り、こう述べた。 「大聖人の大精神を復興させ、佐渡を最高の“幸福島”にしゆくことこそ、わが創価学会の使命であります」 宿舎でも激励が続く。青年の有志らが「佐渡おけさ」を披露すると、先生は「真心が染み渡る、黄金の舞でした」と述べ、御礼の意を込めて、館内に置かれていたピアノに向かった。“大楠公”の旋律に、青年たちが唱和する。 演奏を終えると、先生は万感の思いを語った。 「早く生い立て――これが戸田先生の私たちへの願いであり、期待であった」 「私は、もう立ち上がったよ。君たちも早く立とうよ」 池田先生と新潟青年部との魂の絆が結ばれた瞬間だった。 関西と新潟で青年を励ました先生は、26日から27日にわたって行われた水滸会の第3回野外研修に出席した。 水滸会は、戸田先生が直接、育成に携わった男子部の人材育成グループである。 恩師の逝去後、初めて行われたのが、この研修だった。しかも、恩師が出席して最後の野外研修となった山梨県の河口湖・山中湖が、その舞台である。 戸田先生の「民衆救済」の大精神を誰が受け継ぐのか。それは青年部しかいない。その「実践」の時が来たのだ。先生は、師弟に生き抜く中に広布と人生の勝利があると強調した。 26日の日記に、先生はつづった。 「水滸会……戸田先生を、追憶しながら、百名の同志と一泊。広布の人材にと誓い合う」「会員の顔、決意を秘めて喜々」  佐渡指導を終え、新潟港に到着した池田先生(1958年7月21日) 人間革命の歩みを 8月、池田先生は1日から行われた夏季講習会に臨んだ。この折、先生は恩師の言葉を通し、力強く訴えた。 「牧口先生も、戸田先生も太平洋戦争の際、猛然と、気迫をこめて国家諫暁の姿を示されております。今後も、そういう姿が当然、仏法の方程式である」 「学会の脈々たる気迫は、牧口先生、戸田先生につながった精神がなくてはならない」 先生の講義を受講した、ある友は後にこう述懐している。 「大聖人の大哲理を具体的な広布の原理として説かれたのが戸田先生であることを、広布を目的とする人生がいかに偉大かを、池田先生に教えていただきました」 7日、品川公会堂(当時)で男子部幹部会が行われた。 先生は語った。 「戸田先生は凡夫の姿であらゆる苦労をなされ、このようにして人間革命していくんだと『人間革命』の本を私にくださった」 「あとに続く門下生は、“続編は私どもが書きます”“このように自分は書きました”と誇れる歩みを重ねていこう」 この年の4月から始まった「百日闘争」、そして青年の月・7月と、東奔西走を続けた池田先生。一回の会合、一人への励まし、一通の手紙と、先生は全力を注ぎ、一日一日、地道な歩みを積み重ねてきた。 その獅子奮迅の激闘によって、学会は、恩師亡き後の試練を勝ち越え、大発展の基盤を築き上げていく。広布の新生の太陽が、赫々と昇り始めた。 |