| 中国の作家 巴金氏 25年2月12日 |

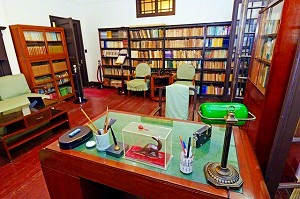

| 皆が生涯、青年であれ 文化大革命の迫害を生き抜き、生涯にわたって、ペンの闘争を続けた中国の文豪・巴金氏。池田先生が氏との交流をつづった「永遠のペンの戦士 巴金 中国作家協会主席」を抜粋して掲載する。〈『私の世界交友録』読売新聞社(『池田大作全集』第122巻所収)から〉  第6次訪中の折、池田先生が上海市にある巴金氏の自宅へ。4度目の語らいに、二人は手を取り、再会を喜び合った。氏は「私にとって『友情が最良の栄養』です」と(1984年6月10日) 信念ゆえに辛酸をなめた人間は、青年しか信じられなくなるのかもしれない。 私の恩師戸田城聖第二代会長はよく「老人はだめだ。青年に託すしかない」と語気鋭く言われていた。恩師は戦時、ともに牢獄に入った同世代の人間が次々に転向していった無念さを、終生、忘れなかった。 中国を代表する作家・巴金氏に初めてお会いしたときも、氏の言葉は「青年は人類の希望です」であった。 氏が、文化大革命の十年間、「大毒草」とののしられて、どれほど踏みつけにされ、迫害されたか。片鱗であれ、惨状を伝え聞いていた私にとって、これが型どおりの言葉でないことが痛いほどわかった。 時は一九八〇年(昭和五十五年)四月。私の会長勇退から一年になろうとしていた。文化大革命と規模は違うにせよ、私どもも権威主義の僧侶らによる迫害の嵐の中にあった。 「狂信」が権威・権力と結びついたときの暴虐さ。人間は人間に対して、ここまで野蛮になれるのか。何が人間をここまで獣に堕としてしまうのか。「野放しのうそ」による人身攻撃も続いていた。文化大革命は決して対岸の火事ではなかった。 ◆ ◆ ◆ 文革が終わって十年たっても、氏は夜は悪夢にうなされ、心の傷痕は血を流して肉体を苦しめた。 はじめ文革の大義名分を信じた氏も、すぐに「うそ」がわかってきた。四人組をはじめ、自称“正統の革命戦士”は無実の人間をつるし上げ、罪におとしいれては、その屍を踏み台にして出世していったのだ。 “正信”を標榜しながら、正義の民衆をいじめぬいた僧侶たちと何とよく似ていたことか。 巴金氏は、文革という「大量の非人道的な残酷な行為を産んだもの」が「『左』の衣をまとった宗教的狂信だった」という意見に賛同している。(「人道主義」石上韶訳、『無題集』所収、筑摩書房) 最愛の夫人も、仕事も、人間としての尊厳も、すべて奪われた。しかし氏は、眼をカッと見開き、胸の奥で叫んだ。「一切合財みんなやって来い、おれは持ちこたえてみせるぞ」 嵐は去った。廃墟に立って、氏は誓った。二度と悲劇を繰り返さないために、文革という「大ペテン劇」がなぜ起こったのか、再発を防ぐには何が必要かを書く。後世に書きとどめる。それまでは死ねない、と。 その決意を私に語ってくださったときの目の光が忘れられない。暴力では奪えないものが、この世にはある。権力がつぶそうとすればするほど燃えさかるものがあるのだ。 氏は「ペンの戦士」として、魯迅の精神を継がれている。若き日に魯迅に師事した思い出にふれた文章で、氏はゴーリキーが描いた「勇士ダンコ」と魯迅を比べている。ダンコは一族を救うために、自身の心臓をえぐり取って炬火とし、人々を道案内した英雄である。 師・魯迅こそが「数十年間、燃えさかる自分の心臓で私のために道を照らしてくださった」と。「先生を想い出した、正にそのお蔭で、私は生き続ける勇気が出た」「私は、この教訓をしっかりと記憶にとどめておく」(「魯迅先生を追慕する」石上韶訳、『真話集』所収、筑摩書房) 京都での文化講演会(聖教新聞社主催)では、こう叫ばれた。 「私が作品を書いたのは生活のためではなく、有名になるためでもありませんでした」「私は敵と戦うために文章を書いたのです」「敵は何か。あらゆる古い伝統観念、社会の進歩と人間性の伸長を妨げる一切の不合理の制度、愛を打ち砕くすべてのもの、これらが私の最大の敵」 「筆によってわが心に火をつけ、わが体を焼きつくし、灰となったとき、私の愛と憎しみは、この世に消えることなく残されるでしょう」(八〇年四月十一日) 一九〇四年生まれという高齢のうえに、けがや病気が続き、握ったボールペンが数キロもの重さに感じたこともあるという。それでも、一日に二百字、三百字ずつであっても、戦士は書き続けた。氏には、吐き出さなければならない「心の火」があった。「魂の血債(借り)」を清算しなければならなかった。 ◆ ◆ ◆ 氏の上海の自宅をうかがったのは一九八四年(昭和五十九年)の六月。お部屋には日本文学全集など日本の書物も多かった。 「若い作家たちが、どんどん成長し、進歩している。追いつけないほどです。若い作家たちに私は遅れてしまいますよ」。後輩の成長を喜びながら、自身もなお前に進もうとされていた。永遠の青年の声であった。 お体を心配して早めに辞去したが、どうしてもと見送りに立ってくださる。ステッキをつき、令嬢の李小林さんに支えられて玄関を出、中庭をずっと歩いてくださった。途中、何度も「もう、ここまでで結構ですから」と申し上げたが、とうとう門を越え、石段を降りた道路まで送ってくださった。 車窓から私が手を振ると、お孫さんも入れたご一家で、いつまでも笑顔で手を振ってくださった光景は、私の宝ものである。 私も生死を超えてきた。会えば、言わず語らずに通じ合うものがあった。私は氏のご長寿を願いながら、氏と同じように、今、青年に光を見る。また友が皆、生涯青年であってほしいと祈る。 永遠の戦士は、あるとき、こうも語っておられた。 「青年は、自分で、戦って、戦って、戦い抜いて、勝ちとったものを自分のものとすべきです。それこそが青年です!」  巴金氏が長く住んだ上海の「巴金故居」(2012年撮影) 巴金(ぱきん) 1904年、中国・四川省生まれ。本名は李尭棠(りぎょうとう)。中国の「人民作家」の称号を持つ。フランスで執筆した『滅亡』が中国で高い評価を得て、帰国後、本格的に作家の道へ。『家』『寒夜』などの作品で世界的に知られる。全国文連副主席、中国作家協会主席等を歴任。66年からの文化大革命で失脚し、77年に名誉回復。その後、文革を回想した『随想録』を“遺言”として執筆した。2005年死去。 交流の足跡 柔らかな春の光に包まれた静岡研修道場で、二人は初めての出会いを結んだ。1980年(昭和55年)4月5日、池田先生は巴金氏、謝冰心氏ら中国の作家代表団一行を同道場に迎えた。 研修のために来所していた東京の女子中等部員が、合唱で歓迎する。巴金氏は「若者の成長を見るとうれしくてたまらないのです」と、全身で喜びを表し、彼女たちに声をかけた。 「本当にありがとう。青年は人類の希望です。私たちが中日友好のために働いているのも皆さんのためです。そして中国の青年のためなのです」 先生と氏との語らいは4度。先生は「そのたびに、謙虚なお人柄の内に包まれた、鉄のごとき信念の強い一念を感じた」とつづっている。 66年(同41年)から中国で起こった文化大革命で、氏は大弾圧を受けた。「妖怪変化」「大毒草」とののしられ、「牛小屋」と称される私設監獄に閉じ込められた。 心の支えであった夫人も迫害を受ける。夫人が病で倒れた時、「毒草の妻」という理由で治療を受けられず、入院した時には手遅れの状態に。その後、夫人は亡くなった。 先生は氏に問いかけた。文革のどん底の苦悩の中で、死を考えたことはありましたか――。当時、追いつめられて死を選んだ人さえ多くいたのだ。 ペンの戦士は毅然と答えた。 「いや、考えたことはありません」「苦しいことは多かったが、その中で考えた唯一のことは『戦って、戦って、戦い抜いて生きていく』ということでした」 日本での3度目の語らいの直後の84年(同59年)6月、先生は第6次訪中へ。5日、北京大学で「平和への王道――私の一考察」と題し記念講演を行った。先生は講演の中で、前月に東京で開かれた国際ペン大会での氏のあいさつを紹介している。 「水滴は石をもうがつと申しますが、文学作品も長い歳月にわたる伝播によって、人々の心に根を下ろすことができます。ペンを武器にして、真理を堅持し、邪悪を糾弾し、暗黒勢力に打撃を与え、正義の力を結集することができるのです。平和を愛し、正義を主張する世界諸国の人たちが、しっかりと手をとり、自分の運命をその手に握っていきさえすれば、世界大戦も核戦争も、かならず避けることができるでしょう」 この言葉を通して、先生は自らの思いを語った。 「一人ひとりの努力が、たとえ水滴のように微力に思えても、やがて石をもうがつ、いな、岩をも押し流す大河となっていくでありましょう。それには、果敢なる行動と勇気ある対話を積み重ねていく以外にありません」 先生は後に、壮絶な執念で文の戦いを貫いた氏の生涯に触れ、学生部の友に訴えた。 「悪への怒りを忘れるような、表面のみの“寛大な人格者”は偽善の徒である。悪と戦う勇気なき者に、正義を語る資格はない。もはや『青年』でもなければ、『人類の希望』でもない。悪との徹底闘争――そこに仏法の精神もあり、牧口先生、戸田先生が身をもって示された学会精神もある」 日中友好のため、世界平和のため、先生と氏が開いた道を今、後継の青年たちが続く。 「人民の友好のために奮闘することは、人生の最も美しいことである」 氏が流麗にしたためて先生に贈った一文である。  1980年4月5日、池田先生が静岡研修道場で巴金氏と会談。春の庭に、未来部員の合唱が響いた |