| 第14回 精神の正史Ⅴ 2025年2月21日 |

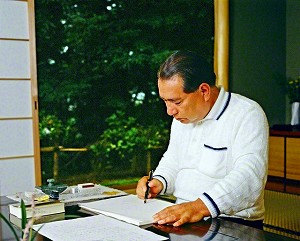

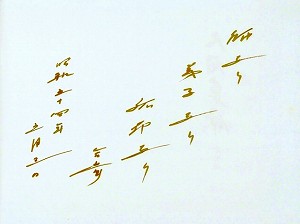

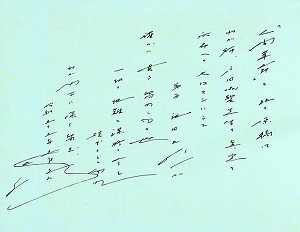

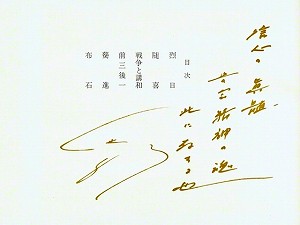

人は変れど われは変らじ 1980年7月30日、原稿に向かう池田先生(東京・八王子市で)。先生は編集の担当記者に言った。「私は、戸田先生の弟子だ。だから、どんな状況に追い込まれようが、どんな立場になろうが、広宣流布の戦いをやめるわけにはいかないんだ。命ある限り戦い続けるよ」 人材育む教育的母体 宗門僧による理不尽な学会攻撃が続いていた1978年6月30日、聖教新聞紙上に「教学上の基本問題について」と題する記事が掲載された。 学会の仏教用語の使い方などに対して、教義を逸脱しているなどと、宗門が異議を唱えてきたことに対する回答である。 例えば、学会が初代会長の牧口先生を「先師」と呼んできたことを取り上げ、日興上人は日蓮大聖人を「先師」としているのに、どういう意味で同じ呼び方をするのかというのだ。「言いがかり」としかいいようのない質問である。 学会は、その一つ一つに対して、広宣流布のために、僧俗の和合を願い、真摯に、誠実に対応した。 小説『人間革命』第10巻「展望」の章の連載が開始されたのは、翌日の7月1日からであった。広布拡大に邁進する同志を勇気づけるため、池田先生はペンを走らせた。 同章には、56年7月に「大阪の戦い」の勝利を見届けた山本伸一が、帰京の機中で、広布の未来について熟考した“雲海の着想”が紹介され、それを戸田先生と語り合う場面が描かれている。 創価学会の担うべき社会的な役割について、戸田先生は訴える。 「政治改革といったって、人間革命という画竜点睛を欠いたら、何一つ変わるものではない」 「広宣流布が進んでいけば、社会のあらゆる分野に人材が育っていく。政治の分野にも、経済の分野にも、学術・芸術・教育など、どんな分野にも、社会の繁栄、人類の平和のために、献身的に活躍している学会員がいるようになるだろう」 そして、創価学会が、人類の平和と文化を担う、「人材を育て上げていく、壮大な教育的母体ということになっていく」と述べる。 第10巻の最後は、56年8月に行われた本部幹部会の場面で締めくくられる。席上、戸田先生は、座談会を開催するリーダーの姿勢について強調した。 「私たちは、最初、座談会をやった時は、一人か二人、あるいは三人のために、遠いとこまで出かけたものです。その草創期の精神を忘れずに、組の方々を真面目に育ててもらいたい」 「腹を決めて、本当の仏道修行を、組座談会でしてください。(中略)そして、この世の人生を、悔いなく、信念の人として、飾ってください。お褒めくださるのは御本尊様です」 そして、戸田先生の思いについて、こうつづられている。 「戸田は、ささやかな組座談会を、組織の隅々で、真面目に実践することによって、草創期からの学会精神を体得させようとした。地道なところの活動――仏道修行にこそ、真実の人間革命があり、広宣流布があることを、語りかけたかったのである」 池田先生は同巻を、こう結んだ。 「学会精神の衰弱と、形式に堕す組織の官僚性とに、彼(=戸田先生)自ら、真正面から挑戦したのである」 これが、会長として執筆した小説の最後の一文となった。 ここに師弟の真実が 1979年4月24日、県長会の席上、池田先生の会長辞任が告げられた。沈痛な空気が流れた。 会合の途中から入場した先生は、「会長を辞められても、先生は、私たちの師匠ですよね」との青年幹部の不安の声に答えた。 「原理は、これまでに、すべて教えてきたじゃないか! 青年は、こんなことでセンチメンタルになってはいけない。皆に、『さあ、新しい時代ですよ。頑張りましょう』と言って、率先して励ましていくんだ。恐れるな!」 この年の5月3日、先生はかつて掲載した『人間革命』第7巻の原稿のつづりに、こう認めた。 「師あり/弟子あり/広布あり」 会長辞任後、宗門などの圧力によって、先生は会合の出席もままならない状況が続いた。だが、訪問・激励や記念撮影、ピアノ演奏で同志を鼓舞し続けた。 80年2月15日、先生は創価大学を訪れ、寮生と懇談。「戸田先生はどんな人でしたか」という学生の問いに、池田先生は答えた。 「私の心の中には、戸田先生が生き続けている。地獄というも浄土というも、一念で決まる。どんなことを言われようが、私が動じなければ、それが私の勝利である」 「戸田先生のことを書く。その他のことも書き残しておく。今、私は動くことができないので、書き始める。その中から読み取ってほしい」 同年5月3日、先生は『人間革命』第4巻の原稿のつづりに揮毫した。 「『人間革命』の此の原稿は わが師 戸田城聖先生の真実の 広布への大ロマンにして 弟子 池田大作が 確かに書き留めしもの也 一切の批難と謀略の言を 信ずること勿れ わが門下に深く留む」 第4巻「怒濤」「秋霜」の章には、戦後の不況によって恩師の事業が挫折し、絶体絶命の中で苦闘する師弟の姿が描かれている。 1950年8月24日、戸田先生は学会の理事長を辞任する意向を発表。池田先生は恩師に尋ねた。 「先生が理事長を辞められると、これから、私の師匠は誰になるのでしょうか」 恩師は答えた。 「苦労ばかりかけるけれども、君の師匠は、この私だよ」 後日、池田先生は決意を歌に託した。「古の 奇しき縁に 仕へしを 人は変れど われは変らじ」 戸田先生を罵倒し、去っていく人間もいた。 そうした状況にあっても、池田先生は永遠不変の決意をもって、恩師を支え続けた。 秋霜の日々を越えて、戸田先生の第2代会長就任が描かれる、第5巻の原稿のつづりに、池田先生はこう認めた。 「信心の真髄/学会精神の魂/此に存する也」  『人間革命』の原稿のつづりに、池田先生が記した文字が輝く。「師あり/弟子あり/広布あり」(第7巻)  「『人間革命』の此の原稿は/わが師 戸田城聖先生の真実の/広布への大ロマンにして/弟子 池田大作が/確かに書き留めしもの也/一切の批難と謀略の言を/信ずること勿れ/わが門下に深く留む」(第4巻)  「信心の真髄/学会精神の魂/此に存する也」(第5巻) 民衆の凱歌のために 1980年7月26日、池田先生は神奈川研修道場で、本紙の記者たちと打ち合わせを行う。そこで先生が告げたのが、『人間革命』の連載再開だった。 休載が2年を過ぎていた。読者から再開を望む声が数多くあった。しかし、編集担当者は驚きの表情で、ためらいがちに言った。 「先生が格好の標的になってしまうのでは……」 先生は即座に語った。 「今、大事なことは、私がどうなるかではない。守るべきは同志です。学会員は、非道な僧や、それに同調する人間たちから、冷酷な仕打ちを受け続けても、じっと堪え、広宣流布のため、学会のために、健気に、一途に、懸命に頑張ってくださっている。私の責任は、仏子である、その学会員の皆さんを守ることだ」 27日、先生は創価大学で、第11巻「転機」の章の口述を開始した。肩が痛み、ペンを持つことができなかったのである。また、29日からは聖教新聞紙上で、新連載「忘れ得ぬ同志」がスタートした。広布功労の友をたたえる随筆である。ただただ同志を守り、励ますため、先生は激闘を重ねた。 ある日、『人間革命』の編集担当者が口述を筆記するために、先生を訪ねた。先生は畳の上で仰向けになり、額を冷やしていた。 「悪いけど、少し寝かせてくれないか」。時々、咳き込み、目も充血している。10分ほどたつと、畳をバンとたたいた。体を起こすと、「さあ、始めよう」。資料を見ながら、口述が始まった。 15分ほど続くと、先生が咳き込む。「少し休ませてもらうよ」。また10分ほどたつと、畳をたたく音が響く。「さあ、やろう! みんなが待っているんだもの」 記者が口述の原稿を手渡す時、先生の熱が伝わってきた。まさに、体を張っての執筆によって、『人間革命』第11巻「転機」の章の連載が開始されたのである。 8月10日、本紙の題字下に「小説『人間革命』第11巻 きょうから連載」と掲載された。ある友は「その活字が何倍にも大きく映った」と喜びを語っている。 同巻を開くと、その冒頭には、こうつづられている。 「妙法という法則は、永遠であり、不滅である。その法を信受し、流布する創価学会もまた、永遠であり、不滅である。烈風をも恐れず、豪雨にもたじろがず、吹雪に胸張り、われらは敢然と進む。尊き仏子の使命を果たしゆくために、民衆の凱歌のために――」 |