| 第32回 牧口先生 「人生地理学」〈第3篇〉㊦ 25年4月8日 |

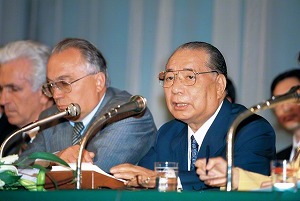

| 20世紀における二つの世界大戦の痛切な反省を踏まえ、際限のない軍事的競争や経済的競争を抑制するための枠組みづくりが模索される一方で、貧困や人権などの人類の共通課題に関する取り組みも進んできた。 しかし近年、核兵器をはじめとする軍拡競争が、再び過熱し始めている。加えて、関税の引き上げなどの措置によって貿易への影響が広がり、グローバル経済に深刻な亀裂が生じることも懸念されている。 牧口先生は『人生地理学』で、多くの国が切磋琢磨しながら、自他共の平和と繁栄を目指す人道的競争への転換を呼びかけていたが、一方で、それは一足飛びに実現するものではないとの洞察を示していた。 デューイ協会元会長のラリー・ヒックマン博士が、牧口先生について「日本における『最初のプラグマティスト』」と評していたように、その思想は世界の厳しい現実から離れることなく練り上げられたものであり、そこから時代転換の方途を真摯に探究したものだった。 『人生地理学』で牧口先生は、大要、こう述べている。 ――時代に応じて生存競争の形式が変遷するといっても、軍事的競争のような一つの形式が急に痕跡も残さずになくなり、政治や経済など他の分野での競争がその位置をすべて占めるようになるということはない。 あくまで国家の間で、どの分野での競争を最も重視するかという軽重の度合いが変わるだけで、国際社会の中では軍事的競争、政治的競争、経済的競争、人道的競争の四つの潮流が時に並行し、時に交錯しながら存在していくのである――と。  2002年10月、東京・新宿区で行われた東洋哲学研究所の講演会。「ジョン・デューイと牧口常三郎の人間教育」をテーマにした講演で、ラリー・ヒックマン博士は、“池田SGI会長は、牧口初代会長が示した理念と構想を真に後継している”と述べた 世界の現実をそのように見据えていたからこそ、牧口先生は「人道的な方式といっても単純な方法はない。政治的であれ、軍事的であれ、また経済的であれ、(各分野での競争を)人道という範囲内で行うことである。要は、その目的を利己主義だけに置くのではなく、自己とともに他の人々の生活を保護し、増進させることにある」(趣意)と述べ、各分野での競争を質的に転換していく重要性を訴えたのだ。 現代においてこの提唱を結実させるために、池田先生は世界各地の大学で牧口先生の思想の先見性を論じるとともに、毎年の平和提言を通して国際社会の動きを丹念に取り上げながら、人道的競争の潮流を高めるための方途を探ってきた。 2014年の提言では、ASEAN(東南アジア諸国連合)の国々と日本、中国、韓国、北朝鮮などが参加するASEAN地域フォーラムが、安全保障に関する優先課題の一つに「災害救援」を掲げて、医療部隊や防疫部隊が参加する合同訓練を実施してきたことを紹介。 また2016年の提言では、包括的核実験禁止条約の採択を機に誕生した国際監視制度が、核実験による地震波の検知や放射性物質の観測という本来の役割のほかに、監視網を活用して災害の状況や気候変動の影響をモニターする活動を進めてきたことに言及。この動きは「軍事的競争の限界から生じた『人道的競争への萌芽』ともいうべきもの」であり、「核軍拡と核拡散に歯止めをかけるための制度が、多くの生命を守るという人道的な面でも欠くことのできない存在となっている」と、その意義を強調したのである。  1994年5月、池田先生はモスクワ大学で「人間――大いなるコスモス」と題して講演。池田先生がソ連を初訪問したのは、日露戦争の開戦から70年となる1974年。モスクワ大学でこの講演を行ったのは、開戦から90年を迎えた時だった。池田先生は、牧口先生の「人道的競争」の理念に触れつつ、「地球的連帯の世紀」の構築を呼びかけた 一方、政治や経済を巡る課題の克服については、2015年の提言で主要なテーマとして詳細に論じられていた。 牧口先生が『人生地理学』で「社会の精神とはいえども各個人を離れて存在するにあらず」として、一人一人の意識変革が「相伝播し、連絡し、遂に社会の全員に及ぼし、以って大なる社会精神なるもの生ずるなり」と述べたことに言及しながら、「『政治と経済の再人間化』を前進させる鍵は、人数の多寡ではなく、連帯の底深さにあります。誰の身にも悲惨が及ぶことを望まない民衆の連帯を、国内でも国際社会でも築くことが、時代変革の波を大きく形づくるのです」と訴えたのである。 思えば50年前(1975年1月)、グアムでSGIが発足し、池田先生がSGI会長に就任した会合で採択した宣言にも、牧口先生の精神を明確に受け継いだ一文が刻まれていた。 「永続的な平和は、人類のすべてが幸福を享受し得て、初めて実現する。したがって、われわれは、人類の幸せと、その未来の存続に『何をもって貢献できるか』という慈悲の理念を、今後の新しい思想の因子としていくことをめざしていく」と。 現在、政治や経済面での国家間の対立が深まりをみせているが、歴史の歯車を“生存競争が激化した20世紀初頭の時代”に逆戻りさせるようなことは絶対にあってはならない。 誰も置き去りにしない「平和と共生の地球社会」を築くために、SGIの発足に込められた誓いを改めてかみしめながら、他の多くの市民社会の団体と連帯して、人道的競争の潮流を高める挑戦をどこまでも力強く推し進めていきたい。 <語句解説> プラグマティスト 19世紀末から隆盛したプラグマティズム思想を信条とする人のこと。この思想を代表する哲学者のジョン・デューイは、理論的な探究にとどまらず、常に社会の問題解決という実践的課題に関心を向けていた。 ASEAN地域フォーラム 対話と協力を通じて、アジア太平洋地域の安全保障環境を向上させることを目的としたフォーラムで、1994年から開催。昨年は、7月にラオスで閣僚会合が行われた。 包括的核実験禁止条約 あらゆる空間での核兵器の実験的爆発などを禁止する条約。発効要件国の中で未批准の国々があり、条約が未発効の状態が続く中、国際監視制度の活動が続けられてきた。 ※次回(第33回)は5月5日に配信予定 牧口先生 「人生地理学」〈第3篇〉 (1903年10月) 社会の変化に伴い、生存競争の単位において変化が生じるとともに、競争の形式もまた、次第に変化していくのを見ることができる。その変遷を四つに大別するならば、軍事的競争、政治的競争、経済的競争、また、人道的競争という、それぞれの時代がこれに当たる。 ◇ (このうち3番目の)経済的競争は、商工業による平和的戦争であるとか、実力的な競争であるといわれる。(中略)武力的戦争は、突然、惨劇が起きるために、人々の意識は戦争に向けられた形で経過していく。これに対し、経済的競争は徐々に進み、緩慢に行われるため、(人々の間では日常的な出来事であるかのように)無意識的に経過するものとなっている。しかも経済的競争は、(弱肉強食的な競争が際限なく続けられるために)最終的に人々の身に及ぶ惨劇は、武力的戦争よりも、かえってはるかに激烈で甚大なものとなる。武力的戦争は、講和交渉の場を通じて、しばしば平和を回復することができるが、(経済分野における)実力的な競争はそのようには簡単に休止できるものではないのだ。 ◇ (4番目の)人道的競争の形式とは、いかなるものであろうか。従来、武力や権力をもって自らの領土を拡張させ、なるべく多くの人類を自らの意思の力の下に服従させようとし、あるいは実力を行使すること――その外見は武力や権力と違っていても同じ結果を得ようとしてきたこと――に対して、(人道的な振る舞いという)無形の勢力を通じて、他の国や人々を(望ましい方向に)自然な形で薫化していくものである。(中略) もとより、人道的な方式といっても単純な方法はない。政治的であれ、軍事的であれ、また経済的であれ、(各分野での競争を)人道という範囲内で行うことである。要は、その目的を利己主義だけに置くのではなく、自己とともに他の人々の生活を保護し、増進させることにある。言い換えれば、他のためにし、他を益しつつ自己も益する方法を選ぶことであり、(同じ世界に生きる人間として)共同生活を行うことにあるのだ。 |