| 第27回 戸田先生 「方便品寿量品講義」㊤ 25年2月3日 |

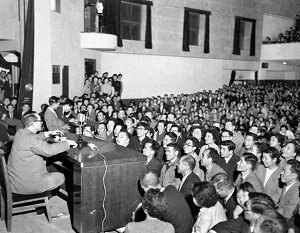

| • 教学の研鑽を通し 信心の背骨をつくる • 先師の殉難の地で法華経の精髄を講義 戸田先生「方便品寿量品講義」 (1958年2月) われわれは絶対に科学を否定するわけではありません。いいものだけれども、科学が発達すると、ただちに人類の幸福を増す、という考え方を否定するのであります。 (中略)われわれの幸福というものは、ほんとうの生命の哲学がはっきりしてこそ、初めて得られるのであります。 ◇ われわれには、みな執著があります。(中略) 執著がなかったら、この世の中はバラバラになってしまいます。政治も経済も教育も文化もなくなります。学校の先生が教育に執著がないから、勤務にいかぬとしたら大変でしょう。執著を執著として明らかにみればいいのであります。その執著を明らかに見させてくれるのが御本尊であります。みんなに執著があるから、味のある人生が送れるのであり、大いに商売に折伏に執著し、われわれの信心で、その執著が自分を苦しめないようにし、自分の執著を使いきって、幸福にならなければならないのであります。 ◇ (法華経の方便品で説かれる)「諸の著を離れしむ」とは、さきに述べましたごとく、文底の仏法では「諸の著を明らめしむ」と読むべきであります。 釈迦仏法においては、いろいろの執著は発展を妨げるものとして、阿羅漢や縁覚の境界になるのに執著を断ち切る修行をしたのであります。しかし、末法における日蓮大聖人の仏法では、意味が違ってまいります。 末法今時においては、執著を離れてはいけないのであります。日蓮大聖人は、御義口伝の薬王品の項に「離の字をば明とよむなり」とおおせられているように、執著を離れさせるのではなくて、執著を明らめて使いきる境涯になればよいのであります。(中略) 「この執著をするには、こういう理由があるのだ」と、明らかにみていけば、執著がいくら強くても、執著を捨てる場合にしても、はっきりしてまいります。 ただ、なんでも執著を離れるという教えは、末法の仏法にはないのであります。 (『戸田城聖全集』第5巻)  1956年5月、東京の豊島公会堂(当時)で行われた本部幹部会。戸田先生はこうした会合のほか、法華経を教材にした「一級講義」や御書講義のために、豊島公会堂に何度も足を運んだ 1951年5月3日に第2代会長に就任した戸田先生が、青年部の育成とともに、重点的に取り組んだものは何か――。 教学の研鑽を通して、学会員一人一人の“信心の背骨”をつくり上げることである。 その最初の布石として、会長就任式の場で発表されたのが、御書講義などを担当する「講義部」の設置であった。 9月には名称が「教学部」に改められ、体制も強化された。学会員の誰もが、日蓮大聖人の仏法の精髄を学んで信心を深めていけるように、研鑽の課程が5段階に整備されたのだ。 特筆すべきは、講義の大半を戸田先生が自ら担当したことである。会合や座談会への出席に加え、「大白蓮華」の原稿の執筆もある中で、多い時には週に3回、講義に全力を注いだ。 このうち、新入会員を対象に行われたのが、法華経の方便品と寿量品の講義だった。 「一級講義」と呼ばれたもので、講義が一通り終了するたびに新たな受講者を迎える形で、繰り返し続けられた。 当初、東京・西神田の学会本部が会場となっていたが、受講者が急増する中で、1953年9月からは、千数百人を収容できる豊島公会堂(当時、東京・池袋)で開催されるようになり、仙台や大阪でも行われた。 講義の様子について、池田先生は小説『人間革命』第7巻でこう記している。 「(方便品の講義は)一回、一時間半を要したのであったが、受講者にとっては、一瞬のうちに過ぎたといってよい。聴き終わったあと、彼らの心身は、さわやかで、軽かった。 朝夕、読誦する経文に、にわかに力と情熱が加わったことは、言うまでもない」 「受講者は、類いまれな温かい彼のユーモアにつつまれて、一切の日常の労苦を、一瞬、忘れ、思わず仏法の極理に、直々に対面した思いをするのであった」 戸田先生は、「一級講義」をはじめ、他の講義や会合に出席するため、200回以上にわたって豊島公会堂に足を運んだ。 当時、豊島公会堂から歩いて数分の所に、戦前は思想犯などを収監する東京拘置所が置かれ、戦後は“巣鴨プリズン”と呼ばれた施設が残っていた。戦時中、牧口先生と戸田先生が獄中闘争を貫いた場所である。 牧口先生が1944年11月18日に生涯を閉じた“殉難の地”に思いを馳せながら、戸田先生は、豊島公会堂での毎回の講義を通して、学会員の心に希望を灯し、広布前進へのうねりを巻き起こしていったのだ。  1998年11月、東京・新宿区の戸田記念国際会館で開催された「法華経とシルクロード」展。ロシア科学アカデミー東洋学研究所が所蔵し、門外不出としてきた法華経の写本などを紹介する展示を、開幕に先立って池田先生が見学。後年、池田先生はその時の思いを、「経文の文字は生きていた。光っていた。躍っていた。文字は文字ではなかった。命であった」と綴った 戸田先生が、新入会員のために6年以上にわたって繰り返し行った、方便品と寿量品の講義――。その大要をまとめた書籍が発刊されたのは、戸田先生が58歳の誕生日を迎えた1958年2月11日。逝去の2カ月前に当たる時期でもあった。 後に池田先生が、「たんなる理論的説明ではなく、一人一人を納得させ、それをバネにして苦悩をはね返させ、広々とした境涯を教えたい、人生の大いなる道を開かせてあげたい――こういう慈愛と智慧の名講義であった」と振り返っていた通り、それはまさに、日蓮大聖人の仏法の要諦を分かりやすい言葉で語りながら、一人一人が苦悩を乗り越える力を奮い立たせる源泉となっていたのである。 講義の中で「執著」について論じた箇所も、戸田先生がそうした甚深の思いを込めて、人間が毎日の生活を送る中で絶えず湧き起こってくる煩悩や執著に対し、どう向き合うべきかを指導したものにほかならない。 法華経の方便品に、「令離諸著」という言葉がある。 “釈尊は無数の方便を用いながら、不幸の原因となる諸々の執著から離れるように、衆生を教え導いてきた”と説かれる一節にある言葉だ。 例えば、初期仏典の「ダンマパダ」には次の教えがある。 「一つの樹を伐るのではなくて、(煩悩の)林を伐れ。危険は林から生じる。(煩悩の)林とその下生えとを切って、林(=煩悩)から脱れた者となれ」 このような教えに象徴されるように、初期仏典においては、煩悩や執著から離れる道を説く言葉が多くみられた。しかし、末法において日蓮大聖人が説いた仏法の肝心は、煩悩や執著を断ずることにあるのではないと、戸田先生は訴えたのだ。 法華経の薬王品にある「離一切苦」の言葉に対し、大聖人が「『離』の字をば『明らむ』とよむなり」(新1076・全773)と教示していたことを踏まえ、方便品の「令離諸著」の言葉についても、“諸の著を離れしむ”ではなく、“諸の著を明らめしむ”と読むべきであると、強調したのである。 (㊦に続く) |