| 第16回 戸田先生 「青年訓」㊦ 24年10月29日 |

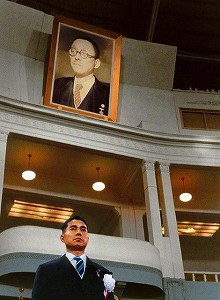

| 第3代会長就任の翌年にインドを訪問 仏法西還の未来記を現実にする戦い 戸田先生は1951年7月、池田先生が班長として参加した男子青年部の結成式で、「広宣流布は、わたくしの絶対やり遂げねばならぬ使命であり、各自にその尊い地位を自覚してもらいたい」と呼びかけた。 そして同年9月、広宣流布を担う信仰と人格の土台を築くための指針として掲げたのが、「青年訓」であった。 その中で特に重要と思われるのが、「衆生を愛さなくてはならぬ戦いである。 しかるに、青年は、親をも愛さぬような者も多いのに、どうして他人を愛せようか。 その無慈悲の自分を乗り越えて、仏の慈悲の境地を会得する、人間革命の戦いである」との点である。 戸田先生は、広くは世界に目を向け、遠くは「地球民族主義」の思想が時代潮流となっていく未来を展望しながらも、青年たちが自身の生命を着実に磨き抜くことに、一切の成否がかかっていると確信していたのだ。 その後も、折々の指導を通して青年たちを鼓舞し続けた。 「そもそも御本尊は、一閻浮提のための御本尊です。全世界を照らす太陽といえる。 決して、日本一国のためというような、偏狭な国家主義的なものではない。 仏法の普遍的な哲理と、御本尊の絶大な御力を信ずることができるならば、世界の広宣流布は必然といえる。 まず、日本における広宣流布の流れが確実なものとなるならば、時代の潮流は、世界広布へといたることは、自明の理ではないか。 地球の民族は、それを渇仰しているといってよい」と。 1960年5月3日、東京・墨田区の日大講堂(当時)で行われた池田先生の第3代会長就任式。壇上の右奥には、戸田先生が東洋広布への思いを込めて1952年に詠んだ和歌を大書した垂れ幕が。 32歳の池田先生は、「若輩ではございますが、本日より、戸田門下生を代表して、化儀の広宣流布を目指し、一歩前進への指揮を執らせていただきます!」と師子吼した 1952年1月、日蓮大聖人の立宗宣言から700年目を迎えた年の出発にあたり、戸田先生は次の和歌を詠んだ。 「いざ往かん 月氏の果まで 妙法を 拡むる旅に 心勇みて」 東洋広布への思いを抱き続けた戸田先生は、1958年4月2日に亡くなるまで、海外に出る機会を得ることはなかった。 当時、海外渡航が一般的には開放されておらず、また、戦時中の弾圧による2年間の投獄で健康を害した影響もあったのかもしれない。それでも、後顧の憂いはまったくなかった。 「十年一剣を磨く」の言葉のごとく、戸田先生の薫陶を受けながら徹底して力を磨いた池田先生の存在があったからだ。 1960年5月3日――。  池田先生が、戸田先生の形見であるモーニングを身に着けて臨んだ第3代会長就任式の会場で、墨痕あざやかに大書された文字で掲げられていたのは、その“師弟共戦の誓い”が脈打つ和歌にほかならなかった。  戸田先生は、75万世帯の弘教という願業を逝去の前年に果たす一方で、広宣流布を担う青年の育成に全力で取り組んだ。 池田先生もまた、師の逝去から2年間で学会の世帯数を140万にまで拡大する未曽有の上げ潮をつくり出す中で、第3代会長に就任し、東洋広布と世界広布を具体的に前進させるための行動を開始したのだ。 2022年11月に行われたインド創価学会の総会(ニューデリー近郊のインド創価菩提樹園で)。 その模様は全土に配信され、“太陽の仏法を語り広げよう!”と約し合う中、2023年にインドの広布の陣容は約30万人にまで拡大した 会長就任の翌年(61年)、池田先生は1月から2月にかけ、インドをはじめとするアジア諸国への歴訪を果たした。 それは、「青年訓」の発表から10年となる年でもあった。 香港とスリランカの訪問を経て、いよいよインドへと向かう直前に、池田先生はどのような決意を抱いていたのか――。 小説『新・人間革命』第3巻には、戸田先生が虚妄にしてはならないと訴えていた“仏法西還の未来記”である「諫暁八幡抄」に思いを馳せて、述べた言葉が綴られている。 「大聖人の御予言も、それを成し遂げようとする人がいなければ、観念になってしまいます。広宣流布は、ただ待っていればできると考えるのは誤りであると思います。 御予言の実現は、後世の人間の決意と大確信と必死の行動が根本となります。御予言とは、弟子の自覚としては、そう“なる”のではなく、そう“する”ことではないでしょうか」 「また、そのようにとらえて戦いを起こしたものにとっては、御予言は、最大の確信となり、勇気となり、力となります」と。 この言葉通り、池田先生は、世界の国々に足を運んで同志を激励するとともに、各国の社会に信頼と友情の輪を広げる努力を重ねた。 こうした渾身の戦いがあればこそ、大聖人の未来記は21世紀の世界で現実のものとなってきたのだ。 インドはまさにその象徴にほかならない。池田先生が初訪問した時、現地に永住する学会の同志は一人もいなかったが、今やインド創価学会のメンバーは約30万人に及んでいる。 今後、世界広布をさらに伸展させるには、どうすればよいのか。その要諦はかつて池田先生が述べ、自ら実践してきた言葉に明確に示されている。 「師匠は、すべてを授けてくださっているではないか。何も心配することはない。あとは弟子が、師の構想の実現のために、どう動くかで、決まるのだ」 <語句解説> 地球民族主義 1952年2月に戸田先生が提唱した思想。国家などの壁を越えて、誰もが同じ地球民族であるとの認識に立ち、平和と共存を目指す重要性を訴えた。 一閻浮提 古代インドの世界観では、須弥山の東西南北に四つの大洲があるとされた。 このうち、仏法に縁の深いのが南の閻浮提であり、やがてその一帯を指す「一閻浮提」という言葉が、世界の全体を意味するようになった。 立宗宣言 1253年4月28日、日蓮大聖人が32歳の時、末法の人々が信じるべき成仏の根本法は南無妙法蓮華経であると宣言した。 十年一剣を磨く 長い年月をかけて鍛錬を積み重ね、磨いた力を発揮する機会を待つこと。 |