| 第14回 牧口先生 「創価教育学体系」〈第2篇〉㊦ 24年10月8日 |

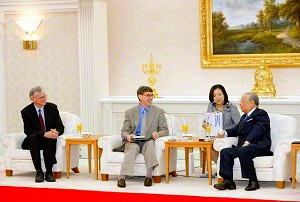

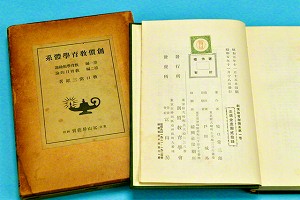

| 社会の荒波から子どもたちを守り抜く 教育は幸福な人生を歩み通すための礎 北海道で教師生活をスタートした牧口先生が、『創価教育学体系』を発刊する30年以上も前(1897年)に、経済的に困窮する家庭の子どもたちと日常的に接していた時の体験を踏まえて、力説した言葉がある。 「皆、等しく生徒である。教育の眼から見て、何の違いがあるだろうか」 「たまたま、垢や塵に汚れていたとしても、燦然たる生命の光輝が、汚れた着物から発するのを、どうして見ようとしないのか」「(社会の中で過酷な差別がある)この時代にあって、彼らを唯一、庇護できる存在は教師のみである」(趣意) この北海道での教師時代に抱いた信念は、その後、東京でさらに強固なものとなった。 貧困家庭の児童のために開設された三笠尋常小学校に、1920年6月から校長として赴任した時には、病気になった児童の家に見舞いに行って自ら世話をしたほか、家庭の事情で食事が満足にできない子どもたちのために学校給食を実施した。 また、白金尋常小学校の校長に転任した翌年に、関東大震災(23年9月)が起きた時には、牧口先生の提案で、古着などを集めて罹災者に送る活動が行われた。 その結果、子ども用の古着類が2900点も集まり、小学校の卒業生などから以前に使用していた教科書などが4000冊以上も寄せられた。 秋の夜風が冷たくなる中、心細い思いをしていた子どもたちにとって、届いた衣類がどれだけうれしかったことか。学用品を含めて家財の大半を失う中、授業に欠かせない教科書を再び手にできた時の安心感は、どれほど大きかっただろうか。 罹災の影響で転校してきた79人の児童にも、学用品が配布されたという。そうした温かな配慮に包まれながら、子どもたちは授業の再開を迎えたのだ。  ジム・ガリソン博士㊥、ラリー・ヒックマン博士と、教育の未来を展望する語らい。 池田先生は、「『教育』即『幸福』です。『教育』即『正義』です。 『教育』即『平和』です。デューイ博士も、牧口先生、戸田先生も、そこに到達するために、教育の道を出発したはずです」と強調した(2008年8月、長野研修道場で) 『創価教育学体系』で牧口先生が教育の目的に関し、「子どもたちの成長と発展が、幸福な生活の中で終始できるようにするものであらねばならない」(趣意)と訴えていた箇所がある。 ここにある「終始」という表現は、教育について机上で考えているだけでは、決して出てくる言葉ではないだろう。 “自分が縁してきた児童をはじめ、全ての子どもたちが幸福な人生を歩み通せるようにしたい”という現場の教育者としての切なる祈りが、文字となって紡ぎ出され、書籍に留められたものだと思えてならない。 若き日の牧口先生が、北海道で先ほどの文章を発表していたのと同じ時代――19世紀末のアメリカにおいて、牧口先生の教育理念と響き合う主張を行った哲学者がいた。 『創価教育学体系』でも言及されている、ジョン・デューイである。 1899年に発刊された『学校と社会』で、デューイは次のように呼びかけた。 「今日わたしたちの教育に到来しつつある変化は、重力の中心の移動にほかならない。 それはコペルニクスによって天体の中心が、地球から太陽に移されたときのそれに匹敵するほどの変革であり革命である。 このたびは子どもが太陽となり、その周囲を教育のさまざまな装置が回転することになる」 この教育における“コペルニクス的転回”を、戦前の日本で進めようとしたのが、牧口先生にほかならなかったのだ。 ジョン・デューイ協会元会長のジム・ガリソン博士は、池田先生とのてい談で、牧口先生の功績をたたえてこう述べた。 「私は、創価教育に関する牧口会長の理念を研究するなかで、多くのことを学ばせていただきました。 今では、牧口会長は、デューイに匹敵する、そして時にはデューイを凌駕する貢献をされたと思っています」 「デューイは、すでに民主主義への道を順調に歩みつつあった国で研究を進め、きわめて有利な環境にいましたが、これに反して牧口会長は、軍国主義という背景のなかで、実に見事な教育理論を構築されたのです」  1930年11月18日に発刊された『創価教育学体系』の第1巻。本のケースには、牧口先生の名前の下にランプの絵柄が。その同じ絵柄は、本の扉にも描かれている 牧口先生が校長を務めた小学校に通っていた女性が、当時を回想して述べた証言がある。 「身体の弱い私は、雨の日は学用品と薬袋一式と傘とで大変でしたが、一生懸命歩いていると、牧口先生が『何か持ってあげよう』と言葉をかけてくださいました」 「雪の降る日は、高歯(歯の高い下駄)に雪がつまり、校門の前で雪をはたいていると、先生がそれを見て、『こうしてとるのだよ、ほらよく取れるでしょう』とやさしく言って、トントンと軽くたたいて雪を落としてくださいました」(趣意) そんな心と心が通い合う瞬間こそ、牧口先生にとって至福の時だったに違いない。 長年の夢であった『創価教育学体系』が発刊された時、牧口先生の胸に去来したのは、こうした時の子どもの笑顔であり、将来、『創価教育学体系』の理念が受け継がれて、子どもたちの幸福を第一の目的に掲げる教育が広がることへの強い期待ではなかっただろうか。 『創価教育学体系』のケースと扉には、ランプに灯された火が光を放つ姿が描かれている。 その絵柄が象徴するように、子どもたちの幸福のために教育に情熱を注ぐ人々がいる限り、子どもたちの笑顔は社会で輝き続けるに違いない――と。 <語句解説> 関東大震災 1923年9月1日、相模湾を震源に関東地方を襲った大地震。家屋の全壊が約13万戸、全焼が約45万戸、死者・行方不明者は14万人に達した。 コペルニクス的転回 発想を根本的に変えることで物事の新しい局面を切り開くこと。旧来の天動説を覆すような地動説を唱えて、天文学に大転換をもたらしたコペルニクスになぞらえた譬え。 <引用文献> デューイの言葉は、『学校と社会・子どもとカリキュラム』(市村尚久訳、講談社)。ガリソン博士の言葉は、『人間教育への新しき潮流――デューイと創価教育』(第三文明社)。 牧口先生 「創価教育学体系」〈第2篇〉 (1930年11月) 現在における教育の目的は、果たして確立していると考えられるのか。また、確立しているとすれば、その目的は万人が等しく賛成し、承認するものであるのかどうか。 それは、数々の疑問が残されているところであり、実に日本の教育界の重大事である。 目的が確立していなければ、方法の設定が不可能であることは、目的なしに射た矢が的に命中するとは考えられないことから察することができよう。(中略) ある論者は(教育の目的は)国家のためと言い、またある人は父母のためと言う。 しかし、それは果たして子どもを愛する父母の純真で率直な希望なのであろうか。 真に子どもを愛する父母であるならば、決して子どもを自分たちの幸福の手段とは考えないだろう。(中略) (江戸時代の町奉行の)大岡忠相による裁きで、実母と養母が一人の子どもの取り合いをした話はその好例である。 一方は、子どもを奪うことが第一義で子どもの生命を顧みなかったのに対し、他方は、子どもの生存を第一義に考えて取り戻すのは第二義だった。 教育を受ける子どもたちに社会がとるべき態度は、まさに父母がこのように子どもに対したのと同じ関係であるべきだ。 一方の利益だけを重視して、子どもたちをそのための手段とみなすことは、結局のところ、(社会と子どもたちの)双方を共に破滅の淵に追いやることになる。 教育を受ける子どもたちが、幸福な生活を遂げられるように(生き方を)教え導くのが教育である。 教育者や教育を望む父兄などが、自分の生活面での欲望を満たすために子どもたちを手段とするのではなく、子どもたち自身の生活(に関わるもの)を教育活動の対象としながら、子どもたちの幸福を図ることをもって、教育の目的とするのである。言い換えれば、子どもたちの成長と発展が、幸福な生活の中で終始できるようにするものであらねばならない。 (哲学者の)ジョン・デューイ氏が、(教育のあり方に関して)「生活のために、生活において、生活によって」と言ったのは、教育者である我々にとって味わうべき言葉である。 (『牧口常三郎全集』第5巻、趣意) |