| 第10回 戸田先生 「宗教の偉力」㊤ 24年9月2日 |

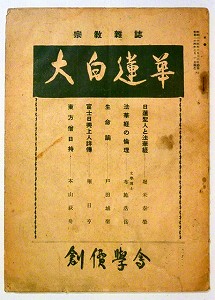

| 「大白蓮華」創刊を機に始まった言論戦 社会に開かれた言葉で仏法思想を語る 私は少年時代から不思議に思っていることが、いくつもあるが、そのなかで、もっとも不思議に思うことは、国家と国家との間に、もっとも文化とかけはなれた行動があるということである。 もっと、くわしくいえば、あらゆる文化国の人々が、礼儀の上でも、ことばづかいでも、態度でも、実によく文化的に訓練され、教育されている。 このように、個人と個人との間の生活は、価値と認識において、文化的であるにかかわらず、この形式は、国家と国家との間における外交にかんしては、表面が文化的であっても、その奥は実力行使がくりかえされている。 一旦、外交が断絶されると、礼儀や習慣を捨てて、修羅の巷となるのが、国家間の状態ではなかったろうか。 これを端的にいうならば、国家と国家の間には、実力以外何ものもない野蕃人の生活がくりかえされてきたのではないだろうか。 その姿はイソップ物語を、そのまま国家間の闘争にうつしたと同じであった。 より高い文化、より高い科学は、より強き国家、より強き民族の力となり、しかして、いままでの状態は、総力を国家間の闘争に集中された時期があったが、これでは平和に逆行する以外の何ものもない。 人類の日常生活に科学が進めば進むほど、人間の横暴が強くなり、文化が進めば進むほど、人間は憍慢を強めてきた。 科学の進歩も、文化の発展も、人類の横暴、憍慢、嫉妬、卑屈を、ますます強盛にしてきた結果になっていないであろうか。 しからば、人類永遠の平和、地球の楽園を建設する原動力となるものは何か。 それは、宗教でなくてはならない。 科学を指導する宗教というものは、永遠に変わらぬ真実の哲学を持たなくてはならない。それは現世のみを対象とした人間的な倫理や道徳観であってはならない。 そのような宗教が発展することを願ってやまないのである。 (『戸田城聖全集』第1巻)  戸田先生の「生命論」を掲載した「大白蓮華」の創刊号(1949年7月発行)。 戸田先生は、仏法の三世の生命観について、できるだけ多くの人々が理解できるように平易な表現を心がけ、苦心の末に原稿を書き上げた 1949年7月10日、創価学会にとっての新たな月刊の機関誌が誕生した。 「大白蓮華」である。 戦時中の弾圧によって廃刊にされた機関紙「価値創造」は、戦後(46年6月)に復刊を遂げたが、それに代わる形で、学会のさらなる大前進を期し、戸田先生が創刊したものだった。 以来、75星霜を経て、この10月には第900号の発刊を迎えるまでの発展を遂げてきた。 「大白蓮華」の発刊を通し、戸田先生がどのような言論を発信しようとしていたのか――。 池田先生は小説『人間革命』の第4巻で、創刊前の打ち合わせの様子を描く中で、戸田先生が日蓮大聖人の御書の偉大さに触れながら、学会に求められる「言論の力」について述べた言葉をこう綴っている。 「いくら、一人で正しい、優れているといったって、相対するものがなければ、その正しさは鮮明に浮かんでこない」「仏法の法門というのは、すべて相対のうえに絶対を確立していくものだ。大聖人の御書のすごさは、この点にあるんだね」 「大聖人様の説得力は、単なる説得力ではない。よく読んでみなさい。根本が慈悲から発している説得力だよ。 だから偉大なんです。われわれには、とうてい、そんなまねはできないが、せめて、しっかりした相対のうえに、辛抱強く戦って、帰結として絶対的なものが、おのずと浮かび上がるところまで論理を尽くすことだ。 そうでなければ、これからの世間の人を納得させることは決してできない」 戸田先生が「相対」という言葉を通して指摘したのは、さまざまな思想を比較して吟味する中で、仏法の意義を浮き彫りにする重要性である。 また、多くの人々の理解を得るためには、社会に開かれた言葉で論じることが欠かせないとして、戸田先生は次のように強調した。 「ぼくらの仲間だけ、宗門だけに通ずる言葉で、あれこれ言う時代は、もう過ぎた。 もっと極端な私の考えを言えば、宗教の分野だけに通用する理屈で事足れりとしている時代では、絶対なくなっている」――と。 戸田先生はその模範を示すために、「大白蓮華」に掲載するための巻頭言や論文の執筆に取り組み、学会による新たな言論戦の先頭に立った。 仏法や信仰に関わることについては、現代的な表現を用いて分かりやすく語る一方で、人間としての生き方や社会的な課題を巡っては、さまざまな人々に幅広く伝わる言葉で論じることに心を砕いたのだ。 「ベルリンの壁」の建設から2カ月後の1961年10月、池田先生(左から2人目)は西ベルリン(当時)を訪問。 東ベルリンとの境界線を象徴するブランデンブルク門を望む場所に向かい、装甲車の姿もある中、平和への祈りをささげ、時代転換への行動を誓った (※今回掲載されているカットは、モノクロ〈白黒〉でしか見られなかった聖教新聞社所蔵の写真を、編集部の責任のもと、AI〈人工知能〉を活用してカラー化したものです) 「大白蓮華」の第5号の巻頭言も、その一つだった。 タイトルは「宗教の偉力」となっているものの、仏法的な用語は使われておらず、この文章の出発点も、戸田先生が「少年時代から不思議に思っていること」であった。 この文章が掲載されたのは、1949年12月。第2次世界大戦によって大勢の人々の命が奪われた悲劇の傷痕がいまだ癒えぬ中で、東西の冷戦対立が先鋭化していた時期だった。 同年8月、アメリカを中心とする西側陣営の軍事同盟としてNATO(北大西洋条約機構)が発足した一方で、9月に東側陣営のソ連が原爆を保有していることを公表。 また、戦後に分割統治されていたドイツの分裂も決定的となり、5月にドイツ連邦共和国(西ドイツ)が、10月にドイツ民主共和国(東ドイツ)が成立し、二つの国家が並立する状況となったのである。 こうした情勢を前に戸田先生が述べた、「国家と国家との間に、もっとも文化とかけはなれた行動がある」との慨嘆――。 それは、世界で分断の勢いが増す中で、属する国は違っても、心ある人々の胸に去来した憂いではなかっただろうか。 国家間の対立や軍事的競争を放置しておけば、悲劇はさらに深刻なものになることは、牧口先生が20世紀の初頭(1903年)に著した『人生地理学』で警告していたものだった。 しかし、その後に起きた2度の世界大戦を経ても、大勢の人々の人生を国家間の対立の渦に巻き込む「総力戦」の思想は消え去ることはなかった。 本来は人間の可能性を豊かに開花させるはずの科学や文化などの営みが、冷戦下において相手陣営に打撃を与えるための手段にされることが、当たり前のように行われていた。 戸田先生は、このような平和に逆行する流れを食い止めて、あらゆる国家と民族が提携して発展する道を開く必要性を訴えたのである。 <語句解説> 修羅の巷 激しい戦争や争乱が行われる場所。 イソップ物語 イソップの作とされる、古代ギリシャの説話集。 「狼と羊」(羊を狙う狼が、羊に話をもちかけて、羊の見張り役の犬を取り除くことに成功した後、羊を襲った話)をはじめ、動物を主人公にして教訓を示した寓話が数多く収められている。 NATO 1949年に西欧10カ国とアメリカ、カナダによって設立された機構。 これに対抗して、ソ連と東欧7カ国が55年にワルシャワ条約機構を創設。冷戦終結まで二つの機構による対峙が続いた。 総力戦 軍事力だけでなく、国家の全ての人員や資源、生産力などを動員して行われる戦争。 |