| 第7回 牧口先生 「大善生活法の実践」㊤ 24年8月26日 |

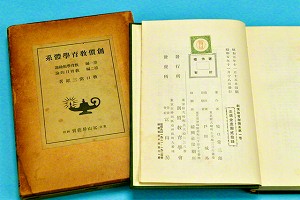

| 学会の創立に込められた時代変革の志 冷遇にも消沈せず実験証明を推進 (日々の生活の中で何を重視して生きるのかという)生活法は、生活において生活する姿によってのみ実証できるが、 (我々が呼びかける)大善生活法も、それを意識する中で大善生活を為すことがなければ到底実証できないという面で、(その原理の)意味は同じである。 「論より証拠」という日本古来の言葉は、我々の生活に対する研究法の方向を明示しているにもかかわらず、かえって邪魔をし、それを誤った道に導いているのが、今の智者や学匠と呼ばれる人々である。(中略) その結果、生活と学問、生活と宗教とが、関係のない別々のものであると誤解され、その考え方が正解であるかのようになってしまった。 我々はこれを元に戻すために骨を折っているが、何分にも多勢に無勢、世間の名だたる学者たちに対し、我々の微力ではどうすることもできず、創価教育学に関する著作を出したものの、馬耳東風の状態であった。 やむを得ず、(創価教育学会の)同志の皆さんによる実験証明の力を待つよりほかにないと考え、著作の発行ではなく、この実験証明(を積み上げること)に活動の重点を移したのである。 それは当初、砂の中から金を探すようなものだった。 昼間にカンテラを点けながら、“私は人間を探して歩いているのだ”と言った(哲学者の)ソクラテスが、その姿を笑われながらも、人々に自分の信じるところを訴えた姿と同じだったといえよう。 すなわち、皆さんは真に「砂中の金」であり、金は金でも、初めからの金ではなかった。(自分は)光ってはおらず、泥にまみれた石のような存在であると、他人も自分もそう思っていたのである。 しかしそれが、ひとたび真価が見出されてみると、立派な金として光る存在になっていると、他人も本人も共にそう思うようになる。 (法華経で譬えが説かれている)「泥中の蓮」とはこのことにほかならず、(その教えが)「妙法蓮華経」と名付けられた理由がここにある。(『牧口常三郎全集』第10巻、趣意)  2019年2月、アメリカ創価大学で行われた第15回「創価教育シンポジウム」。SDGs(持続可能な開発目標)の達成に向け、創価教育がどのような貢献ができるのかを探究した (カリフォルニア州オレンジ郡のアリソビエホ市で)。こうした創価教育の可能性を探り、実験証明していく挑戦は世界に大きく広がっている 牧口先生と交友があり、近代日本を代表する国際人として知られる新渡戸稲造博士が述べた含蓄深い言葉がある。 「とかく運動とか事業とかいえば、これを動かす力が個人にあるを忘れて、自然にあるいは機械的に行わるるごとく思いなすのが、世間普通の誤りである」 「何事によらず大組織大事業の背後に活きた個人のあることは、具眼者の必ず認めるところである」 この言葉は、第1次世界大戦後の1920年1月に、史上初の国際平和機構として誕生した国際連盟で、初代事務総長を務めたエリック・ドラモンド卿をたたえて述べたものだった。 加盟国の代表が初めて一堂に会する歴史的な第1回総会が、本部のあるジュネーブで開幕したのは同年の11月15日――。 ドラモンド卿はどの国にも偏しない公平さをもって職務に臨み、1933年に退任するまで困難な舵取りを担い続けた。 その後、国際連盟は第2次世界大戦の勃発で機能停止に追い込まれたが、事務局を各国の利益ではなく連盟に奉仕する存在にしようとした彼の努力は、1945年に創設された現在の国連(国際連合)の憲章で、事務局が遵守すべき精神として受け継がれていったのである。 新渡戸博士自身も、ドラモンド卿を補佐する国際連盟の事務次長として、労苦を重ねた一人にほかならなかった。 前人未到の難業に取り組む時の労苦を知っていたからこそ、新渡戸博士は、牧口先生が教育史を画する新たな挑戦を始めた時に、次のような万感こもる言葉を贈ったのかもしれない。 教育者でもあった新渡戸博士は、牧口先生が『創価教育学体系』第1巻を1930年11月18日に発刊した時、その「序」に寄せる形で最大級の賛辞を贈ることを惜しまなかったのだ。 「君の創価教育学は、余の久しく期待したる我が日本人が生んだ日本人の教育学説であり、而も現代人が其の誕生を久しく待望せし名著であると信ずる」 「此処に創価教育学の意義ある門出を祝し、一文を具して之を推奨するものである」と。  牧口先生から新渡戸博士に贈られた『創価教育学体系』第2巻。扉には「謹呈 新渡戸先生 牧口常三郎」との文字が。同巻には、美・利・善に基づく価値の創造について論じた「価値論」が収められている 『創価教育学体系』は、それまで横行していた西欧の教育学を焼き直したものでもなく、教育現場の実情から遊離した観念的な教育学でもなかった。 教育現場における長年の奮闘と思索の末に編み出された労作であり、新渡戸博士をはじめ一部の識者から高い評価を得た。だが、教育界や学者からの反応の大半は、牧口先生が「馬耳東風」と表現せざるを得ないほどの冷たいものだった。 以前から権威や権力の風になびかず、“子どもたちの幸福”を第一に教育に取り組んできた牧口先生は、政治家などからの圧力でたびたび左遷されていた。 そして『創価教育学体系』第2巻を発刊した翌月(31年4月)には、廃校が決まっていた小学校への転任という事実上の退職勧告を受け、廃校と同時に教職から離れることを強いられたのだ。 理不尽な仕打ちを受けても、牧口先生が失意の底に沈むことはなかった。 1928年に巡り合った日蓮大聖人の仏法への信仰の炎が赫々と燃えていただけでなく、不二の弟子である戸田先生の存在があったからである。 どれだけ理を尽くして、“子どもたちの幸福”を第一とする教育の重要性を訴えても、見向きもされないのであれば、「論より証拠」とあるように、実証を一つ一つ積み重ねて、理解を広げる以外にない――。 そう考えた牧口先生は、活動の重点を、有志による創価教育法の実験証明へ移していった。 第4巻まで発刊が進んでいた『創価教育学体系』は、第5巻の原稿も出来上がり、出版の予定もあったが、その後、結果的に未刊のままとなった。 加えて、仏法への信仰を深めるにつれ、牧口先生が抱いていた志も、“子どもたちの幸福”だけでなく、“すべての人々の幸福”のための道を開くという熱願へと昇華されていった。 そこで、創価学会の前身である創価教育学会の臨時総会(40年10月)が行われたのを機に、活動の眼目に置かれたのが「生活革新の実証」である。 大聖人の仏法に基づいて生活を革新し、苦悩を乗り越えて、皆が幸福になることを目指すもので、後に戸田先生と池田先生が進めた「人間革命」の運動につながるものでもあった。 「大善生活法の実践」と題する牧口先生の文章が機関紙の「価値創造」に掲載されたのは、1941年12月5日。日本が太平洋戦争に突入する3日前のことである。 新たな戦争の暗雲が迫る中、牧口先生は“自他共の幸福”のために生き抜く「大善生活法」の実践を呼びかけたのだ。 〈語句解説〉 泥中の蓮 蓮が泥の中で清浄な花を咲かせること。法華経では、釈尊から滅後の妙法弘通を託された地涌の菩薩について、煩悩が渦巻く世間でそれに染まらない姿はこの蓮のようであるとたたえた。 新渡戸稲造 近代日本の教育者・思想家。1920年から26年まで国際連盟事務次長を務めたほか、女子教育にも力を注ぎ、東京女子大学の初代学長などを歴任した。 エリック・ドラモンド イギリスの外交官。国際連盟の初代事務総長として、事務局の業務や国際公務員の地位の確立に尽力した。 〈引用文献〉 新渡戸稲造博士の言葉は、『東西相触れて』(たちばな出版)。 |