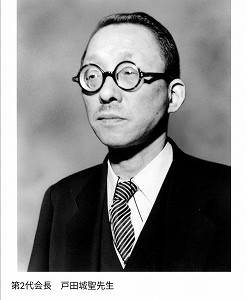

| 第3回 戸田先生 「王法と仏法」㊤ 24年7月22日 |

一国の王の理想は、庶民がその所をえて、一人ももるる所なく、その業(なりわい)を楽しむのが理想である。(中略) 太平洋戦争中の軍部の政治において見たような、戦争目的のためには、大半の民衆を犠牲にしても正しいという考え方は、理想的王法とは、決して言えないのである。 平和産業を全部犠牲にして、軍需産業を興隆させ、その結果、多くの民衆は職を失しない、生活を楽しむことができないという状態をつくったということは、政治の劣悪を意味する以外、何ものでもない。 吾人が体験した、もっとも劣悪な政治は、太平洋戦争中の日本の政治である。 しかし、世界の政治史には、これに近い政治は多く存在するであろうし、今後においても、このわれわれの体験した政治に似た政治が現出するかもしれない。 かかる政治のとられる時代の民衆こそ、災難である。哀れなものである。 一国の政治は権力であり、偉大な力であるから、これに抵抗することは容易のわざでないからである。 ただ悲しみと苦しみが一国に充満し、業をうしない、業に従したがうものも楽しむことができない。 平和と幸福と希望をうしなった民衆ほど、あわれな存在はないと思う。 国民に耐乏生活を求めるなどということは、ことばではりっぱであるが、これが国民生活に現われるときには、種種な悲劇を生み出す結果となる。 仏法は、だれ一人をも苦しめない、あらゆる民衆の苦しみをば救うというのが根本であり、今一つの根本は、あらゆる民衆に楽しみをあたえることであり、仏の慈悲というのは、これをいうのである。 政治も、経済も、文化も、すべて人間が幸福になるための営みである。 とくに、政治は、民衆の一人一人の日常生活に、直接、ひびいてくるものであるがゆえに、政治家たるものは、よく大局観に立ち、私利私欲や、部分的な利益に迷わず、目先の利益に禍いされてはならないはずである。 夕張炭労事件の解決のために奔走していた池田先生は、この日、北海道から大阪へ向かう途中の乗り継ぎで羽田空港へ。 空港に駆けつけた戸田先生が、池田先生に手渡したのが発刊されたばかりのこの本だった 戸田先生が「妙悟空」のペンネームで執筆した小説『人間革命』。 その中で戸田先生は、日本が太平洋戦争の最中にあった1943年5月の状況を、次のように描いていた。 「大本営が鳴り物入りで発表する戦果を国民は疑がっているわけではないが、日に日に食糧事情は悪化して行くし、応召して行く若者の体格は眼に見えて悪くなって行くし、前線へ、軍需工場へ ……学徒は動員されて、学校は閉鎖も同様になって行くし、花を見る時間も、花を眺めて楽しむ心も失ってしまっている」 1941年12月以降、太平洋戦争に突き進んだ日本は、42年6月にミッドウェー海戦で敗北した。 しかし、その事実は国民に知らされなかった。 また43年5月には、アリューシャン列島のアッツ島にいた守備隊が全滅状態に陥いった。 死ぬまで戦うことが命じられ、突撃とつげきを続ける一方で、ケガで動けなくなった兵士には自決が求められたからである。 しかも、こうした状況を「玉砕」と表現して宣揚することで戦争を美化し、戦意を高めるキャンペーンが行なわれていたのだ。 このように戦況が正しく伝えられないばかりか、国民の生活は窮乏の一途とをたどっていた。 最大の要因は、あらゆる経済活動や国民生活を戦争遂行の一点に振り向むけるために、1938年4月に公布された「国家総動員法」にあった。 以来、生活必需品が次々と配給制となっただけでなく、厳しい統制が文化や言論など社会の隅々にまで及ぶことになったのである。 また、戸田先生が言及していたような「学徒出陣」や「学徒動員」が本格化したのも、この1943年であった。 20歳以上の学生たちが学業の半ばで徴兵されたのに加えて、中等学校以上の生徒や学生も、戦争の拡大に伴なう労働力不足を補なう目的で、軍需生産や食料増産に動員する体制が強化されていったのである。 その前年から池田先生も、14歳で鉄工所に働きに出ていた。 兄たちが次々と徴兵されて、困窮する家族を支えるために勤め始めたものの、鉄工所もほどなく軍需工場として稼働するようになった。 当時の状況を振り返って池田先生は、「鉄の削り屑が飛び散る工場は、結核の私にとって、最悪の環境であった。 軍事教練も厳しく、病状は悪化するばかりだった。あまりにひどくて、人力車に乗せられて帰宅したこともあった」と述べている。 牧口先生と戸田先生が投獄された法難から50年を迎えた1993年の12月、八王子の東京牧口記念会館で行われた第73回本部幹部会。 池田先生はスピーチで、戦時中に学会が受けた弾圧を振り返るとともに、“自らの力で幸福と価値を創造する人間”の育成に力を注いだ牧口先生の生涯に言及。 その精神の継承に、学会の使命はあると訴えた この時期、国民に向けて喧伝されたのが、私心を捨て去って国に尽くすことを求める「滅私奉公」のスローガンだったが、これを真っ向から非難したのが牧口先生であった。 創価学会の前身である創価教育学会の機関紙として発行された「価値創造」の創刊号(41年7月)で、牧口先生は訴えた。 「自己を空にせよということは噓である。自分もみんなも共に幸福になろうというのが本当である」(趣意)と。 戦時の社会において、疑問に感じたことを正直に話すことが憚かられる空気が支配的となる中で、牧口先生は信念の言論を発っし続けたのだ。 こうした創価教育学会の活動は、当局の監視下に置かれることになった。 戦況の悪化に比例するかのように弾圧は日増ましに強まり、42年5月には「価値創造」が廃刊に追い込まれた。 そしてついに43年7月には、牧口先生と戸田先生が「治安維持法」の違反と「不敬罪」の容疑で逮捕・投獄されるに至ったのである。 獄中生活が1年以上に及ぶ中で、高齢であった牧口先生は44年の11月18日に獄死し、戸田先生も2年近くの投獄によって健康を著しく害した。 牧口先生の命が奪われたことに対する無念さと憤どおり――。 それは、「王法と仏法」と題する文章で戸田先生が綴った、「吾人が体験した、もっとも劣悪な政治は、太平洋戦争中の日本の政治である」との言葉だけでは、到底、語り尽くせるものではなかったに違いない。 (㊦に続く) <語句解説> 王法 古くは、国王や君主による法令や政治を意味し、広義には社会における法律や規範を指す。 大本営 日清戦争や日露戦争の際に、天皇のもとに設置された最高統帥機関。日中戦争の開始後の1937年11月にも設置され、太平洋戦争に敗れるまで存続した。 治安維持法 国体の変革などを求める結社や行動を取り締まるために1925年に制定。41年に全面的に改正され、思想・学問・宗教などの分野に及ぶ弾圧手段として濫用された。45年10月に廃止。 不敬罪 1880年公布の旧刑法で定められた皇室に対する罪の一つ。内容があいまいで、適用範囲の拡大をもたらした。1947年、刑法の改正によって廃止された。 |