| 第10回 カナダ・ナイアガラの滝 24年10月24日 |

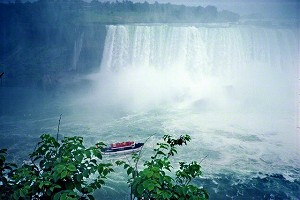

| 必死の一人は万軍に勝る 世界で2番目に広大な国土を持ち、美しい自然が広がるカナダ。池田先生がこの国を初めて訪れたのは、1960年(昭和35年)10月11日のことである。 同月2日から始まった初の海外平和旅の中で、先生は現地の視察などのため、トロントに第一歩をしるした。 当時、カナダに住むSGIメンバーはいなかった。空港には、一人の未入会の女性が先生らを迎えた。彼女は、学会員である日本の母親から連絡を受け、親孝行のつもりで一行を歓迎した。 先生は、女性に心からの御礼を伝え、彼女の母のことも気遣いながら温かく励ました。 2年後、女性は入会。やがて、カナダ広布の中心者へと成長し、同国SGIの要職を歴任する。後継の子どもたち、後年、彼女の紹介で入会した夫と共に、一家和楽の信心に励み、全土に幸福のスクラムを広げていく。 60年10月12日、先生は世界三大瀑布の一つであるナイアガラの滝に足を運んだ。 カナダ滝・アメリカ滝・ブライダルベール滝の三つの滝から成り、中でも、カナダ滝は落差50メートル以上、幅675メートルという規模。滝の付近では、大地を揺るがすかのような轟音が響く。 抜けるような青空の下、水しぶきが舞い、鮮やかな七彩の虹を浮かび上がらせていた。先生は、同行の青年に深い思いを込めて語った。 「この滝にかかる虹も、ひとたび流れが途絶えれば、瞬時に消え失せてしまう。人生の希望の虹も、広布への躍動の前進があってこそ輝くものなんだよ」 この日は後に、「カナダSGIの日」として制定され、友の不滅の原点となっている。  躍動する広布の前進があってこそ、希望の虹は輝く――1960年10月12日、池田先生はカナダ初訪問の折、ナイアガラの滝を視察した 女性たちこそ最大の主人公 先生の初訪問以来、カナダ広布は着実に伸展していった。先生が再びカナダを訪問した81年(同56年)6月21日、トロントの空港には300人のメンバーが集い、先生を歓迎した。 実は、この前年も先生の訪問が予定されていた。しかし、飛行機のエンジントラブルで延期となる。空港に集った友は涙を拭い、再びの前進を誓った。メンバーは団結を固め、勝利の姿でこの日を迎えたのである。 翌22日、トロント市内で開催されたカナダ広布20周年記念総会で先生は、「『0』に、いくら多くの数字を掛けても『0』である。しかし、『1』であれば、そこから、無限に発展していく」と、カナダ広布の黄金の歴史が、一人の女性から始まったことに言及。こう続けた。 「すべては一人から始まる。その一人が、人びとに妙法という幸福の法理を教え伝え、自分を凌ぐ師子へと育て上げ、人材の陣列を創っていく――これが地涌の義であります」 24日、先生は21年ぶりにナイアガラの滝へ足を運び、大自然が織り成す景観を見つめ、カメラを向けた。 その後、先生は滝からほど近くにある、“カナダ独立のヒロイン”と語り継がれるローラ・セコードの家へと向かった。 19世紀の初頭、英軍(カナダ軍)と米軍が対峙する中、彼女は偶然、米軍が奇襲をかける計画を耳にした。 夫は戦いで負傷していた。彼女は計画を伝えるため、危険が渦巻く中、たった一人で英軍基地を目指し、30キロ以上に及ぶ敵地の森を踏破。英軍は、彼女がもたらした情報をもとに勝利を収めた。 ローラ・セコードの活躍を聞いた先生は、同行した友に“必死の一人は万軍に勝る”と強調。小説『新・人間革命』第30巻〈下〉「暁鐘」の章には、彼女の姿を通してこう記されている。 「人間として大切なことは、生活という基本をおろそかにしない、地に足の着いた生き方だ。それが民衆のもつ草の根の強さだ。そして、その人たちが立ち上がることで、社会を根底から変えていくことができる。それを現実に成し遂げようとしているのが、私たちの広宣流布の運動だ。その最大の主人公は婦人部だよ」  カナダ・ナイアガラの滝。池田先生は、“世界中の創価の友がたくましく、勢いよく、挑戦の日々を!”との祈りを込めて、シャッターを切った(1981年6月)  1981年6月24日、カナダを訪れていた池田先生は、ローラ・セコードの家へ。メンバー一人一人に声をかけ、温かな励ましを送った この地の勝利が世界広布の証し カナダは、世界で初めて、多様な文化を平等に尊重する「多文化主義」政策を導入したことで知られている。 1987年(昭和62年)6月、先生はカナダの友に贈った長編詩「ナイアガラにかかる虹」で詠った。 「あなたたちの舞台/カナダの天地には/世界の あらゆる民が集っている/ゆえに この国土の広布は/即一閻浮提広布の証なりと/私は信ずる」 「あなたたちよ/どこまでも 一人の友を/大切にしゆくことだ/いかなる人にも/尊極の使命あり/それを共々に/薫発し 開花させゆくことが/我らの前進の方程式なのだ」 メンバーは、“世界広布の証しを”との決意に燃えて、社会貢献の運動を続けてきた。 89年(平成元年)5、6月に「世界の少年少女絵画展」が、93年(同5年)9月に「現代世界の人権」展が行われた。どちらも、カナダが海外初の開催地である。 この93年9月の27日には、池田先生の3度目となる訪問が実現。モントリオールとバンクーバーの2都市を訪れ、忘れ得ぬ出会いを刻んだ。 2010年(同22年)5月、世界的な名門校であるラバル大学から、先生に「名誉教育学博士号」が授与された。同大学は22年(令和4年)、「世界市民・対話・平和のための池田教育研究所」を開設している。 また19年(同元年)には、ゲルフ・ハンバー大学に、同国初の創価教育研究機関である「世界市民に関する創価教育研究所」が発足。メンバー一人一人の地域に根差した行動によって、創価の平和・文化・教育の大輪の花が、全土に咲き薫る。 今月6日、カナダ各地で10・12「カナダSGIの日」を記念する集いが開催された。トロント西本部の総会には、187人が参加。女子部のリヤ・シルケルさんが信仰体験を発表し、歓喜と共感の輪を広げた。 青年を先頭に、先生のカナダ訪問65周年となる明25年を荘厳すべく、「題目」と「対話」の大波を起こすカナダSGI。友の胸中には、希望の虹が輝いている。  10月6日、カナダ文化会館で開かれたトロント西本部の記念の集い |