| 第9回 兵庫・甲子園球場 24年9月27日 |

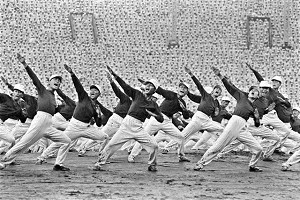

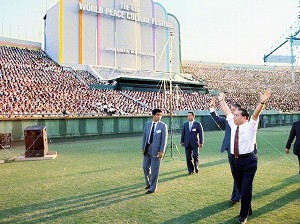

断じて負けるな! 断じて勝ちゆけ! “まさかが実現”の「大阪の戦い」から10周年を刻んだ1966年9月18日、兵庫の阪神甲子園球場で行われた第3回「関西文化祭」。友の雄姿は海を超えて伝わり、中国の周恩来総理の関係者は、祭典の記録フィルムを見て感動。「大衆を基盤とした団体」との認識を持った。終了後、池田先生は、出演者の奮闘を大きくたたえた。「百点満点だ。いや、百二十点だ」「今日を“常勝関西”の新しいスタートにしようよ」 「兵庫が勝てば、関西が勝つ。関西が勝てば、全国が完勝する」――池田先生がそう期待を寄せる常勝関西の要・兵庫。その地に広布の第一歩がしるされたのは、1957年(昭和32年)3月16日のことである。 当時、青年部の室長だった先生は、神戸市で行われた大会に出席。「どこまでも御本尊を信じ、(戸田)会長の弟子として悔いのない信心を貫き、幸せを満喫できる境涯になろう」と呼びかけた。 同年10月18日、「大阪事件」の初公判を終えた先生は、再び兵庫へ。その日の日記に、「友よ、次の勝利に、断固進もう。俺も、戦うぞ」とつづった。 さらにその5年後、無罪判決の前夜、62年(同37年)1月24日には、尼崎市で関西男子部幹部会に出席。「善良な市民を苦しめている権力とは、断固、一生涯戦う」と烈々と宣言した。 先生の兵庫訪問は75回を数える。その激励行は県内各地、10総県全てに及ぶ。 西宮市の阪神甲子園球場もまた、人間革命のドラマの舞台となってきた。本年、誕生から100周年を迎え、数多の高校球児の青春と共に、師弟の黄金の歴史も見つめてきた。  兵庫・西宮市にある阪神甲子園球場(本年7月、本紙記者撮影) 逆境にこそ燃える関西魂 66年(同41年)9月18日、甲子園球場で開催された第3回「関西文化祭」は、豪雨の中で行われた。“雨の文化祭”として、今も語り継がれる歴史だ。 2万余の出演者が泥だらけになりながら、リズムダンス、バレエ、マスゲームなどを熱演。スタンドでは、約2万人による人文字の大絵巻が描かれた。 友は最悪の条件の中、不屈の「関西魂」を発揮。来賓は、皆、称賛を惜しまなかった。後に文化祭は映像化され、各地に感動を広げた。 注目を集めたのが、高等部員による徒手体操だった。高等部は64年(同39年)に結成されたばかり。高等部員が単独で演技をするのは、この時が初めてだった。 メンバーは66年夏から練習を開始。先生から贈られた指針「鳳雛よ未来に羽ばたけ」などを研さんし、練習に打ち込んできた。 藤本文夫さん(兵庫常楽区、副本部長)は、この時、高校3年生。経済苦で大学進学を断念した時期だった。幼少期から体が弱く、“自分を変えたい”と、出場を志願した。 文化祭の翌年、就職。慣れない営業職で、満員電車に揺られながら、自宅があった神戸市長田区から大阪の会社まで通勤する日々。退社後は男子部の活動へと、目の回るような忙しさだった。くじけそうになるたびに、あの文化祭での黄金の原点を思い出し、前へ前へと歩みを進めてきた。 「若い頃の苦労は“苦労”じゃない。全部、自分の“宝”です」と藤本さんは笑顔で語る。 95年(平成7年)1月、阪神・淡路大震災で被災。2004年(同16年)には、妻の順子さん(同、女性部副本部長)が脳出血で倒れた。妻は一命を取り留めたが、藤本さん自身も、突発性難聴を発症する。医師に“完治は不可能”と告げられた。18年(同30年)には、前立腺がんの手術を受けた。 だが、どのような逆境にも、藤本さんは負けなかった。震災後に兵庫区へ移住。退職後は、市の「シルバーカレッジ」で学んだ。地域貢献のボランティアにも積極的に取り組んだ。その活動を通じて、信頼の輪を大きく広げている。 1966年の“雨の文化祭”を終えて、先生はこう語った。 「すべてをバネにし、ドラマに変え、感動に変えて、勝った。これが関西魂だよ。“常勝”とは、逆境に打ち勝ち続ける者に与えられる栄冠だ」 “不屈の関西魂”を燃やして、祈り抜き、全てを勝ち越えてきた藤本さん。順子さんと共に、広布の最前線を歩く。夫婦の頭上には、「常勝」の栄冠が輝いている。  1966年9月、雨で光る甲子園球場のグラウンドに、高等部員たちは、「大志」の人文字を浮かび上がらせた  秋雨をついての若人の熱演に、甲子園球場は歓声にわいた(1966年9月、兵庫・西宮市で) 地上を彩る最高の文化の華 1984年(昭和59年)9月30日、海外57カ国・地域の友が甲子園球場に集う中で行われた第4回「世界平和文化祭」。それは、関西の青年たちが師匠の期待に応えようとする「熱」と「力」の結晶であった。 前年の83年(同58年)9月、先生は関西のリーダーたちに、世界平和文化祭の構想を語った。「関西から一つの革命を起こそう」。先生の並々ならぬ期待に、皆の心は燃え上がった。 文化祭の開会前、先生はグラウンドを1周し、両手を上げて、友らの声援に応え、エールを送った。師を迎えた喜びが球場全体を包んだ。 海外のメンバーをはじめ、学生部、女子部、男子部の熱演や、電飾を使った人文字「ヒューマン・アーツ」などが、夕闇の球場を彩った。この日の夜、先生は兵庫の関西戸田記念館(当時)で詩を詠んだ。 「私の人生にあって/これほど 見事な/これほど 優雅な/そして これほど雄大な/地上最高の文化の華を/見たことはない」 後に「9・30」は、「関西青年部の日」と定められ、「世界のカンサイ」へ飛翔する契機となった。 大塚正人さん(尼崎王者県、圏長)は、男子部組み体操のインストラクターとして、文化祭の成功を支えた。毎回の練習に向けて、唱題に挑戦。職場の信頼も勝ち取り、塗装業の現場から練習に駆け付けた。 中学校卒業後、プロボクサーを目指して上京。だが、芽は出なかった。そこからすさんだ日々を過ごした。母のかず江さん(故人)は、息子のことを祈り続けた。やがて、“常勝の母”の確信あふれる言葉に発心。81年(同56年)5月3日の記念勤行会で、先生と初めて出会い、生涯の師匠と思い定めた。 大塚さんは、「苦しんだことも全て、今につながっている。こんな自分でも、誰かを励ますことができる――全て池田先生が教えてくれたことです」と。 2011年(平成23年)、C型肝炎を患う。1年間の治療に励み、病魔を克服したのもつかの間、今度は狭心症を発症。だが、池田先生、母、そして関西の同志が教えてくれた「負けじ魂」を胸に、御本尊に強盛に祈り抜いた。 狭心症の投薬治療は続くが、はつらつと尼崎広布に駆ける。信心根本に逆境を乗り越えてきた大塚さんに寄せる同志の信頼は厚い。 ――池田先生は、長編詩「常勝の詩 大兵庫に勝鬨を!」で呼びかけた。 兵庫のあなたたちよ! 神戸のあなたたちよ! 日本中 そして 世界中の模範となりて わが友のために 断じて負けるな! 断じて勝ちゆけ! と 祈りたい。 先生を思い、「先生と共に」との心で、勝利また勝利の前進を続ける兵庫の友。「関西魂」の底力が発揮されるのは、ここからだ!  第4回「世界平和文化祭」の開会前、阪神甲子園球場のグラウンドに降り立った池田先生は、両手を上げて友を激励(1984年9月30日)。終了後、2首の和歌を詠み贈った。「十万の あゝ青春の 陣列は 広布の暁 ここに 見るらむ」「あゝ関西 ついに誓願 果(はた)さむと 三世乃歴史に 常勝 飾れり」 |