| 池田先生がつづる周恩来総理 「私の世界交友録Ⅱ」 24年12月5日 |

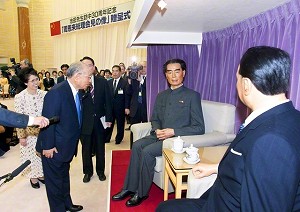

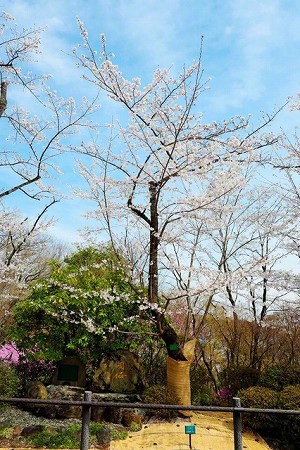

池田先生がかつて『私の世界交友録Ⅱ』(読売新聞社、『池田大作全集』第123巻所収)で、1974年12月5日の周恩来総理との北京での語らいなどをつづった「二十世紀の諸葛孔明 周恩来 中国総理」を抜粋して掲載する。 第44回本部幹部会の席上、池田先生と周総理の会見30周年を記念し、中国・天津市文化局と天津彩塑(さいそ)工作室から会見を再現した像が贈られた(2004年12月、東京牧口記念会館で) 会見は急に決まった。 あるいは総理は、病状の好転を待っておられたのかもしれない。しかし快方に向かわないまま、私の滞在の最終日が来てしまった。北京市内の国際クラブでの答礼宴も終わりに近づいたころである。 中日友好協会の廖承志会長が小声で「池田会長、ちょっと、お話があります」と耳打ちされた。別室について行くと、「周総理が待っておられます」と言う。 私は辞退した。「いや、いけません。お体にさわります。私は行くわけにはいきません。お心だけ、ありがたく頂戴いたします」 真の病状は知るよしもなかったが、その日の午前、鄧小平副総理とお会いして、総理のご病気がかなり重いと、うかがっていたからである。 私の返事に廖会長は「これは困った」という顔をされた。総理の命に背くことなど思いもよらないと言う。 私は「わかりました。それでは、二、三分だけ。ひと目お会いしたら、失礼をさせてください」と言って、いったんホテルに戻り、出発したのである。 十五分か二十分ほど走っただろうか、車が止まったのは、想像以上に質素な建物であった。総理が入院中の病院(三〇五病院)だったことを後から知った。 後日、夫人の鄧穎超女史が日本の友人に語った回想をうかがった。 「あのとき、恩来同志は、池田先生に会いたがっていました。しかし、恩来同志の健康管理をしている三〇五病院の医師団は、全員が反対しました。『総理、もし、どうしても会見するとおっしゃるなら、命の保証はできません』と。 恩来同志は言いました。『池田会長には、どんなことがあっても会わねばならない』。医師団は、どうしてよいかわからなくなり、私のところへ相談に来たのです。会見をあきらめるよう、私から恩来同志を説得してほしい、と。 私は、答えました。『恩来同志が、そこまで言うのなら、会見を許可してあげてください』。そうして、あの夜の出会いがあったのです」 あまりにも深い、ご夫妻のお心であった。 寒い日であった。通訳の林麗韞さんが私の妻に、「それでは寒いでしょう」と、ご自分のコートを貸してくださったほどである。それなのに、あの夜、玄関を入るや否や、そこに総理は立って待っていてくださった。 私は近寄った。「よくいらっしゃいました」。総理は私の手を強く握ってくださった。まばたきもせず目を見つめられた。 この上なく鋭く、それでいて限りなく優しい目であった。この目が見落とすものは何もないという目であった。総理の全身からにじみ出る何かがあった。 相見ぬうちから、会っていた。心では、お会いしていた。心に映じていたとおりの方であった。 「まず記念撮影しましょう」。撮影の準備が、もう整っていた。私ども訪中の一行と撮影の台に並ばれた。 じつは総理は、会見の十年ほど前から、人を介して丁重な伝言をくださり、私への連絡を続けてくださっていた。 高碕達之助氏、有吉佐和子氏など日中友好の先達の方々を通してである。総理は「創価学会は民衆の中から立ち上がった団体である」ということに着目しておられた。「大衆の中で、大衆とともに」が総理のモットーでもあられた。 学会が戦時中、日本の軍国主義者に抵抗し弾圧された歴史も重視しておられたのであろう。総理の焦点は「国家主義を超えられる相手であるか否か」であった。日中友好についても総理は、どこまでも民衆を根本に考えておられた。 紙の上の約束だけなら、いったん事あれば吹っ飛んでしまう。「民衆と民衆が心から理解しあい、信頼しあう関係になってこそ本当の中日友好はなる」というお考えであった。私が昭和四十三年(一九六八年)の日中国交正常化提言で訴えた基本も、まったく同一である。両国の民衆こそが実像であり、「国家と国家」ではなく「民衆と民衆」の視点に立たなければ現状の打開はないという一点であった。 提言に風圧は激しかった。「宗教団体の指導者が、なぜ“赤いネクタイ”をするのか」とも書かれた。そうしたなか、政治家の松村謙三氏は私に「ぜひ一緒に中国へ行きましょう」と強く勧めてくださった。七〇年三月のことである。私は「ありがたいお話ですが、私は宗教者であり、創価学会は仏教団体です。国交を回復するのは政治の次元でなければできません。したがって、私のつくった公明党に行ってもらうよう、お願いしましょう」と答えた。 氏は「池田会長と、公明党のことは全部、周総理にお伝えします」と言われた。 周総理が公明党を信頼して、日中国交の大切な橋渡しの使命を託してくださったことは、党の創立者の私にとって永遠の誉れである。 撮影が終わると、「どうぞ、こちらへ」。そう言って先に立って歩かれる。後ろから見ると、総理の背中が薄くなっているのが、人民服の上からもわかった。 ただ気力だけで立っておられる――私は総理がお疲れにならないように、私と妻だけが会見の部屋に入ることにした。部屋は飾り気がなく、目を気づかってのことか、照明も弱かった。 対話のさいも、お疲れにならないよう、私から話すことは、なるべく控えた。 総理の話は多岐にわたったが、一貫していたのは、二十一世紀をどうするかという熱き心であった。あのとき、総理の思いはただ「自分なきあと」の一点に向けられていた。 「二十世紀の最後の二十五年間は、世界にとって最も大事な時期です。すべての国が平等な立場で助けあわなければなりません」 残された四半世紀で、アジアと世界の平和へ確固たるレールを敷きたい、そして二十一世紀の中日の友好を断じてなしとげてほしい――私はすべてを「遺言」と受け止めた。  周総理との会見の翌年に植樹された創価大学の「周桜」 歴史を見通す巨視眼。人の心のひだまで見抜く顕微鏡の眼。総理は両方を備えておられた。「二十世紀の諸葛孔明」と私は言い続けてきた。 みずからはトップに立たず、ただ重荷を背負った。 百戦不撓の闘将であり、それでいて物腰やわらかな名外交官であり、具体的実務に長けた行政官であり、それらすべてが責任感に発していた。 乱世の中国を、太平の世に転じ、さらに繁栄の中国へと転じきっていく――歴史の大転換の「回転軸」が総理であった。総理は、わが身を軋ませながら、一切に耐え抜いた。 自分の栄達など眼中になかった。ただ人民のためであった。そのためだけに全身全霊を捧げきっておられた。 「中日平和友好条約の早期締結を希望します!」 鋭き声であった。私は「総理のご意思は必ず、しかるべきところに伝えます」とお約束した。 平和条約でなく平和友好条約を、と明言された。 一九六九年六月に同条約を私が小説『人間革命』で主張してから、五年がたっていた。実現したのは、この四年後である。 会見の間じゅう、私は、総理の計り知れぬ気迫を一身に感じていた。このまま、一時間でも二時間でも語り通してしまいそうな強靭な精神力であった。 私は、何度も時計を見て、廖会長をうながした。会長は、そのたびに「まだいい、まだいい」と合図をされる。結局、会見は約三十分におよんでしまった。 おいとまするさいにも、総理が、あのお体で、わざわざ玄関まで見送ってくださったことを私は忘れない。 一期一会。最初の出会いが最後の語らいとなった。 私は総理に、記念に一枚の絵画を贈った。総理は、それまでの絵と取り替えて、部屋に飾ってくださったという。 総理とお会いした翌年(一九七五年)の春、新中国初めての留学生を、創価大学に迎えた。 総理が日本に留学されたとき、大学で学ぶ機会を得られず、苦労をされた。そのご苦労に、何かのかたちで私は報いたかった。 留学生は六人。彼らと創大生に私は提案した。 「“桜の咲く日本に行きたいが、行けそうもない”という総理の思いをくんで、日中の学生でキャンパスに桜を植えよう。これを友好の第一歩として、世々代々に続く友情を、生涯かけて、はぐくんでいこう」 その年の十一月、「周桜」の植樹がなされた。 周総理の訃報が世界を駆けたのは、それから二カ月後のことである。冷たく横たわる総理の胸には、バッジが付けられたままだった。「人民に奉仕する」と刻んであった。  “池田思想”を研究する中国の識者らが東京・新宿区の創価文化センターを訪問(12月1日)。一行は、11月30日、12月1日に創価大学で行われた周恩来総理と池田先生の会見50周年を記念するシンポジウムに出席した |