| 〈共戦の誓いは永遠に〉 池田先生と北陸の絆 2024年2月1日 |

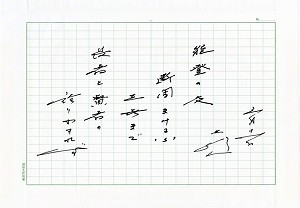

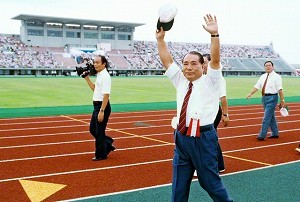

| 第2代会長・戸田先生の出身地は石川県である。1942年(昭和17年)、恩師は生まれ故郷を訪れ、幼少を偲んでいる。戸田先生は生涯、石川に愛情を注いだ。その恩師の名代として、池田先生が初めて石川の地を踏んだのは、57年(同32年)10月26日。翌27日には富山へ。28日に東京に戻り、戸田先生に北陸の同志の元気な様子を報告すると、恩師は笑みを浮かべた。以来、池田先生は恩師と共に帰郷する思いで、北陸を訪問してきた。ここでは、北陸の広布史を紹介する。 能登の友 断固負けるな  池田先生の直筆で、「能登の友 断固まけるな 三世まで 長者と賢者の 誇りわすれず」と記された原稿 師と共に「新生の船出」 石川県西部緑地公園陸上競技場の上空に鮮やかな虹がかかった。1984年(昭和59年)8月26日、同競技場に5万人の友が集い、「第1回北陸平和文化祭」が開催された。 「5万人」の目標が掲げられたのは、82年(同57年)9月、池田先生が出席して行われた、北陸広布開拓25周年を記念する勤行会の席上である。 北陸の同志にとって、5万人の文化祭は経験のない大規模行事。石川、富山の同志は、文化祭の日を目指して、かつてない弘教に挑んだ。 文化祭を3カ月後に控えた84年5月、先生の伝言が北陸の同志に届いた。“しっかり祈って、盛大にやろう”。その後も、文化祭当日までに、先生の激励は7回に及んだ。 迎えた文化祭。先生は40分前に会場に到着すると、“北陸の全同志をたたえたい”と、フィールドを1周。両手を大きく振って、友の歓声に応えた。 午後2時、文化祭の幕が上がった。石川県民謡「山中節」、五箇山民謡「といちんさ」などの演目が続く。 能登の同志にとって忘れられない演目が、「能登船漕ぎ唄」に合わせて演じた「新生の船出」だ。会場に北前船が現れると、大きく「能登」と金文字で書かれた帆が掲げられた。 その金文字は、“池田先生と共に「新生の船出」を”との友の誓いを映すかのように、まばゆい輝きを放った。  「北陸の日」の淵源となった「第1回北陸平和文化祭」。池田先生は開始前に場内を回り、友にエールを送った(1984年8月26日、石川県西部緑地公園陸上競技場で)  「第1回北陸平和文化祭」で友が演じた「新生の船出」。「能登」の金文字が輝く(1984年8月26日) “勝利の翼の歴史かな” 戸田先生が生まれた石川・加賀市塩屋は、古くは日本海を往来した北前船の寄港地として、活況を呈した。 その北前船に、自分たちの心意気を表現しようと、能登の同志は模型を製作して、“池田先生に見ていただこう”と学会本部に届けたこともある。友は常に、師を心のど真ん中に置いて前進してきた。その能登の同志に、先生は万感の励ましを送ってきた。 1992年(平成4年)3月11日、先生は和歌を贈った。 「能登の友 断固まけるな 三世まで 長者と賢者の 誇りわすれず」 それから十余年がたった2003年(同15年)7月7日、能登空港がオープン。東京・羽田空港までは、わずか1時間である。 地元・石川牧口県の友は、同空港発の第一便で東京へ。羽田空港では、地元・大田の同志が温かく出迎えた。 石川と大田の友が真心の交流を重ねた報告を受けた池田先生は、「一番機搭乗、おめでとう。皆様の御多幸と能登の広布の御発展を心から祈ります」と伝言を。さらに、和歌を詠んだ。 「遥々と 勝利の翼の 歴史かな 能登の空港 なんと 晴れやか」 師の2首の和歌は、能登の友の宝の原点である。  1982年9月9日、「北陸広布開拓25周年記念勤行会」に出席した池田先生(石川文化会館で)。“北陸は「広布の王者 石川」「広布の王者 富山」に”と、指針を贈った 響け! 「誓願」の歌声 今年は8・24「北陸青年部の日」40周年、さらには8・26「北陸の日」40周年でもある。 1984年(昭和59年)8月24日、池田先生は富山文化会館で行われた北陸青年部の勤行会に出席。集った青年部の代表300人に、こう訴えた。 「現在、どれほどの苦難に直面していても、絶対に挫けてはならない。諦めてはならない。断じて、断じて負けてはならない!」 「広宣流布の世界から離れてはいけない。また、題目を唱え抜くことを忘れてはいけない」 さらに、“北陸に生まれ育った君たちだ。北陸を頼むよ”と、北陸広布の未来を託した。この勤行会が「北陸青年部の日」の原点となった。 「北陸の日」の淵源は、同年8月26日の北陸平和文化祭である。演目は約1時間半に及んだ。グランドフィナーレでは、北陸の歌「ああ誓願の歌」の大合唱が轟いた。 北陸の歌の歌詞は4番まで。先生は、「それぞれ3行目が大事」と強調した。 1番から4番の歌詞の3行目には、「常楽」「遊楽」「同心」「誓願」との言葉が入っていた。そこには、「常楽の北陸」「遊楽の北陸」「同心の北陸」「誓願の北陸」へと発展することを念願してやまない、先生の思いが込められていた。 「この歌声が聞きたかったのだ!」――池田先生は、文化祭で北陸の友の「ああ誓願の歌」の大合唱を聞いた時の真情を、後にこう述懐している。 「私は何よりも嬉しかった」 「初代、二代、三代と貫き通してきた創価の『勇気』を、そのまま受け継いだ北陸の友の心の響きが凝結していたからだ」 「ああ誓願の歌」の勝利の歌声が、北陸の地に高らかに響く日は必ず来る。その時、誰よりも喝采を送るのは、恩師の故郷を深く愛し、繁栄を強く祈り続けてきた池田先生であると信じる。  1984年8月24日、富山文化会館で行われた北陸青年部勤行会。池田先生は、青年部のさらなる成長と北陸広布の伸展を願った  池田先生が、1982年9月に石川文化会館でしたためた「誓」の書。先生はつづっている。 『誓』とは、歴史をつくる『力』である。 『誓』とは、暗闇を照らす『光』である。『誓』とは、邪悪を破する『剣』である。 |