| 魂の凱歌を奏でよ! 池田先生とベートーベンを巡って 2023年12月19日 |

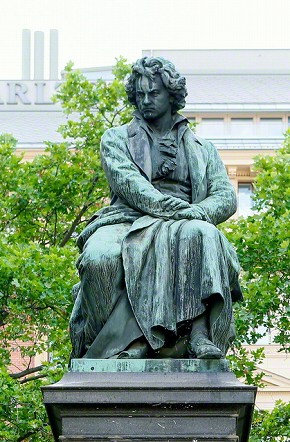

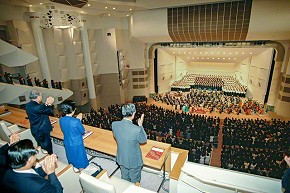

| ベートーベン「芸術はわれわれに立ちどまってはならないと命じているのだ」 ベートーベン作曲の「交響曲第9番ニ短調」の演奏は、列島の師走を彩る風物詩だ。「第九」は、創価学会が宗門から「魂の独立」を果たし、大きく飛翔する象徴ともなった。ここでは、ベートーベンを巡る、池田先生の足跡と広布史を紹介する。 前へ前へ進め 「私は戦後の青年時代、自宅近くの中学校の夏季学校で、招かれて講義したことを思い出す」 「ベートーベン博士と呼ばれるほど、彼の音楽と生き方に傾倒していたわけである」 池田先生はかつて、そう語ったことがある。戦後の荒廃した社会の中で、精神の糧を求めて、ベートーベンの評伝などを読み、その生涯に強く共感した。 結核を患いながら、戸田先生の事業再建に奔走していた時、自宅のアパートで、繰り返し聴いたレコードが「運命」だった。孤軍奮闘の日々にあって、手回しの蓄音機でレコードがすり切れるほど聴いた「運命」は、池田先生を勇気づけた。 男子部の第1部隊長の時には、広布のリーダーとして自信が持てない友と、自宅で一緒にスッペの「軽騎兵」序曲と、ベートーベンの「運命」を聴く時間を持ったことがある。演奏を聴き終えると、先生は青年を力強く励ました。 「悔しくとも、悲しくとも、また、どんなに大変でも、前へ、前へと進むんだ。ベートーベンは、苦悩を突き抜けて歓喜へ――と記しているが、苦悩を突き抜けた時には、勝利と歓喜の青空が広がっている。そう思えば、苦悩もまた楽しいじゃないか」 この時の励ましは、友の原点となった。後年、「私の心の中に生きている」と手記に記した。音楽を通した先生の真心の激励は、友の心を生涯、明るく照らし続けたのである。 1956年(昭和31年)の「大阪の戦い」では、激闘の最中、関西婦人部(当時)のリーダーに、“「運命」のレコードをかけてくれないか”と依頼した。 旧関西本部の一室で、先生は力強い旋律に聴き入った。まるで、広布の命運を懸ける決戦に臨む、自らの運命に思いを馳せるかのように――。 翌57年(同32年)8月30日、本紙に「運命の人 ベートーヴェン」と題する記事が掲載された。先生の執筆である。 前月の7月3日、大阪府警に無実の罪で逮捕・勾留された。獄中闘争は2週間続いた。 8月上旬には、東京・荒川区で指揮を執り、1週間で区の会員世帯の1割を超える拡大を成し遂げた。権力による迫害、広布の激闘があった上での執筆である。 「運命の人 ベートーヴェン」は、多くの友の心を鼓舞した。  ウィーンに立つベートーベンの像。池田先生は「ベートーベンは、わが身を削って、音楽の宝石に変え、我ら人類に贈ってくれた」と 楽聖の記念館へ 1961年(昭和36年)10月19日、オーストリアを訪問していた池田先生は、著名な音楽家たちが眠る中央墓地を訪れた。 小説『新・人間革命』第5巻「歓喜」の章に、こうつづられている。 「山本伸一は、ベートーベンの墓碑の前にたたずみながら思った。 “わが学会のリーダーとして、万人の幸福と世界の平和を実現しなければならない自分の人生は、苦悩の連続であろう。しかし、私は、敢えて、その道を征こう。戸田先生の誉れある弟子なれば……”」 「伸一は、苦悩を突き抜けて歓喜へと至る、あのベートーベンの『第九』も、この仏法の大原理の一次元を、表現したものではないかと思えてならなかった」 20年後の81年(同56年)5月27日、先生はオーストリアのハイリゲンシュタットに立つベートーベンの記念館に足を運んだ。 1798年ごろから聴覚の異常を感じるようになったベートーベンは、主治医の勧めでハイリゲンシュタットで生活を始めた。聴覚を奪われた彼は、自ら命を絶つことを考え、遺書を残すまでに追い込まれた。 だが、自らの運命に抗い続けた。ハイリゲンシュタットで、楽聖は数々の名曲を生み出す。 先生は、記念館の管理者の案内で、手紙や肖像画、愛用したといわれるピアノなどを見学。室内には、ベートーベンの「チェロ・ソナタ第3番」が流れていた。「いい音楽だね」と語ると、譜面の前で足を止めた。 その時、管理者がアルバムを手に、先生のもとに寄ってきた。一筆を求めると、先生は快く応じ、こうサインした。 「正義/青年時代に憧れの/大作曲家の家に来たる/ベートーベンと/常に生き語りし想い出を/思い出しながら/しばし、この地にたたずむ」 先生が冒頭に記したのは、「正義」の二字だった。当時、宗門の悪侶らが学会批判を繰り返していた。広布破壊の謀略の嵐が吹き荒れる中で、先生は「正義」としたためたのである。 後に、記念館訪問を振り返り、先生はつづった。 「彼の音楽は、世界の民衆の心を感動で征服しつつ、勝利、勝利の行進を続けている」 「『一人の人間における人間革命の波動は、これほど世界を変えるのだ。よし! 彼は音楽で、我は我の道で!』。〈我が青春の誓い〉と永遠に結ばれた街。それがウィーンなのである」  ハイリゲンシュタットにあるベートーベンの記念館を訪れ、楽聖の生涯に思いを巡らせた(1981年5月27日) 草の根の運動 ベートーベンの「第九」が完成し、初演が行われたのは1824年。明年は200周年の佳節を迎える。 「歓喜の歌」の原詩は、シラーの「歓喜に寄す」である。詩は、シラーと彼の友人ケルナーとの交流の中で生まれた。歓喜の力と徳をたたえ、それは人間を高貴たらしめることをうたった。 ベートーベンは、「歓喜に寄す」に感動し、22歳のころには、詩に曲をつけようとしている。だが、詩とメロディーが結びつき、実際に交響曲が完成するまでには、30年余の歳月を要した。 日本で初めて「第九」が演奏された地は徳島。第1次世界大戦の渦中の1918年6月1日、徳島・板東俘虜収容所に収容されていたドイツ兵捕虜が演奏した。 94年(平成6年)の秋、徳島の同志は「歓喜の歌」合唱運動を展開。約3万5000人の同志が参加した。 ある地区では、鳴門市ドイツ館前で「歓喜の歌」を合唱。友人を交えて、ドイツ語と日本語で歌った。大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館の関係者は、「民衆レベルで日本とドイツ両国を結ぶ催し」と絶賛した。 同年12月4日、合唱運動の掉尾を飾る「歓喜の歌」大勝利合唱祭が、徳島文化会館で行われた。 合唱祭に出席した池田先生は友をたたえた。 「地区を中心に繰り広げられた『歓喜の歌』の合唱運動は、地域に開かれた“草の根の大文化運動”である。皆さまの見事な健闘を心からたたえたい。まさに『正義の四国』から『歓喜の歌』が新世紀へと響きわたったのである」 九州では同年11月23日、5万人の青年の「第九」の合唱が福岡ドーム(当時)に轟いた。2001年(同13年)12月2日には、マリンメッセ福岡と九州の116会場、東京の学会本部を中継で結び、10万人の青年による「歓喜の歌」の合唱が行われた。 宗門は“「歓喜の歌」をドイツ語で歌うことは「外道礼讃」”などと、時代錯誤の難癖をつけ、池田先生と学会を批判していた。 「第九」は、人類の融和と勝利の象徴として、人種や民族、宗教などの差異を超え、世界で歌われてきた。学会の諸行事で響き渡った「歓喜の歌」は、偏狭な宗門に対する、「人間のための宗教」の勝利宣言となったのである。 ベートーベンの言葉にこうある。 「芸術はわれわれに立ちどまってはならないと命じているのだ」(津守健二著『ベートーヴェンの言葉』朝日新聞社) さあ、「世界青年学会 開幕の年」へ! 喜び勇んで、わが使命の道を進もう。心で師匠と対話しながら――。  徳島の「『歓喜の歌』大勝利合唱祭」(1994年12月4日、徳島文化会館で)。池田先生は「徳島の 広宣流布を 開きゆけ 歓喜と同志は 世界一かと」などと詠んだ  創価大学の第9回「第九」演奏会で、池田先生ご夫妻(中央)が出演者に拍手を送る(1999年12月、創大池田記念講堂で) |