| 釈尊⑫ 25年5月6日 |

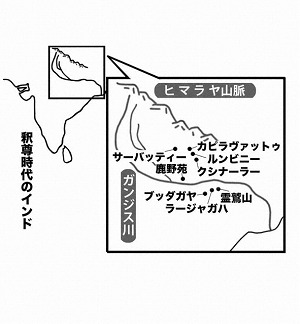

| 最後の旅へ出発する 黄金の慈悲の大道 釈尊の最晩年の歩みは、「大般涅槃経」に説かれる。「大いなる涅槃」を意味する同経の内容は、パーリ語や梵語(サンスクリット)のほか、「遊行経」などの漢訳として伝えられている。 「涅槃」、すなわち入滅を迎えるその時まで、各地を遊行して法を説き、民衆救済の実践を貫いたのが、偉大なる正覚者の生涯であった。 同経は、ラージャガハ(王舎城)の郊外にあった霊鷲山(ギッジャクータ)に、釈尊が滞在していた場面から始まる。山頂の岩の形状が鷲に見えた、また鷲が多くいたことから、そう呼ばれるこの山には、釈尊がたびたび多くの弟子を伴って登ったことが伝わる。 釈尊が最後の旅へと出発する前、マガダ(摩訶陀)国王のアジャータサットゥ(阿闍世)の臣下が霊鷲山を訪れ、他国を侵略することについて釈尊に意見を求めたことが経典に記されている。覇権を狙う大国の台頭。社会変動のただ中にあって、浮沈する世相を見つめる釈尊は、何を思っていただろうか。 霊鷲山に立った釈尊は、ついに若き弟子アーナンダ(阿難)に出発を告げた。 「仏陀」の章では、釈尊の“最後の伝道”をこう描き始める。 ――「さあ、行こう!」 釈尊は、弘教の旅に出ることを呼びかけた。 すでに年齢は80歳に達していた。多くの弟子たちは驚きもした。師の体を気遣い、止めねばならないと思った者もいた。しかし、弘通に生き抜く師の厳たる心を知ると、誰も、それを口に出すことはできなかった。 釈尊の足取りは、おぼつかなかった。ボロ布をまとい、ゆっくりと歩みを運んでいった。財宝もなかった。世上の地位も、権力もなかった。人目には貧しい一老人にすぎなかった。 確かに、釈尊の肉体は、たそがれの時を迎えていた。しかし、精神は常に旭日の輝きを放っていた。一足一足の歩みは、黄金の慈悲の大道となって広がっていった―― 釈尊は弟子を連れ、霊鷲山から北上するように各地を巡り、人々と語り、法を説いて歩いた。 そして、ガンジス川のほとり、船着き場となっていたパータリ村に到着した。ここは、後の時代にインド世界の中心都市として繁栄していく。この頃はマガダ国の領土の辺境にあり、城壁が築き始められていた様子が仏伝にある。 「仏陀」の章には、このガンジス川の渡し場で、出会いを結んだ多くの人々が惜別の涙をもって釈尊を見送ったとつづられている。 船で渡河した先はヴァッジ(跋耆)国である。同国の商業都市ヴェーサーリー(毘舎離)に到着した釈尊は、郊外の園林で、一人の遊女のために教えを説いたとされる。大いに歓喜した彼女は、釈尊を食事に招待すると申し出た。  死にひんする大病 奥義や秘伝などはない” この遊女と釈尊とのやりとりがあった後、貴族の子息たちが釈尊のいる園林にやって来たことを仏伝は記す。 釈尊が、子息たちの求めに応じて法を説くと、感激した彼らは釈尊を食事に招待したいと申し出た。しかし釈尊は、遊女との先約を重んじたために断った。そこには、身分や性別、貧富の差別なく平等に法を説く、釈尊の慈愛のまなざしをうかがえよう。まさに「どんな人に対しても、同じ人間として接した」(「仏陀」の章)のだ。 仏典ではこの後、釈尊と、随従するアーナンダの二人が他の弟子たちと別れ、ヴェーサーリー近郊の竹林村にて雨期の定住(雨安居)に入ったと記す。熱帯の海上を吹き抜ける季節風の影響で降雨量が増す雨期は、河川の氾濫や衛生環境の悪化などにより、移動は困難になる。 この時、釈尊に恐ろしい病が生じ、死ぬほどの激痛が起きたという。しかし釈尊は、“弟子に別れを告げず、このまま入滅するわけにはいかない。苦痛に耐え、寿命をとどめよう”と決意し、力を振り絞り、この大病を乗り越えた。 「仏陀」の章には、釈尊が病魔を退けた後、ほっとして愁眉を開いたアーナンダが「世尊は最後の大法を説かれない限り、亡くなるはずはないと確信できました」と喜ぶ場面がある。 ――釈尊は静かに言った。 「アーナンダよ。何を期待しているのだ。私は皆に分け隔てなく、一切の法を説いてきた。まことの仏陀の教えというのは、奥義や秘伝などといって握り拳のなかに何かを隠しておくようなことはないのだ。全部、教えてあるではないか」 当時のバラモンたちは、大切なものを握り拳に隠すように、奥義は明らかにせず、死の直前に、気に入った弟子にだけ教えるのが常であった。 しかし、釈尊は、そうした考えにとらわれていたアーナンダの心を打ち砕くように、万人に対して、真実の法を説いてきたことを宣言したのであった。 この話は、本来、仏法には、そうした特別な法の伝授などないことを明確に物語っている―― 池田先生は「すべての法が説かれた以上、あとは、その実践しかない。行動しかない。また、それが弟子の戦いである」とつづる。 この折、釈尊は、自らの体は老衰して、あたかも古びた車が革ひもの助けによって、やっと動いているようなものだと告げた。 いよいよ師匠の“最期の時”が近づいてきている。随従の弟子は、それを感じ取っていただろう。あるいは師の亡き後を思い、涙を拭っていたかもしれない。 釈尊は弟子を鼓舞するかのように、言葉を続けた。 「アーナンダよ、強く生きよ。強くなるんだ。自分が弱ければ、どうして幸福になれようか。悩める人を救っていけようか……」 [VIEW POINT]霊鷲山 日蓮大聖人が諸御抄で言及される「霊山」とは「霊鷲山」の略です。この山は釈尊在世の時代、マガダ国の首都ラージャガハ(現在のラージギル)の東にあり、法華経などの仏典では釈尊が説法した場所として登場します。麓には、うっそうとした森林。山道を登れば、武骨な岩肌に灌木。弟子が過ごしたであろう洞窟が今も残ります。小高い頂に集まった弟子たちは、釈尊を囲んで教えに耳を傾け、語り合いながら、伝道を誓い合っていたのかもしれません。 「御義口伝」には「霊山の一会、儼然としていまだ散らず」(新1054・全757)と。地涌の使命を自覚して立ち上がった創価の同志が、励まし合い、あの地この地で仏法を語り広げる尊き姿は、さながら釈尊が霊鷲山で法華経を説いた会座が、いまなお厳然として散らず、永遠に常住している姿そのものといえるでしょう。 池田先生は、「我らは、久遠元初より、そして未来永遠に、『妙法流布』の大誓願で結ばれている。常に我らの生命は一体であり、不二なのである」とつづりました。永遠に、広宣流布の師と共に! 同志と共に!――この誓いに生き抜く人の胸中に、久遠の仏の生命は脈動するのです。  |