| 釈尊⑩ 25年3月11日 |

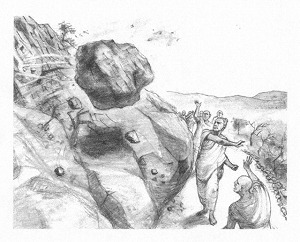

| 執念深い卑劣な企て 岩を落とし、酔象に襲わせる 釈尊の弟子であるデーヴァダッタ(提婆達多)が釈尊を悩ませたことは、古い時代の仏典にも記されている。 “自らが新しい仏陀となって人々の尊敬を集めたい”と欲したデーヴァダッタは、高齢の釈尊に対して引退と、教団の統率権を譲ることを迫った。 しかし、釈尊に要求を退けられ、人々の面前で厳しく叱責された彼は、あろうことか師に恨みを抱き、亡き者にしようとたくらむようになる。 彼はまず、親交のあった大国・マガダ(摩訶陀)の王子・アジャータサットゥ(阿闍世)に、非道な手段で王座を手に入れるよう唆した。やがて、王になったアジャータサットゥを後ろ盾として、彼は釈尊殺害の謀略に手を染めていく。 ある時、王の臣下が刺客として釈尊に差し向けられた。ところが刺客たちは、いざ釈尊の前に立つと、身がすくんでしまう。釈尊が「恐れることはない」と言うと、彼らは武器を投げ捨てて、釈尊に帰依してしまったと仏伝にはある。 デーヴァダッタは卑劣であり、執念深かった。 マガダ国の首都・ラージャガハ(王舎城)の郊外に霊鷲山があった。その山道を釈尊が歩いていたところを狙って、彼は山上から大きな岩を落としたのだ。危うく釈尊は難を逃れるが、岩の破片によって、釈尊の足の指が傷つけられ、出血してしまう。 さらにデーヴァダッタは、ラージャガハの町中を歩いていた釈尊に、酒に酔った象を放った。興奮して突進する象だったが、釈尊の前まで来ると急におとなしくなったという。 釈尊殺害の企ては、ことごとく失敗した。暴力は通用しなかったのだ。 頭を抱えて思案したデーヴァダッタは、今度は釈尊の殺害ではなく、教団を分裂させて、混乱に陥れるという謀略を巡らせた。 彼が考えついたのが、新しい五つの戒律(五事)を提案することだった。それは、釈尊の教団にあった従来の戒律よりも、厳しいものであった。 ――当時のインドでは、苦行など禁欲主義を尊ぶ伝統があり、修行者には厳格な生活の規律が重んじられていたが、それは釈尊の考えとは相反していた。 もちろん釈尊の教団にも戒律はあったが、それは教団の修行生活を維持するためである。人間を縛りつけるような絶対的なものではなかった。 釈尊の教えの根本は、何ものにも紛動されない自分をつくることであり、戒律はあくまでも、それを助けるものにすぎない。仏教の精神は、外からの強制による「他律」ではなく、「自律」にこそあるからだ―― 釈尊への醜い嫉妬と憎悪の怨念に突き動かされていた、デーヴァダッタ。ある日、仲間を引き連れて釈尊のもとへ向かうと、彼は釈尊に合掌して、教団に、自らが考えた「五事」を提言した。  破和合僧の大罪 純粋な修行者を装う手口 「五事」の内容は仏典によっても違いはあるが、修行者の順守事項として、「人里離れた所に住むこと」「托鉢のみで生活し、供養招待を受けないこと」「糞掃衣(汚い布で作った法衣)のみを着て、衣の布施を受けないこと」「樹下でのみ生活し、屋内に入らないこと」「魚肉、鳥獣類を食べないこと」などという内容が見られる。必要以上に修行生活を厳しく規定するものといえた。 釈尊は言下にこれを退けるが、仏典では、デーヴァダッタが「歓喜踊躍して去った」と記す。純粋で厳格な修行者を装っていた彼は、苦行を尊ぶ世間の風潮に乗じ、釈尊を糾弾する口実を得たことに狂喜したのだろう。 デーヴァダッタは仲間を連れてラージャガハの町に入ると、“釈尊は堕落した”と吹聴して回った。さらに、修行者たちが集まる場でも、同様に喧伝した。 釈尊の弟子となって日が浅い者たちの中には、もっともらしい彼の主張に魅せられ、同調して、釈尊に反目する者も出たという。やがて、たぶらかした500人の修行者たちとともに、デーヴァダッタはガヤーシーサ(象頭山)に去った。 釈尊の弟子の双璧とされたサーリプッタ(舎利弗)とモッガラーナ(目連)は、釈尊にこのことを報告し、釈尊の指示でデーヴァダッタを追ってガヤーシーサを登った。やって来た二人の姿を見て、デーヴァダッタはこう言ったという。 「ほら、見てみなさい。瞿曇(=釈尊)の最高の弟子である舎利弗と目連でさえ、私の教えを求めて、喜んでやって来たではないか。これで、私の教えが、どれほどすばらしいか、よくわかったであろう」(「仏陀」の章) デーヴァダッタは従ってきた修行者たちを前に、得意になって説法した。しばらくすると、疲れ果てた彼は休息を取り、やがて眠ってしまった。「仏陀」の章はこう描く。 ――いよいよ反撃の好機は到来した。 サーリプッタとモッガラーナは、必要以上に厳格な五つの戒律を守ることは本来の仏陀の道ではなく、デーヴァダッタによる教団分裂の謀略であると語り、釈尊の教えの正義を叫んだ。さらに、和合僧を破らんとする彼の反逆を暴いた―― 釈尊の真意を知った500人の修行者たちは、釈尊のもとに帰っていった。 目覚めたデーヴァダッタは、そのことを聞いて狂乱せんばかりに憤った。ある仏典では、彼は悲憤のあまり熱血を吐いて、落命したと結んでいる。教団の分裂を企てた破和合僧の大罪により、無間地獄に堕ちたともされる。 ――彼に唆されて釈尊に敵対し、父王を死に至らしめたアジャータサットゥは、後に自らの罪を悔いて釈尊に帰依したという。釈尊滅後は仏典結集に協力するなど、仏法の興隆に尽くしたことが伝わる―― 釈尊の教団は、一つの大きな危機を乗り越えたのだ。(続く) [VIEW POINT]報恩の道 日蓮大聖人は「開目抄」など御書の随所で、恩を知り、恩に報いていくことが仏法者のあるべき姿であると仰せです。そして、恩知らずの輩を「不知恩の畜生」(新75・全204)と厳しく糾弾されました。 釈尊に敵対し、破和合僧の大罪を犯した反逆者・デーヴァダッタ(提婆達多)。ある仏典では、最後は地獄に堕ちたと峻厳に記しています。一方で、後世、仏教を求めてインドを訪れた5世紀の法顕と7世紀の玄奘という2人の中国僧は、デーヴァダッタの流れをくむ修行者の集団に出会ったことを残しています。釈尊滅後もなお、それは途絶えていなかったのでしょう。 小説『新・人間革命』「仏陀」の章には、「悪と徹底抗戦する心が定まらなければ、悪人に付け入る隙を与え、正義も破られてしまう」とあります。 自らが恩に報いるだけでなく、不知恩の輩とは徹底的に戦い抜き、退けていく。恩を尊ぶ社会を築くことは、結果的に、民衆の境涯を高めていくことにもなります。 師匠への感謝を胸に、師弟共戦の道を貫く。弟子として勝利の実証を示し、師の正義を宣揚し続ける――。日々の学会活動の中にこそ、最高の報恩の生き方は脈打っているのです。  |