| 釈尊⑨ 25年2月4日 |

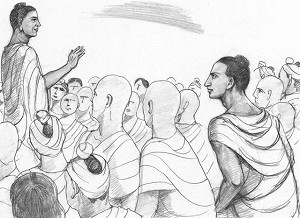

| 弟子の反逆 自らの欲望に食い破られて 菩提樹の下で大悟を得た釈尊は、弘教の人生を歩むようになる。 市井に飛び込み、民衆と語らい、悩める人々を励ました。時に権力者や他の宗教者とも対話した。卑劣な迫害も受けた。それでも、一切衆生を救わんとする誓いの火が、この偉大なる覚者の胸中から消えることはなかった。 やがて師・釈尊を慕う仏弟子の集まり、すなわちサンガが各地で形成されていくが、大きな試練に直面することになる。弟子の裏切りによる、教団分裂の危機である。 大恩ある師に弓を引いた弟子。その男の名は、デーヴァダッタ(提婆達多)。釈尊が、故郷のカピラヴァットゥ(迦毘羅衛国)で伝道した際に、アーナンダ(阿難)ら釈迦族の青年たちが帰依した。その中に、彼もいた。 アーナンダの兄弟ともいわれ、若い頃は志高く修行に励んでいたと伝わる。智慧第一とされた「十大弟子」のサーリプッタ(舎利弗)さえも、デーヴァダッタを「大威力あり」と、たたえていたと仏典は記す。見識も抜きんでていた。 ――釈尊に強い憧れを抱いていたデーヴァダッタは、次第に頭角を現し、周囲から智者としてあがめられるようになる。しかし壮年期に入ると、世評の風が彼の名聞名利の心をあおっていった。 “俺も釈尊のように、仏陀として尊敬されたい” 彼は、自らを釈尊の第一の弟子であるかのように吹聴するようになり、自分も覚りを得た仏陀で、最も厳格な修行者であるかのように振る舞った。 一方で、自分の後ろ盾となる権力者も求めた。彼が目をつけたのが、マガダ(摩訶陀)国の王子・アジャータサットゥ(阿闍世)であった―― 仏伝によれば、釈尊が他国へ伝道の旅に出ていた間に、デーヴァダッタは王子に近づき、取り入ったとされる。彼は、大国の王子の庇護を手にした。 王子は、500台もの車に積んだ供養や、500の釜に入った飲食を、朝に夕にデーヴァダッタのもとへ届けた。そんな彼を羨望する者も、釈尊の弟子の中にはいたようだ。 膨大な供養をむさぼるうち、デーヴァダッタの心は欲望に狂わされていったに違いない。彼はやがて、師・釈尊に代わり、自らが教団の統率者になろうとたくらむようになる。 この頃、70歳を過ぎていたとされる釈尊は、堕落した弟子が道を踏み外し、失墜していく姿に、どれほど心を痛めただろうか。 ――釈尊は、デーヴァダッタの野望を見破っていた。しかし、釈尊が善導しようとしても、彼は聞く耳を持たなかった。もし、厳しくその姿勢を正そうとすれば、彼は反逆するに違いないと、釈尊は深く思った―― しばらくした頃。釈尊が大勢の人々の前で説法中に、ある出来事が起こった。  人のつばきを食うもの 胸に刺さる厳しい師の弾呵 説法の場でデーヴァダッタは、おもむろに座を立ち、釈尊の前に進み出て合掌すると、こう話し始めた。 「今や世尊は、お年を召されました。お体も衰えておられます。ご無理をなさってはいけません。速やかに閑居され、悠々自適の生活に入られてはどうかと思います。そして、あとのことは、この私にお任せください」(「仏陀」の章) 師を気遣うように見せかけてはいたが、引退と教団の統率権を譲るように迫ったのだ。釈尊は退けたが、彼は執拗に、同じ要求を繰り返した。 「仏陀」の章には、“デーヴァダッタの一念の狂いを正しておかなければならない”と考えた釈尊が、彼を厳しく弾呵する場面が描かれている。 「もう、やめなさい! お前の魂胆は見え透いている。私は、あの舎利弗や目連にも、教団の指導を任せないのだ。それが、どうして、お前のような、人のつばきを食うものに、教団の指導を任せることができようか!」(同) ――「人のつばき(唾)を食う」とは、デーヴァダッタがアジャータサットゥの庇護に甘え、私利私欲をむさぼってきたことを示す。その言葉は、デーヴァダッタの胸に突き刺さった。彼の心に激痛が走り、憤怒が噴き上げた―― デーヴァダッタは大勢の人々の面前で、サーリプッタやモッガラーナ(目連)と比べられ、劣っていると言われた。そして、侮蔑の言葉で、痛烈に叱責されたのだ。その場を憤然として去った彼だったが、虚栄にまみれた彼の自尊心は、いたく傷ついただろう。 ――釈尊は、去って行くデーヴァダッタの姿を見て思った。 “彼は反逆するに違いない。しかし、それによって、純粋な弟子が信仰の道を踏み外したり、何も知らない民衆が惑わされたりするようなことがあってはならない” つらい決断だったが、釈尊はデーヴァダッタと戦う心を固めた―― この折、教団の長老となっていたサーリプッタが、街の人々に、デーヴァダッタの不正行為に注意するよう触れ回ったともされる。 ともあれ、デーヴァダッタは師・釈尊を恨み、釈尊を追い落とすために、さまざまな策略を弄するようになる。 彼はまず、アジャータサットゥを訪ねると、父王・ビンビサーラ(頻婆娑羅)を殺害して王位を奪うよう唆し、自らも釈尊を殺して新たな仏陀になるという、恐ろしい謀略を明かした。利害が一致した非道の結託である。 やがて、王子は王位を手にした。父王を幽閉して餓死させたとも、父王がクーデターを察知して自ら王子に位を譲ったともいわれる。いずれにせよ、デーヴァダッタは“大国の王”という強大な後ろ盾を得たのだ。彼の釈尊殺害の謀略は、アジャータサットゥの権勢をかさに着て、本格化していく……。(続く) [VIEW POINT] 仏の慈悲 「開目抄」には、私欲に溺れる提婆達多(デーヴァダッタ)に対して、釈尊が「汝愚人、人の唾を食らう」(新76・全205)と、痛烈に呵責したことが記されています。続く御文には、師を逆恨みした提婆達多が、釈尊の「大怨敵」(新77・全205)になることを誓ったともあります。 池田先生は、このことについて、スピーチで語りました。「釈尊の言葉は厳しかった。激しかった。容赦なかった。多くの仏弟子たちの面前で、遠慮なく、提婆達多を叱責した」「それは、ある意味で、仏が発したとは思えないほど痛烈な言葉であった」 なぜ、釈尊はそれほどまで提婆達多に厳しかったのか。先生は、仏典が示す“仏は多くの人を救うために言い切っていく。それは全て慈悲の心から生じる”との釈尊の言葉を引きつつ、こう教えています。「正法を守るため、民衆を守るために、激烈なまでに叫び、断固として言い切っていく――それが仏法者の精神である」と。 広布を阻む魔軍とは、徹底して戦う。妥協なく正義を師子吼し抜く。仏が魔性を攻め抜く“厳しさ”は、いわば、悪の根を断ち切って、一切衆生を守り、救わねばならないという“大慈悲”と表裏一体なのです。 |