| 釈尊⑧ 25年1月7日 |

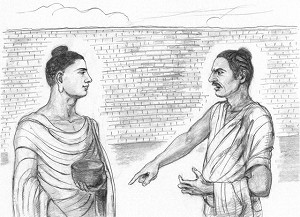

| 多彩な人々の帰依 都市を舞台に広がる教え ヒマラヤ山麓の豊かな水源から生まれた、幾筋もの大河。その一つが、ガンジス川(恒河)である。 釈尊の時代よりはるか昔、ガンジス川流域に国々が形成され、覇権を争うようになった。 やがて、その中流域で、マガダ(摩訶陀)国やコーサラ(拘薩羅)国といった大国が台頭していく。 釈尊が活躍した頃のインドは、それまでの群小国家から、広範囲の諸都市を合わせた大国家への移行期であったと考えられている。 新興の都市では、旧来のバラモン階級ではなく、武士や王族、商業者が実権を手にした。 釈尊の教えは主に、政治・経済の中心地として栄えゆく都市を舞台に広がっていったとされる。新しい時代の担い手は、新しい思想を求めた。 初期仏典の中には、都市の様相を描写するものもある。例えば、「繁栄した」「広大な」「人々で混み合った」といった語がそれである。 そうした都市のにぎわいについて、街中には、象や馬の鳴き声、太鼓や銅鑼の響き、歌声など、雑多な音が常に満ちていたと示す仏典もある。 当時の職業についても、仏典には、さまざまに示される。 衣食に携わる商業者や、陶器商、生花店などから、宝石細工人や皮革工といった職人、さらに、医師や船乗りから、舞踊家や料理人、コメディアンまで、実に多彩である。 釈尊に帰依した人々の中には、出家者として仏道修行に専心する者もいれば、日々の現実生活のうちに教えを実践する在家の人々も多かったに違いない。 都市の発展と軌を一にするように拡大する釈尊の教団だったが、周囲には、釈尊をねたむ者もいただろう。「仏陀」の章には、こうある。 ――バラモンや新思想を唱える六師外道たちの心中には、釈尊への嫉妬と憎悪が渦巻いていた。排斥するための謀略が練られ、釈尊の迫害の人生が始まる。 祇園精舎が寄進された時には、外道たちが国王に「あの男は人びとを惑わす危険人物です」などと讒訴したこともあった―― 正義の人をおとしめる卑劣な手口は、いつの時代も不変なのだろう。 ――釈尊が托鉢のためにサーバッティー(舎衛城)を訪れた際、一人のバラモンが、ののしり声を上げた。「止まれ、偽の修行者! 賤しいやつ! お前など、ここに来るな」 釈尊は悠然として切り返した。「賤しいとはどういうことか。何によって人は賤しくなるか」 バラモンという座に安住し、人を見下すことへの、本質的な問いであった―― 答えに窮して当惑するバラモンに対して、釈尊は生命の因果の理法を説き、言った。 「つまり、人間は生まれによって賤しくなるのではない。行為です。何をなすかによって、賤しくもなれば、尊くもなるのです」(「仏陀」の章)  外道の画策 信頼の絆を破壊する巧妙な罠 当時、バラモン教では、人間の貴賤は「生まれ」によって定まっており、バラモンの儀礼によってしか救われないと教えていた。釈尊は、そうした価値観を打ち破ったのだ。 「仏陀」の章は、こう記す。 「それは、過去に縛られて生きるのではなく、現在の行動、振る舞いをもって、未来を開いていくという、ヒューマニズムの哲学にほかならなかった」 感銘を受けたこのバラモンは、釈尊に帰依したとされる。 釈尊に対する数限りない嫌がらせや中傷の中でも、とりわけ大きな出来事として伝わるのが「九横の大難」といわれる、九つの法難である。 文献により若干の相違はあるが、このうち、サーバッティーの祇園精舎では女性を巡る二つのスキャンダル事件があったとされる。 ――その一つが「旃遮(チンチャー)女の謗」である。 たびたび精舎を訪れていた、旃遮という名の女性遍歴行者が、「私は釈尊の部屋に泊まった」「釈尊の子を身ごもった」と吹聴した。 彼女の腹が大きくなっていくのを見た人々の中には、釈尊に疑いの目を向ける者も出始めた。 ある日、大きく腹を膨らませた旃遮が、皆が集まる釈尊の説法の場で、「おなかの子どもは、あなたの子ではありませんか」と釈尊に詰め寄り、誰もが絶句した。 その時、吹いてきた強風で彼女の衣服があおられ、衣服の下に隠していた鉢が転げ落ちた―― それを見た一座に、爆笑が広がったと仏伝は記す。 ――もう一つの事件は、「孫陀利(スンダリー)の謗」といわれるものだ。 精舎に通ってくる孫陀利という女性が、釈尊と情を通じたと吹聴していく。 その彼女が突然、姿を消した。行方不明の訴えを受けた国王が捜査を命じると、精舎から彼女の遺体が発見された。 「釈尊の弟子たちが、師の悪行を隠そうとして殺したのだ!」 その讒言に多くの人々が同調し、釈尊の教団は非難を浴びた。しかし、後に真犯人が見つかり、釈尊たちの無実は明らかになる―― 釈尊をおとしめようと外道の者たちが画策した、卑劣な罠だったのだろう。 「仏陀」の章に「信仰によって結ばれた人間の絆は、利害によるものではなく、『信頼』を基本にした良心の結合である」とあるように、釈尊の教団は、まさに民衆救済に生き抜く師・釈尊への信頼で成立していたといえよう。 だからこそ、教団の破滅をもくろむ者たちは、師弟の絆を分断するために、“不信感を抱かせる”という離間策を巧妙に練ったのではないか。 ゆえなき誹謗。卑劣な妨害。幾度も直面する厳しい試練にも、釈尊と弟子たちは怯むことなく、伝道の歩みを続けた。 この中、教団を揺るがす重大な事件が起こる……。(続く) [VIEW POINT]九横の大難 釈尊在世中に起きた「九横の大難」については、日蓮大聖人も御書で言及されています。 とりわけ「法華行者逢難事」では、虚偽のねつ造に、故郷の一族の滅亡、反逆者らによる襲撃、衣食などの窮乏 ……釈尊が受けたといわれる数々の難を挙げつつ、末法に広宣流布の実践を貫く法華経の行者には、それよりもなお激しい大難があることを示し、弟子たちに覚悟の信心を促されました。 池田先生はかつて、釈尊をはじめ人類史に残るような偉人たちが、苛烈な迫害に遭ったにもかかわらず、後世、人々に仰がれる存在になった理由について、 「弟子たちが戦って戦って戦いぬいて、わが師匠を宣揚し続けていったからである」と語っています。 「牧口先生の弟子である戸田先生も、戦って戦いぬいて、師を宣揚した。戸田先生の弟子である私も、そうだ。これが本物の弟子である」と。 本物の弟子――それは役職や立場、過去の経歴などではなく、“師のために、今この瞬間を真剣に戦っているのかどうか”で決まります。 師が築いた創価の世界を守り、師の思想を全世界へ広げる。一人一人が「本物の弟子」の誇りで、苦難に怯まず、今こそ人間革命の挑戦を貫いていきましょう。 |