| 釈尊⑦ 24年12月3日 |

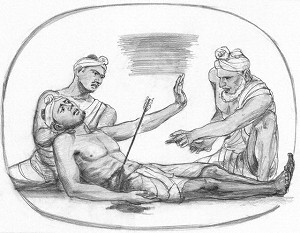

| 各地に布教の足跡が 歩み続ける。人と会うために 釈尊は、ひたすらに歩み続けた。人と会うため、法を説くために。 伝承では、ガンジス川の中流域の都市部や村落などに、布教の足跡を刻んだとされる。数十回、数百回と訪れた地域もあったであろう。 その歩みは、30歳あるいは35歳で成道してから、80歳で入滅するまで、実に半世紀に及ぶ。 倦むことなき弘通の生涯。しかし後世の私たちは、今それを編年史的に正確にたどることはできない。 経典は、仏陀の足跡の一つ一つを「如是我聞(このように私は聞いた)」「一時(ある時)」などとして記すのみだからである。 釈尊の教えを聞いて、国王や富豪から、思想家や庶民に至るまで、ありとあらゆる人々が帰依していった。 その中で教団(サンガ)が成立し、精舎という布教の拠点も各地にできた。 釈尊に学んだ弟子たちもまた、師と同じく弘教に歩いた。やがて釈尊の教えは、ガンジス川流域を超えて大きく広がっていく――。 前回(本紙11月17日付)までの出来事は、成道から数年のうちにあったことと考えられている。 当時のインドでは、四方を城壁で囲まれた古代都市が政治・経済の中心として興隆し、貨幣経済が発展して商業も盛んであったという。 いくつもの「大国」があったが、とりわけ、強大な政治的勢力となっていた国は、インドの東方から、ラージャガハ(王舎城)を首都とするマガダ(摩訶陀)国、ヴァッジ(跋耆)国、サーバッティー(舎衛城)を首都とするコーサラ(拘薩羅)国、さらに西方にヴァンサ(跋蹉)国、アヴァンティ(阿槃提)国となる。 鹿野苑から西方に向かうと、ガンジス川南岸にヴァンサ国の首都コーサンビー(憍賞弥)がある。ここにも精舎が造られ、釈尊が訪れたことが伝わる。国王も帰依したようだ。 ラージャガハからサーバッティーに向かう途中には、釈尊の故郷であるカピラヴァットゥ(迦毘羅城)があった。 仏陀の慈悲の足跡は、この地にも刻まれている。 その詳らかな内容は伝承によっても異なるが、「仏陀」の章には、「彼(=釈尊)は、故郷の迦毘羅城にも、何度となく立ち寄り、布教に励んだ。 誓い通り大悟を得て、仏陀となったわが子を迎えた父の浄飯王の喜びは、大きなものがあったにちがいない」とつづられている。 釈尊の教えを聞いて帰依した者は、父のスッドーダナ(浄飯王)や弟のナンダ(難陀)をはじめ、故郷の地でも数知れない。 このうち、後に釈尊の十大弟子として活躍することになるのが、息子のラーフラ(羅睺羅)に、アーナンダ(阿難)、アヌルッダ(阿那律)、ウパーリ(優波離)である。 また、後に釈尊に対して弓を引くことになるデーバダッタ(提婆達多)も、この地で釈尊の弟子になっている。  座談の達人 知恵を尽くし、自在に法を説く アーナンダやアヌルッダなどは良家の出自だったが、共に出家したウパーリは彼らに仕える理髪師の家系であった。 彼らの出家の場面について、ある仏伝では、ウパーリが良家の青年たちの後を追うようにして、一緒に釈尊のもとを訪ねたことを描く。 しかし、アーナンダたちは、あえて「ウパーリから先に出家を」と提案したという。 ウパーリを信仰の先輩として敬うことで、俗世の身分や立場にとらわれた自分たちの高慢さを、打ち破ろうとしたようだ。 ウパーリはその後、修行においては最も厳格に戒律を持つ特性を発揮する。 そして釈尊の十大弟子の一人として、持律第一といわれるまでになり、教団の枢要を担うことになる。 仏伝には他にも、十大弟子を中心に、多彩に活躍する弟子たちの姿が示されている。 「仏陀」の章は、釈尊が相手に即して、人情の機微を捉えながら、自由自在に法を説いたと記す。 ――サーバッティーで、わが子を失った悲嘆のあまり、「子を救う薬」を求める母親と出会った。釈尊は言った。「私がその薬をつくってあげよう。ケシの種をもらってきなさい。 ただし、“死人を出したことのない家”から、もらって来なければならない」 彼女は、町中の家々を必死に訪ね回るが、死人を出したことがない家など、ただの一軒もなかった。 ついに彼女は理解する。死別の悲哀を抱えていない人は誰一人としていない、自分だけではないのだ、と。 こうして彼女は釈尊の弟子となり、後に聖者の一人として仰がれるまでになる―― 通り一遍の励ましではない。そこには、“どうすれば、この母親を苦悩から救えるか”という、真剣な慈悲のまなざしがあったことだろう。 ――また釈尊は、「世界は無限か、有限か」など観念的な議論ばかりを好む弟子に対して、こう語ったという。 「ここに、毒矢で射られて苦しんでいる人がいるとしよう。その人は、矢を射た人間の素性が分からないうちは、矢を抜いて治療してはならないと周囲に言った。 さらに、矢の材質などを尋ねているうちに、ついに、その人は死んでしまった。 あなたの場合も、世界が無限か、有限か分からなければ修行に励まないと言っているうちに、何も会得せずに死んでしまうだろう」―― 苦しむ人を現実に救ってこそ仏法である。このように釈尊は、相手の苦悩や問題を直視しながら、友の心に最も響くように知恵を尽くし、時に巧みな譬喩を用いて、縦横無尽に語った。 一方通行ではなく、人々との自由な語らいの中で、法を説いていった。 「まさに、釈尊は座談の達人であったといってよい」(「仏陀」の章)とある通りだ。こうして布教は進み、釈尊の教団は一段と発展していく。(続く) [VIEW POINT]十大弟子 私たちが読誦する法華経方便品の冒頭には「告舎利弗」と、三昧(禅定)から起き上がった釈尊が法を説き始める場面があり、釈尊の十大弟子の一人であるサーリプッタ(舎利弗)の名前が登場します。 最も智慧に優れていたがゆえに「智慧第一」といわれました。 十大弟子には他にも、「神通第一」といわれたモッガラーナ(目連)や、「多聞第一」といわれたアーナンダ(阿難)、「説法第一」といわれたプンナ(富楼那)など、それぞれが自らの類いまれな資質を大いに生かして、布教に励んだと伝えられています。 弟子たちの中で、それぞれ「第一人者」とたたえられるほどの実力を、彼らが磨き上げることができたのはなぜか。 池田先生は、「それは、どこまでも師匠である釈尊を心から尊敬し、感謝を捧げ、師の教えどおりに実践し、師のもとで戦いぬく、喜びと誇りと責任感に満ちていたからである」と洞察しています。 広布の師匠と共に戦うから、無限に成長していける。使命の花を大きく開花させていくことができる――。 釈尊の弟子たちの活躍は、まさに師弟に生き抜く人生がいかに偉大であるかを、数千年の時を超えて、現代の私たちに物語っているのです。 |