| 釈尊⑥ 24年11月17日 |

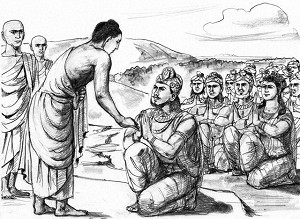

| ラージャガハでの布教 優秀な青年たちが次々に帰依 ウルヴェーラーで帰依した1000人余の弟子を連れた釈尊は、そこから50キロほど離れた大国マガダ(摩訶陀)の首都・ラージャガハ(王舎城)へと赴き、やがて、郊外の竹林園に到着した。 “仏陀となった釈尊が、多くの弟子を連れてやって来た” うわさは、たちまち都の人々の間に広がっただろう。青年・釈尊の弟子の中には、バラモンの権威と知られた高齢の三兄弟もいる。 人々は大いに驚き、釈尊に敬服して、次々と帰依していった。 風聞に伝え知った国王のビンビサーラ(頻婆娑羅)もまた、大勢の従者を伴って釈尊のもとを訪ねた。この出会いを誰よりも心待ちにしていたのが、王だった。 「仏陀」の章にはこうある。 ――王の心は躍った。かつて、釈尊と初めて会った日のことが、懐かしく思い返された。あの日以来、王は、釈尊が覚りを開いて、仏陀となることを楽しみにしてきた。 そして、その時には、喜んで帰依しようと決めていた―― 釈尊の説法を聞いたビンビサーラは、“若き日からの願いが全てかなった”と感嘆し、釈尊に対して「仏・法・僧」の三宝への帰依を誓い、在家信徒になった。 さらに王は、釈尊と弟子たちを自らの城に招き、供養の食事をささげた。 そして、都城から程よい距離にある竹林園を、釈尊たちが止住して雨期をしのぐ地として寄進したという。ここに精舎(僧院)が建ち、後に竹林精舎として知られていく。 この頃、ラージャガハには、「六師外道」の一人でもあるサンジャヤ(刪闍耶)という、一種の懐疑論を説く思想家がいた。 その弟子250人のうち、白眉と目されていたのが、サーリプッタ(舎利弗)とモッガラーナ(目連)の2人である。 後に釈尊の十大弟子の双柱となる彼らは、互いに切磋琢磨し合う親友であり、共に師・サンジャヤの教えには満足していなかったようだ。 ある時、サーリプッタが街を歩いていたところ、たたずまいの立派な仏道修行者を目にした。 引かれるものがあって思わず尋ねると、修行者は、釈尊の教えの一部を口にした。 ――聡明な彼は、そこから釈尊の人格と法の偉大さを実感し、それを友である目連にも伝えた。 目連も、同様に釈尊の人格と法の深遠さを理解した。 2人は、釈尊には会ったことさえなかったが、弟子になろうと思った―― そのことを打ち明けられたサンジャヤの他の弟子たちもまた、皆、2人と共に行動することを願い出た。 そこで、サーリプッタとモッガラーナは、サンジャヤの250人の弟子を連れて竹林園を訪ね、釈尊に帰依した。 2人は後に、釈尊の教団にあって、それぞれ智慧第一、神通第一とたたえられていく。 こうして、釈尊のもとに優秀な若者の帰依が相次ぐ中、王都には、不穏なうわさが広がり始めていた……。  教団への募る反感 弟子が師の真実を毅然と語る “ゴータマ(瞿曇)がやって来て、わが子や夫を奪い、家を断絶させてしまう”“すでにサンジャヤの弟子を全て誘い入れ、このうえ誰を誘うというのか” 仏伝は、街中の人々が釈尊の教団を非難し、道を歩く仏道修行者を見ては、憤りの言葉を投げつけたと記している。 弟子を奪われたとして釈尊を逆恨みする、バラモンたちの扇動もあったのかもしれない。 これに対して、「仏陀」の章で、釈尊はこう言い放っている。 「私は、正しい法をもって、皆を教化している。法という道理を説く智者を妬んでどうするのだ」 「皆も町に行って、こう言いなさい。『仏は法をもって誘っている。それを妬む者は誰なのか』と。そんな批判は、やがてすぐに消えていってしまうだろう」 仏伝が示す通り、釈尊に帰依する者たちは、皆、釈尊の教えと人格に共感して、自主的に仏道へと進んでいる。 募る反感を前に、悠然と振る舞う釈尊には、まさしく誠実に教えを弘めている確信と、真理によって立つ自信がみなぎっていたことだろう。 やがて、釈尊の弟子たちが師の言葉を毅然と語り広げる中、人々の非難の声はおのずとやんだという。 ラージャガハを中心とした釈尊の布教によって、多くの弟子が誕生したことが「摩訶僧祇律」には説かれている。 その中に、マハーカッサパ(摩訶迦葉)もいた。彼は、後に釈尊の十大弟子となって頭陀第一といわれ、修行法の模範を示すようになる。 また、時期は不明ながら、この地で帰依した人の中に、「須達長者」として知られる、コーサラ(拘薩羅)国の首都サーバッティー(舎衛城)の大富豪であるスダッタ(須達多)もいる。 スダッタについて、「たいそう慈悲深く、孤児などの貧しく孤独な人びとに、私財を投じて衣食を与えたところから、『給孤独長者』とも呼ばれている」(「仏陀」の章)とある。 商用で訪れたラージャガハで釈尊と出会い、帰依を誓った彼は、母国コーサラの人々にも釈尊の教えを伝えたいと願った。 そこで、国王の太子ジェータ(祇陀)が所有していた、サーバッティーに程近い園林(祇陀園)を、巨費を投じて太子から買い取り、釈尊の教団に寄進して精舎を建てたという。 これが有名な祇園精舎である。 マガダ国と比肩する大国コーサラの首都近郊に、新たな布教の拠点ができた。こうして、釈尊の教えはガンジス川を越えて、北方インドにも広がっていくことになる。 仏伝によれば、コーサラ国王のパセーナディ(波斯匿)も、後に釈尊に帰依したという。 インドには、祇園精舎の遺跡が現存する。釈尊在世から後の時代のものだが、今は歴史公園として整備され、訪れる人々に在りし日を伝えている。(続く) [VIEW POINT]精舎 インドには毎年、3カ月ほど雨期があります。釈尊や弟子たちは、危険の伴う雨期は遊行(遍歴修行)をやめ、1カ所に集まって修養に努めるのが習わしでした。 これを雨安居といい、竹林精舎や祇園精舎などの精舎をその拠点とすることもあったと伝わります。 仏伝には、釈尊在世中の雨安居の地がいくつか示されており、祇園精舎では、釈尊が比較的、多くの雨期を過ごしたようです。 雨期が過ぎれば、修行者たちはまた、各地へ遊行し布教に励みました。 こうした“修行の拠点”としての精舎の在り方は、現代での創価学会の会館や個人会場をほうふつとさせるでしょう。 池田先生は、学会の会館について、「広宣流布を推進する仏道実践者が、その弘教、精進の中心拠点として集い寄り、大聖人の仏法を探究するところ」であり、「そこから活力を得て、各地域社会に躍り出て、社会と民衆を蘇生させていく道場」 (小説『新・人間革命』第24巻「厳護」の章)と。 広布の拠点に集い、互いの健闘をたたえ、励まし合う。そこからまた、共に出発していく――。 日本中、世界中に広がっている私たちの身近な“拠点”こそ、人類を救済しゆく、希望の哲理の発信源なのです。 |