| 釈尊⑤ 24年10月13日 |

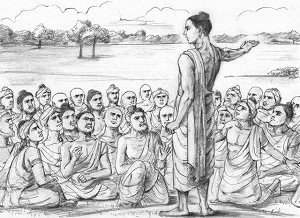

| 長者の息子の帰依 “一人”への慈愛が布教の原点 成道を遂げた釈尊が、5人の旧友に初説法をした地・鹿野苑(ミガダーヤ)は、大国ヴァーラーナシー(波羅奈)国の北東近郊にあった。 この国は水陸交通の要衝で、他国との交易によって栄えていたようだ。思想や文化の活発な交流もあったに違いない。 釈尊は、しばらくこの地方にとどまり、人々に法を説いていった。この頃、長者の息子ヤサ(耶舎)が釈尊に帰依したというエピソードが仏伝に残る。 富裕な家に生まれた青年ヤサは、多くの侍女にかしずかれ、豪勢な暮らしをしていた。 ところが、いつしか欲楽の日々にむなしさを覚えるようになり、思い詰め、やがて憂悶のうちに家を飛び出してしまう。 釈尊が鹿野苑で安らいでいたところ、ヤサが「ああ、心が苦しい。ああ、悩ましい……」と、うめくようにして近づいてきた。釈尊は声をかけた。 「ヤサよ、ここは苦しくない。ここは悩ましくない。こちらに来て座りなさい。私は、あなたのために法を説こう」 驚いたヤサは、履物を脱いで座った。「仏陀」の章は、こう描写する。 ――釈尊は、すぐには「生命の法」を説かず、まず人間の生き方について語り、欲望にとらわれる愚かさを教えた。 ヤサが穏やかな心を取り戻したことを見て取ると、釈尊は、彼が会得した法の一分を説いた。やがて、ヤサの胸に帰依の心が芽生えた―― 教えを聞いたヤサは、心が洗われたような気持ちになったのだろう。池田先生は「仏陀」の章で、「釈尊は、この時、憂いに沈んだ耶舎を、励まし、勇気づけることから始めている。 悩める人に、一個の人間として、いかなる言葉をかけるか――その慈愛のなかに、布教の原点があるといってよいだろう」と洞察する。 一方、ヤサがいなくなったことを知った長者の家は、大騒ぎだった。父である長者は息子を捜すため、使者を四方に走らせ、自らも捜し回った。 やがて鹿野苑で息子の足跡を見つけ、釈尊のもとにたどり着く。 ――釈尊の教えを聞いた長者は、感嘆し、自らも釈尊に帰依する心を起こした。しかし、家業を捨てるわけにはいかない。 長者は在家のままで仏道を歩むことにして、ヤサの出家を許した。その後、ヤサの母と妻も釈尊に会い、たちまちのうちに帰依した―― さらには、聡明と知られていたヤサが出家したことを知った友人たちも、次々と釈尊に帰依していき、いつしかその数は五十余人に上ったという。 「一人の発心は、一人にとどまらない。一波が十波、百波となって広がっていくように、そこに連なる幾多の人間へと波動していく」(「仏陀」の章) 今や鹿野苑には、釈尊を師とする60人の仏道修行者たちが集まっていた。ここに、最初期の仏教教団の誕生をみることができよう。  本格的な弘教の開始 人格の力で相手の心をつかむ しばらくしたころ、釈尊は弟子たちに向かって呼びかけた。 「さあ、弘教の旅に出よう! 人びとの幸福のため、世の平和のために、諸国を巡って、法を説くのだ」 「その弘法の旅は、二人で連れ立って行くのではなく、それぞれ、一人で行かねばならない。 そして、道理正しく、明瞭に法を説き、高潔な振る舞いを示しながら、布教にあたってほしい」(「仏陀」の章) 弟子の決意を促すかのような伝道の宣言である。かくて、「私もまた、ウルヴェーラーの村に赴こう。 法を説くために」と告げ、自らが成道した、かの地を目指し、釈尊も一人、弘教の歩みを本格的に開始した。 道中、ある森の中で釈尊が、たまたま出会った数人の若者たちに法を説いた話が仏伝に残る。 森で戯れていた若者たちは、一人を除いて夫婦だったが、未婚の一人が、連れてきた遊女にだまされて盗難に遭う。 逃げた遊女を皆で必死に捜しているうち、釈尊に出会ったのだ。 成り行きを聞いた釈尊は、「青年たちよ。遊女を尋ねることと、自己を尋ねることと、どちらが優れているか」と問いかけた。 若者たちは、凜然としたその言葉に、われを忘れて享楽を追い求めていた自らを、思わず恥じたに違いない。 「自己を尋ねることです」と答えた若者たちに、釈尊が法を説くと、彼らは皆、仏道を歩むことを志したという。 どのような相手とも、垣根なく対話する釈尊の姿が鮮やかに浮かぶ。 やがて、ウルヴェーラーにたどり着いた釈尊は、まず、著名な宗教家の3兄弟に法を説くことにした。 ウルヴェーラ・カッサパを長兄とする高齢の彼らは、バラモンの指導者で、それぞれ、500人、300人、200人の弟子がいたという。 ――釈尊は、当時の宗教界の権威に法論を挑んだのだ。 長兄カッサパは法論を通して釈尊の正しさに気づいたが、教えを受け入れようとはせず、自らの沽券に関わると思い、見下したような態度を取り続けた。 それでも釈尊は、礼を尽くし、確信を込めて、誠心誠意、法を説いた―― 釈尊の人格に傾倒していった長兄カッサパは、ついに釈尊へ帰依を願い出る。 「仏陀」の章には記されている。 「まさに人格の勝負であった。布教は単なる理論の闘争ではない。人格を通しての生命と生命の打ち合いである」 “弟子たちには自由に選ばせるように”との釈尊の言葉を受け、長兄カッサパが弟子たちに釈尊のことを伝えると、500人の弟子たちも皆、釈尊に帰依することを願い、バラモンの儀式の道具などを全て川に流した。 そのことを知った2人の弟もまた、それぞれの弟子たちと一緒に釈尊に帰依したため、釈尊は、一時に1000人余の弟子を抱えることとなった。(続く) [VIEW POINT]和合僧 もろもろの部派や伝承系統など多様に広がる仏教。共通するのは「三帰依」――「仏・法・僧」の「三宝」を尊ぶことです。 仏宝は教えを説いた仏、法宝は仏が説く教え、僧宝は教えを伝承し実践する教団のこと。 「僧」とは、「集団」などの意味を持つサンスクリット(古代インドの文語)の「サンガ」を音写したもので、「和合僧」とも訳されます。 覚りを得た釈尊を仏陀と仰ぎ、釈尊の教えを信受して、正しく実践する仏道修行者が現れると、ある時期から、そうした修行者の集いそのものも敬われるようになったとされます。 創価学会では、末法において日蓮仏法を実践する上から、仏宝は日蓮大聖人、法宝は「南無妙法蓮華経」、僧宝は創価学会としています。 大聖人は「日蓮が一門」(新1620・全1190等)や「我が一門」(新100・全222等)などと、繰り返し「一門」と述べられており、何より弟子の連帯を大切にされたお心を拝せます。 広布の前進には、障魔が必ず競い起こります。だからこそ、励まし、支え合う善知識の連帯が不可欠です。 御本仏の誓願に連なり、現実に広布を進めている創価の師弟の連帯こそ、仏意仏勅の「和合僧団」なのです。 |