| 釈尊① 24年6月1日 |

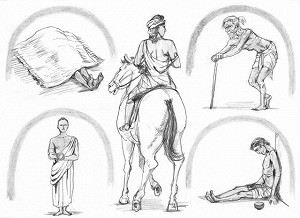

| 悠久なる大河も、源流の一滴から始まる――釈尊から法華経、日蓮大聖人、そして創価学会へと至る仏法の人間主義の系譜。 世界に広がる民衆仏法の源流をたどりたい。 ここでは、小説『新・人間革命』第3巻「仏陀」の章を中心に学びながら、釈尊の軌跡を追います。 仏教の創始者 釈迦族の国の王子として 中国や日本で用いられてきた、インドの古称である「月氏」。 日蓮大聖人は「諫暁八幡抄」で、「月は西より東に向かえり。月氏の仏法の東へ流るべき相なり。日は東より出ず。日本の仏法の月氏へかえるべき瑞相なり」(新747・全588) と仰せになり、末法の御本仏のお立場から、日蓮仏法が西還して、東洋、そして世界へ広宣流布しゆく御確信を示された。 1960年5月3日に第3代会長に就任した池田先生は、「東洋広布」「仏法西還」の実現を熱願した恩師・戸田先生の不二の弟子として、翌61年1月、アジアへの平和旅に出発する。 同月31日、インドの地に初めて降り立つ。 そして、2月4日、ブッダガヤを訪れた先生は、夕日に染まりゆく荘厳な情景を眺めながら、この地で成道し、慈悲と智慧の教えで人類を照らした聖者――釈尊の生涯に思いをはせた。 仏教の創始者である釈尊が活躍した年代は、はるか紀元前にまでさかのぼるため、現時点の研究段階では、歴史的に正確にたどることはできていない。 入滅年代についても、大聖人が御書で用いられている『周書異記』の紀元前949年説や、『春秋』の紀元前609年説など古くから諸説があり、 近代に入ると紀元前4、5世紀とする説も有力となってきているが、特定はされていない。 ただし、いずれの伝承にしても、釈尊が80歳で入滅したという点は一致している。 釈尊は、現在のインド北部とネパール南部が接する地域にあった釈迦(シャーキャ)族の小さな国で、王子として生を受けた。 姓は「ゴータマ」(漢訳では「瞿曇」)で、長じて覚りを得てからは、「目覚めた人」という意味の「ブッダ」を用いて「ゴータマ・ブッダ」と呼称され、 それが中国で「仏陀」「仏」と漢訳されていくことになる。 また、釈迦族出身の聖者(牟尼)という意味で、「シャーキャムニ」(釈迦牟尼)とも呼ばれ、その訳語が「釈尊」となった。 釈尊の父はスッドーダナ(浄飯王)で、母は王妃のマーヤー(摩耶)である。幼名は「シッダッタ」(悉達太子)と呼ばれたと伝わる。 王国の首都カピラヴァットゥ(迦毘羅城)から母が里帰りする途中で産気づき、ルンビニー(藍毘尼)という村で生まれた。 釈尊の産湯に使われたと伝えられるプスカリニ池は、今も残る。 釈尊は生後ほどなくして母を亡くしたため、叔母のマハーパジャーパティー(摩訶波闍波提)によって養育された。 ルンビニーの地には、紀元前249年にマウリヤ朝のアショーカ(阿育)王が建立した、釈尊生誕の地を示す石柱がある。 13世紀初頭に破壊された石柱が、再び、考古学的調査によって発見されたのは1896年のことである。  四門遊観 人間の根源的な苦悩の解決へ 釈迦族は小国であっても、自らを「太陽の末裔」と名乗る誇り高き一族であった。 その国の王子として育った釈尊は、裕福で安穏な生活を送り、父王からは文武両道にわたる十分な教育も受けていたという。 しかし、感受性の豊かな青年・釈尊の心は晴れることがなく、仏典によれば、人生に対する悩みを抱え続けていたようだ。 あるいは幼少期に母を亡くしたことも、彼を内省的、哲学的にさせる要因だったのかもしれない。 小説『新・人間革命』「仏陀」の章では、若き釈尊の思索をこう描く。 「“人間は、いかに若く、健康であっても、やがて老い、病み、死んでいく。これは、誰も免れることのできない定めだ” 彼(=釈尊)は、老・病・死を、自身のなかに見いだし、凝視していた。 “しかし、世間の人は、他人の老・病・死を見て、厭い、嘲っている。なぜなのだろう。愚かなことだ。 それは、決して、正しい人生の態度ではない”」 やがて釈尊は、老、病、死の問題の解決なくしては、人生の真の幸福はないと考えるようになる。 世継ぎとして王になり、武力主義の覇道の世界で生きるか。出家して聖者となり、精神の大道を開くか――。 釈尊の出家にまつわる話としてよく知られるのが、仏伝で示される「四門遊観」のエピソードだ。 城から外出しようとした釈尊が、東門から出ると老人の姿を見て、南門では病人を、西門では死人を見た。 ところが北門では出家した者が歩いているのを見て、その姿に心を打たれ、釈尊自らも出家を決意したというのである。 後代に追加された挿話といわれるが、この話が象徴するように、 まさに“生老病死”という人間の根源的苦悩の解決を求めるところに、やがて世界宗教となる偉大な仏教思想の出発点があったといえよう。 父王スッドーダナは、出家を願う釈尊を思いとどまらせようと、隣国から迎えたヤソーダラー(耶輸多羅)を釈尊の妃とし、二人には一子・ラーフラ(羅睺羅)も生まれる。 しかし、そうした何不自由ない日々にも、青年・釈尊の心が満たされることはなかった。 人間とは何か。人生とは何か。生きるとは、幸福とは――。真理の探究を渇望する釈尊は、ついに出家の意志を父王に打ち明ける。 驚き憤った父王は、翻意させようと画策したり、城から出ること自体を禁じたりした。 しかし釈尊は、厳重な警戒の網の目をかいくぐり、夜半に、一人の従者を伴って愛馬に乗り、王都を後にした。 この時、19歳とも、29歳ともいわれる。 馬上で満天の星を仰ぐ青年のその瞳は、どのような前途を映じていたのであろうか。(次回に続く) [VIEW POINT] 真の孝養 日蓮大聖人の門下である池上兄弟は、念仏の強信者だった父親から、法華経の信仰を捨てるように迫られます。 封建的な鎌倉時代。“親に従うことが、親孝行なのでは”と、兄弟は苦悩したに違いありません。 大聖人は、兄弟に宛てたお手紙(「兄弟抄」)の中で、釈尊が父・浄飯王の意に背いて出家した話を用いられ、 「一切はおやに随うべきにてこそ候えども、仏になる道は随わぬが孝養の本にて候か」(新1476・全1085)と仰せになりました。 「孝養」か「信仰」か、二者択一ではない。 自らが強盛に信心を貫き、父母をも最高の幸福である成仏へと導くことこそ、真の孝養なのである――。 兄弟は、求道心を一段と燃やしたことでしょう。 池田先生は教えています。 「信心をしている一人が、どこまでも家族を愛し、大切にしていくことです。 家族に希望の光を贈っていく光源へと、自分自身を磨き『人間革命』させていくことです。 自身が『一家の太陽』となることが、一家和楽を築いていく直道にほかならないのです」 信心で自らの境涯を開く。それが、父母や、縁する人々を幸福に導く一切の出発点です。  |