| 1990年(平成2年) 原点・求道の年㊦ 24年12月7日 |

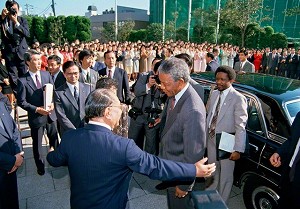

| 真実の正義は必ず証明される 9・21~22 韓国初訪問 「いつの日か貴国を訪問させていただくことは、少年の日からの私の夢でありました。その意味で、今日は、諸先生方の深く寛き友情の心に包まれて貴国との友好の『第一歩』を刻ませていただき、私にとって、感無量の日であります」 1990年(平成2年)9月22日、韓国のソウルで行われた東京富士美術館所蔵「西洋絵画名品展」韓国展の開幕式。同美術館の創立者である池田先生の声が響いた。前日の21日、韓国に第一歩を刻み、同志が涙で迎えた初訪問となった。 韓国の人々は、日本の軍国主義による植民地支配の苦渋を味わった。負の歴史は反日感情として深く刻まれ、1960年代には学会が反国家的、反民族的な団体という誤解や偏見が広がった。韓国国内での布教が禁止されるなど、激しい弾圧の嵐が吹き荒れた。 草創の友は先生の指導を胸に、社会貢献の活動に尽力。農村助け合い運動をはじめ、国土大清掃運動、災害時におけるボランティア活動などを展開した。 「良き市民」としての行動は、社会に少しずつ信頼を広げ、師の初訪韓が実現したのである。やがて国や行政機関からの顕彰が相次ぐように。 2度目の訪韓は98年(同10年)5月。韓国SGIの本部を初めて訪れた池田先生は、「21世紀の仏法ルネサンスは、韓国から始まっています」と語った。 先生は翌99年(同11年)も訪韓を果たした。2000年(同12年)、韓国SGIは政府から正式に法人認可を受けた。09年(同21年)、先生に韓国の国家勲章「花冠文化勲章」が贈られた。 一貫して、韓国を「文化大恩の国」とたたえた池田先生。日韓の友好を深く願う真心は今、韓国全土に信頼の花を大きく咲かせている。  初訪韓を果たした池田先生が「西洋絵画名品展」を鑑賞(1990年9月22日) 10・31 マンデラ氏と会談 27年半、1万日に及ぶ投獄に耐えた。獄中生活でも、全ての人種が平等に暮らす「虹の国」の実現という理想を、決して手放さなかった。 アパルトヘイト(人種隔離政策)の撤廃に尽くした南アフリカの人権の闘士ネルソン・マンデラ氏。その人が、池田先生に会うために、東京・信濃町の聖教新聞本社(当時)を訪れたのは、1990年(平成2年)10月31日。釈放から8カ月後のことである。 先生と共に500人の青年が歓迎した。氏が到着すると、創価大学の学生たちが「アマンドラ・ンガウェトゥ!(民衆に力を!)」と高らかに叫んだ。そして、同国の愛唱歌「ロリシャシャ・マンデラ」を大合唱。氏は満面の笑みを浮かべた。 先生は会見で、教育の交流や南アフリカの芸術家の民音招へい公演など、五つの項目を提案。会見を終え、移動する間も、先生は語りかけた。 「偉大な指導者には迫害はつきものです。これは歴史の常です。迫害を乗り切り、戦い勝ってこそ偉大なのです。これからも陰険な迫害は続くでしょう。しかし、真実の正義は、百年後、二百年後には必ず証明されるものです」 95年(同7年)7月、先生は南アフリカの大統領となった氏と再会。初会見の折に提案した五つの項目は、全て具体的な形となっていた。先生は後年、氏との出会いを述懐し、記している。 「人類はひとつの生命体である。ゆえに、世界のどこかで苦しんでいる人がいる限り、私達の真の幸福もない。人類はひとつである。ゆえに、私達は肩を組みたい。南アの人々と。世界の青年と。すべての抑圧された民衆と。そのスクラムに二十一世紀がある」  池田先生が青年たちと共に、南アフリカのマンデラ氏を歓迎(1990年10月31日) 12月 第2次宗門事件 1990年(平成2年)は、宗門にとって、大石寺開創700年という節目の年だった。学会としても奉祝すべく、池田先生が発願した、200カ寺の建立寄進計画を進めていた。 だが、僧俗差別の体質が染みついていた宗門は、陰険な謀略を企てる。学会組織の分断を画策した「創価学会分離作戦(C作戦)」である。 90年になると、宗門は学会員が支払う御開扉料(参拝料)や食事代などの登山費をはじめ、御本尊下付や塔婆・永代供養等の冥加料(布施)について、一方的に大幅な値上げを強行するなど、さらなる供養集めを図った。 同年11月の本部幹部会で、池田先生は、創立65周年に5万人、創立70周年に10万人でベートーベンの「第九」の合唱を提案。“ドイツ語でもやろう”と呼びかけた。すると翌12月、宗門は「第九」をドイツ語で歌うことは外道礼讃であり、謗法であると言いがかりをつけてきた。「第2次宗門事件」が表面化した瞬間だった。 さらに、12月27日に日蓮正宗宗規を改定し、池田先生の法華講総講頭を罷免。その間、学会は、僧俗差別や腐敗堕落した体質を改めるように要望し、対話を求めたが、宗門が応じることはなかった。 91年(同3年)11月28日、宗門は学会に「破門通告書」なる文書を送付し、学会と日蓮正宗が無関係であることを一方的に宣言。「破門通告書」は、広宣流布を実質的に進める創価学会から、宗門が自ら離反し、日蓮大聖人の精神から逸脱したことを示すものであった。 この11月28日は、「衣の権威」で学会を縛りつけ、広宣流布の障害となっていた宗門から名実ともに独立する「魂の独立記念日」となった。  1990年11月16日、池田先生が本部幹部会でスピーチ(東京戸田記念講堂で) ◆年表◆ 1990年 【1990年(平成2年)原点・求道の年㊦】 〈9月5日〉 第12回SGI総会(埼玉) 〈9月6日〉 ブラジル・サンパウロ美術館から「最高名誉評議会員」の称号を受ける(東京) 〈9月21日〉 韓国訪問(~22日) 東京富士美術館所蔵「西洋絵画名品展」韓国展の開幕式がソウルで行われ、「韓国は日本の文化の大恩人」と語る(22日) 〈10月2日〉 世界広布30周年記念勤行会(鹿児島) 〈10月31日〉 南アフリカのネルソン・マンデラ氏と初会談。氏は南アフリカの反アパルトヘイト運動(人種差別撤廃運動)の指導者であり、アフリカ民族会議の副議長。この年2月、27年半に及ぶ獄中闘争を経て出獄した。池田先生は南アフリカとの教育交流、民音による南アフリカの芸術家の招へい公演、仮称「反アパルトヘイト写真展」の開催など具体的な支援を提案。氏は会談の終わりに「私たちがきょう、ここで得た最大の“収穫”は、名誉会長の英知の言葉です」と語った(東京) 〈11月3日〉 中国の武漢大学から名誉教授の称号を受ける(創価大学) 〈11月15日〉 国連のデクエヤル事務総長と会見(東京) トルコのトルグト・オザル大統領と会見(東京) 〈11月16日〉 学会創立60周年の「11・18」を祝賀する第35回本部幹部会。ベートーベンの「歓喜の歌」を通し、いかなる苦悩も突き抜けて人生の勝利を勝ち開いていこうとスピーチ(東京) 〈11月17日〉 創価国際友好会館を初訪問し、世界広布30周年記念SGI勤行会に出席(東京) 〈11月18日〉 学会創立60周年記念大文化祭(神奈川) 〈12月13日〉 ノルウェー・オスロ国際平和研究所のスベレ・ルードガルド所長と会談(東京) 〈12月15日〉 医学者でカナダ・モントリオール大学副学長のルネ・シマー博士と対談(東京)。後に、生命倫理学者で同大教授のギー・ブルジョ博士が加わり、鼎談集『健康と人生――生老病死を語る』を発刊 〈12月18日〉 ハーバード大学名誉教授のジョン・モンゴメリー博士と会談(東京) ※この年、宗門の“法主”日顕らは、創価の師弟を分断し、学会員を檀徒化させる計画を立案。12月16日には、11月の第35回本部幹部会で池田先生がベートーベンの交響曲第9番「歓喜の歌」をドイツ語で合唱しようと提案したことを「外道礼讃」であるとするなど、荒唐無稽な「お尋ね」文書を学会に送付してきた。さらに28日、宗門は先生の法華講総講頭を一方的に罷免する通知書を送付。第2次宗門事件が起こる 〈社会の動き〉 3月、ソ連のゴルバチョフ最高会議議長が大統領に就任。5月、ワシントンで米ソ首脳会談。8月、イラクがクウェートに侵攻。9月、韓国と北朝鮮が分断後初の首相会談。10月、東西ドイツ統一。11月、天皇陛下即位の礼。長崎県の雲仙・普賢岳が噴火 |