| 1981年(昭和56年)㊤ 「青年の年」 23年12月06日 |

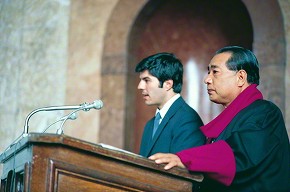

| “世界広布元年”の平和旅 池田先生の第3代会長就任60周年を記念して発刊された年譜『栄光の共戦譜』には、黄金の“師弟の足跡”がとどめられている。本連載では、年譜を1年ごとに追いながら、現在の広布の活動に通じる“学会の原点”を確認していく。第22回は、「青年の年」と銘打たれた1981年(昭和56年)の㊤を掲載する。 「5~7月」 ソ連・ヨーロッパ・北米 8カ国へ  池田先生を囲んでの信心懇談会(1981年5月、ドイツ・フランクフルトで) 池田先生は、1981年(昭和56年)を“世界広布元年”と定め、1月のアメリカ訪問を皮切りに、4度にわたる海外指導へと駆けた。 前年の80年(同55年)夏、ソ連で開催されたモスクワ五輪を西側諸国がボイコットし、東西分断の溝は深まっていた。 “さあ、世界の平和のために、走り続けよう!”――5月9日、先生は2カ月間に及ぶ、ソ連、ヨーロッパ、北米訪問へと出発した。 訪ソは74年(同49年)、75年(同50年)に続く3度目で、ソ連高等中等専門教育省とモスクワ大学の招聘によるものだった。富士鼓笛隊、創価大学銀嶺合唱団などの文化・学生団体を含め、約250人で訪問し、民間交流を図った。 13日の正午、モスクワ大学を訪れ、ログノフ総長と会談。夕刻には、同大学で「日ソ学生友好の夕べ」が行われ、富士鼓笛隊、銀嶺合唱団などが、友情のハーモニーを奏でた。 81年は、先生の初の欧州訪問から20周年となる節目でもあった。 5月16日、西ドイツに到着した先生は、18日にフランクフルト会館で開催されたドイツ広布20周年の記念勤行会へ。続いて行われた信心懇談会では、いかなる社会の体制であろうと、一人一人の人間に光を当てることから、仏法者の運動は始まることを指摘し、こう訴えた。 「一人ひとりが自他共の幸福をめざして、身近な生活のうえに、社会のうえに、いかに偉大な価値を創造していくか――そこに、社会の行き詰まりを打開していく道があります」 先生の言葉は、冷戦下で東西分断に直面する同志に、大きな希望となった。 青年が手を取り合って  1981年5月、ブルガリアの名門・ソフィア大学で記念講演を行った 5月20日、ブルガリアに初めて足跡を印した池田先生は、翌21日、国立ソフィア大学へ。 名誉教育学・社会学博士の称号が贈られ、「東西融合の緑野を求めて」と題する記念講演を行った。講演の最後で、ブルガリアのシンボルが獅子であることに触れ、一仏法者として、獅子のごとく、平和のために世界を巡っていく決意を披歴する。 25日、オーストリアに到着。同国では、20年前の先生の初訪問以来、広布の裾野が広がっていた。翌日の信心懇談会では、良き市民として、地域、社会に貢献していくことを呼びかけた。 28日、イタリアに入った先生は、イタリア広布20周年の記念勤行会(30日、フィレンツェ市内)、友好文化総会(31日、フィレンツェ郊外)などに相次いで出席し、青年を中心に激励を重ねていく。 友好文化総会で、イタリアの同志を前に、こう期待を寄せた。 「日々、弛みなく、もう一歩、もう一歩と、全力で前進していく――この小さな行動、小さな勝利の積み重ねこそが、歴史的な大勝利をもたらします」 「世界の青年と手に手を取り、世界平和のために雄々しき前進をお願いしたい」 6月2日、先生はフィレンツェを発ち、列車でミラノへと向かった。翌3日、先生は、ミラノ・スカラ座のカルロ・マリア・バディーニ総裁を訪ねる。 81年秋、民音招聘によるスカラ座の日本公演が予定されていた。 総裁は語った。 「日本公演は、池田会長のお力がなければ実現しなかったでしょう」 3カ月後の9月、アジア初の本格的なスカラ座の来日公演が大成功し、社会的な反響を呼ぶ。この成功の陰には、先生の並々ならぬ尽力があったのである。 暴力は絶対に否定  第1回世界平和文化祭の再演で、エールを送る池田先生(1981年6月、米シカゴで) 6月5日、池田先生は、フランスへ。翌6日、トレッツの欧州研修道場で開催された、ヨーロッパ広布20周年記念の夏季研修会に出席。牧口先生の生誕の日である6月6日を「欧州の日」にしようと提案した。この日は、「欧州師弟の日」として、ヨーロッパの不滅の原点となった。 7日の記念総会では、こう訴える。 「われわれは、暴力を絶対に否定します。その信念のもとに、各国各地にあっては、その伝統並びに風習を最大に尊重し、社会に信頼の根を深く張っていっていただきたい」 先生は、平和を信条とする仏法者の生き方を示したのである。 16日には、大西洋を越え、6年ぶりに米ニューヨークの地へ。20日、多忙の合間を縫って、アメリカの青年のために作成した詩「我が愛するアメリカの地涌の若人に贈る」が発表される。 「使命を自覚した人は強い/その使命は/全人類に広宣流布という/『平和』と『幸福』への/明快なる目的と方途を教え/そして自らをして/生命尊厳の胸中の宮殿を/開きゆかんとする/悠久にして普遍性の真理をもった/使命なのである」 アメリカのメンバーは、世界広布の使命に奮い立った。 21日、カナダを21年ぶりに訪問した先生は、翌日、トロント市内で開催されたカナダ広布20周年の記念総会に出席。“一人立つ精神”の重要性に言及し、「『0』に、いくら多くの数字を掛けても『0』である。しかし、『1』であれば、そこから、無限に発展していく」と語った。 25日、再びアメリカに入ると、3日後の28日、シカゴで行われた「第1回世界平和文化祭」に臨む。地球は一つ、世界は一つ――各界の来賓、各国のSGIの代表ら約2万人が集った文化祭は、人間共和の祭典として歴史に刻まれた。 先生のソ連、ヨーロッパ、北米訪問は、8カ国、61日間に及び、北半球をほぼ一周する平和旅となった。 渾身の激励行の中で、ヨーゼフ・デルボラフ博士、アウレリオ・ペッチェイ博士、ルネ・ユイグ氏等、各界の著名な文化人らとも会談。先生の入魂の対話によって、分断の世界を結合へと照らしゆく友情と平和の旭日が昇ったのである。 1981年㊤ ◆年表 〈1月13日〉 アメリカ訪問(~28日) 第1回世界教学最高会議(14日)。ハワイ真珠湾の戦艦アリゾナ記念館で献花し戦没者を追悼(15日)。第1回日米親善友好大文化祭(17日) 〈2月15日〉 北・中米訪問(~3月12日。アメリカ、パナマ、メキシコ) メキシコのグアダラハラ大学で「メキシコの詩心に思うこと」と題し記念講演(3月5日) 〈3月12日〉 関西指導(〜20日。大阪、兵庫)。関西友好総会(14・15日、大阪) 〈4月10日〉 創価学園の第14回入学式。ペルーの国立サンマルコス大学から名誉教授称号を受ける(東京) 〈4月15日〉 会長辞任後の功労者宅訪問が200軒となる(東京) 〈5月9日〉 ソ連・欧州・北米訪問(~7月8日。ソ連〈第3次〉、西ドイツ、ブルガリア、オーストリア、イタリア、フランス、アメリカ、カナダ) ソ連でモスクワ大学のアナトーリ・A・ログノフ総長と会談(5月13日)、後に対談集『第三の虹の橋』『科学と宗教』を発刊。ニコライ・チーホノフ首相とクレムリンで会見(14日)。トルストイの家、国立トルストイ博物館を訪問(15日) 西ドイツでボン大学の哲学・教育学者、ヨーゼフ・デルボラフ博士と会談(5月17日)、後に対談集『二十一世紀への人間と哲学』を発刊。ドイツ広布20周年記念勤行会、信心懇談会。ゲーテの生家を訪問(18日) ブルガリアでソフィア大学から名誉教育学・社会学博士号を受ける。「東西融合の緑野を求めて」と題し記念講演(5月21日) オーストリアで信心懇談会(5月26日)。ウィーン国立歌劇場、ベートーベンの記念館を訪問(27日) イタリアでイタリア広布20周年記念勤行会(5月30日)。友好文化総会(31日)。ダンテの家を訪問(6月1日)。ミラノ・スカラ座を訪問(3日) フランスで第1回ヨーロッパ代表者会議(6月5日)。欧州広布20周年記念総会(7日)。欧州友好文化祭(8日)。フランス青年部第1回代表者大会(14日) アメリカでホイットマンの生家を訪問(6月20日) カナダでカナダ広布20周年記念総会(6月22日)。文化交歓会(23日) アメリカで第1回世界平和文化祭(6月28日) |