| 1971年(昭和46年)「文化の年」 22年12月16日 |

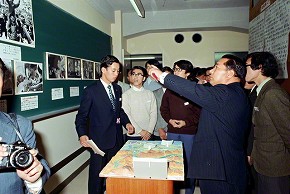

「4・2」創価大学開学式 第1回創大祭で展示を丹念に見学する池田先生(1971年11月21日、創価大学で) 創価大学の設立は、初代会長の牧口先生から第2代会長の戸田先生に、そして戸田先生から愛弟子の池田先生に託された構想であった。 池田先生は1964年(昭和39年)6月、学生部総会の席上で、創価大学設立の構想を正式に発表し、大学の建設に奔走した。60年代末には大学紛争が吹き荒れ、大学教育の在り方が問われていた。人間教育、文化の建設、世界の平和を目指す創価大学の理念には、多くの識者や教授陣が期待を寄せた。 71年(同46年)4月2日、待望の開学式が挙行される。しかし、創立者である先生は出席しなかった。大学の運営は教職員が責任を持って行うべきとの考えからだった。開学に際し、先生は一対のブロンズ像を贈った。台座には、「労苦と使命の中にのみ 人生の価値は生まれる」「英知を磨くは何のため 君よ それを忘るるな」と刻まれていた。創立者が贈ったこの指針は、創大生、同窓生の“永遠の魂”となった。 10日の入学式にも先生の姿はなく、学生たちの中に、“創立者を創価大学へ”との声が高まっていった。創大生の招きに応じ、先生が正式に来学したのは11月21日、創大祭の開幕の日。先生は全ての展示を見学し、記念フェスティバルで語った。「諸君の成長を、何よりも楽しみにし、何よりも期待し、陰の陰の立場で、生涯、応援してまいる決意であります」 創立者との“父子の絆”で結ばれた創大祭は、不滅の原点である。 コロナ禍を乗り越えた本年10月、3年ぶりにキャンパスで創大祭・白鳥祭が一般公開された。先生は万感のメッセージを寄せた。「世界を変えたいと本気で思うなら、自分自身を乗り越え、成長させよう。変化は必ず起こせる」 「6・14」奥入瀬渓流を訪問  「王者の風格」が漂う、奥入瀬渓流の銚子大滝(池田先生撮影。1994年8月、青森で) 「大宗教運動の延長/それは 大文化運動の潮流/その 滔々たる流れには/教育 政治 経済の支流も合しよう」 1971年(昭和46年)の新年は、元日付の聖教新聞に発表された池田先生の詩「文化と大地」とともに幕を開けた。 この年は「文化の年」と銘打たれた。先生は、「妙法の大地に展開する大文化運動」の先駆けたらんと、自らペンを執り、秋に入ると矢継ぎ早に、同志に対し詩をつづっていった。 9月には、「革命の河の中で」(学生部)、「平和の天使」(鼓笛隊)、「民衆」(女子部)、「少年」(中等・少年部)を贈った。さらに10月には、「雑草」(男子部)、「義経」(高等部)、「母」(婦人部)、「メロスの真実」(高等部)を捧げたのである。 社会の建設に走る無名の庶民をたたえたい――それが、詩作に懸ける師匠の思いだった。 前年、知人から一眼レフを贈呈されて以来、先生は写真を撮ることが増えていた。先生は詩だけでなく、写真を通して、同志への激励も重ねていった。 6月の北海道・東北指導の際は、北海道・大沼湖畔の夜空に輝く丸い月をカメラに収めた。この写真は、後日、男子部の代表に贈られた。6月14日、先生は青森の奥入瀬渓流を訪問。その直後、奥入瀬の滝の風景を詩に詠んだ。 「滝の如く 激しく/滝の如く 撓まず/滝の如く 恐れず/滝の如く 朗らかに/滝の如く 堂々と」 この詩に曲をつけた「滝の詩」は今、壮年部の愛唱歌として歌われている。 師匠が創価の同志と広布のドラマをつづる中で、民衆の大地から花開いていった人間主義の文化。その大輪が、世界中で咲き薫っている。 「11・17」松下幸之助氏と対談  90歳を目前にした松下幸之助氏㊨が池田先生と和やかに語り合う。人類の未来を見つめながら(1983年11月15日、東京・信濃町で) パナソニックの創業者であり、戦後日本を代表する経営者の松下幸之助氏と池田先生との出会いは、1967年(昭和42年)10月、東京で行われた学会の文化祭でのことだった。来賓として出席した氏は、文化祭の演目もさることながら、先生のこまやかな配慮に驚嘆した。 「数千の人を招待して多忙をきわめておられるだろう」「ほんとうに人を大事にし、人間尊重に徹しておられる」「日本の柱ともなる人だと思った」と。 71年(同46年)2月、氏から先生に連絡が入った。「ぜひお会いし、お話を伺いたい」。4月、静岡で対談が実現した。 氏は憂えていた。人々が志を失いつつある。社会のために行動しようという人物がいない――。先生は、“人間の心に正しい哲学を打ち立てることで、世界の繁栄と平和を実現する”との「立正安国」の哲理を語った。氏は深く共感した。“根本は人間だ。人を育てなければならない”と、2人の意見は一致した。 11月17日、先生は氏に招かれ、京都にある氏の別邸で再び対談。この折、氏は「松下政経塾」の構想についても、先生に率直に助言を求めた。 その後も、2人の交流は続いた。30回を超える語らいは、4時間、5時間と長時間に及ぶことが多かった。先生は、請われて御書講義をしたこともあった。 語らいは書簡でも続けられた。「政治はなんのために行われるものか」「悔いなき人生のために何が必要か」など、人生と社会の本質に迫る鋭い問いの応酬であった。その内容は74年(同49年)から「週刊朝日」で連載され、翌年、『人生問答』として上梓された。同書の中で、「人間革命」の哲理にも強く期待を寄せていた氏。深く響き合った2人の魂の言葉の往来は、今も色あせることはない。 ◆年表◆ 1971年 〈1月1日〉 聖教新聞に詩「文化と大地」を発表 〈1月3日〉 1966年1月の全国高等部員会に集った高・中等部、少年部員(当時)と再会。「五年会」の名称を贈る(静岡) 〈1月初頭〉 会館警備にあたる青年部の人材グループを「牙城会」と命名 〈1月29日〉 中部指導(~31日。愛知)’71中部文化祭(29日) 以後、四国(2月7日、香川)、中国(14日、岡山)、九州(18日、福岡)、北海道(雪の文化祭。25日~26日)、東北(28日、宮城)の文化祭に出席 〈4月2日〉 創価大学開学式に一対のブロンズ像を贈り、台座に「英知を磨くは何のため 君よ それを忘るるな」「労苦と使命の中にのみ 人生の価値は生まれる」との言葉を刻む 〈5月3日〉 第1回全国未来会(東京)。’71鼓笛祭(東京) 〈6月6日〉 牧口先生の生誕100周年を記念し、胸像の除幕式(東京) 〈6月8日〉 北海道・東北指導(~15日。北海道、青森、宮城) 北海道の大沼湖畔で月を撮影。この時から本格的に写真を撮り始める(9日)。青森の記念撮影会(13日)。奥入瀬渓流を訪れ、「滝の詩」を詠む(14日、青森) 〈7月22日〉 第1回鎌倉祭り(神奈川) 〈7月23日〉 第1回三崎カーニバル(神奈川) 〈8月5日〉 夏季講習会の折、台風19号に遭遇した世界ジャンボリー(世界のボーイスカウトが集う野営大会)参加者の避難要請を受け、陣頭指揮で高等部員らと一行を迎える(静岡) 〈9月5日〉 関西指導(~8日。滋賀、兵庫、大阪、京都) ’71関西文化祭(6日、兵庫) 〈9月16日〉 ’71東京文化祭(東京) 〈9月18日〉 千葉で記念撮影会 この秋、三多摩(9月24日)、埼玉(10月16日)、神奈川(11月7日)、静岡(11月10日)などで記念撮影会 〈9・10月〉 詩「革命の河の中で」(学生部)、「平和の天使」(鼓笛隊)、「民衆」(女子部)、「少年」(中等・少年部)、「雑草」(男子部)、「義経」(高等部)、「母」(婦人部)、「メロスの真実」(高等部)を贈り、同志の健闘を願いつつ、「妙法の大地に展開する大文化運動」の先駆けたらんとペンを執る 〈11月17日〉 経済人の松下幸之助氏と対談(京都) 後に往復書簡集『人生問答』を発刊 〈11月21日〉 第1回創大祭 記念フェスティバルで「人間教育の先駆者たれ」と語る(創価大学) |