| 1966年(昭和41年)「黎明の年」 22年07月13日 |

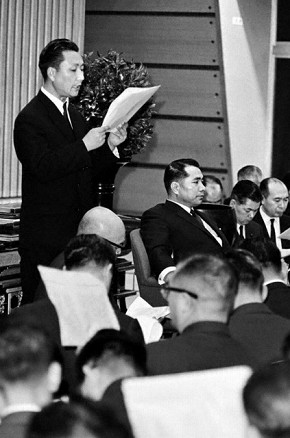

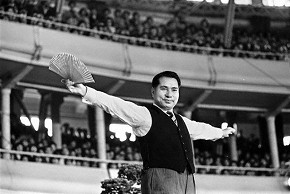

| 常勝こそ「師弟不二」の結実 「3・5」壮年部が結成  壮年部の結成式に出席する池田先生(1966年3月5日、東京・信濃町の学会本部〈当時〉で) 「壮年が立つんだね。これで、本格的な広宣流布の時代が幕を開けるぞ」 1966年(昭和41年)3月5日、壮年部結成の日を迎え、池田先生は嬉しそうに語った。婦人部、男女青年部の結成から15年後のことであった。 この日、東京・信濃町の学会本部に代表750人が集い、結成式が行われた。 席上、先生は壮年部の使命を訴えた。 「私もまた、壮年部です。どうか、皆さんは、私とともに、学会精神を根本として雄々しく立ち上がり、創価の城を支えゆく、黄金柱になっていただきたい」 広布の途上で嵐が吹き荒れた時、創価の「黄金柱」として、学会を支え、同志を守ったのが壮年部であった。 69年(同44年)3月16日、東京・日本武道館で開催された第1回壮年部総会。 先生は、歴史的な総会で、創価後継の「広宣流布記念の日」の意義に言及し、“絶対に臆さず、最後まで戦うぞ!――この広宣流布に対する大感情が大事である”と力説した。この年、「言論問題」が起きた。壮年部の友は、師の心をわが心として烈風に立ち向かった。 90年(平成2年)暮れに勃発した第2次宗門事件。12月16日、東京・大田池田文化会館で、本部幹部会を兼ねた壮年部総会が行われた。「わが『生命の弓』を満々と引き絞り、あらゆる障害を突き破る『勝利の矢』を勢いよく放っていきたい」――師の呼び掛けに、正義の炎は燃え盛ったのである。 壮年部の歩みは、師と共に幾多の風雪を越え、地域・社会の柱として光り輝く“師弟の黄金譜”である。 「どんなに辛いことがあっても、一家一族を、わが組織を、絶対に守り抜くという、鋼のような強い柱に」――壮年部に寄せる師の変わらぬ思いである。 「5・3」七つの鐘の展望  1966年5月3日、本部総会で学会歌の指揮を執る池田先生(東京・日大講堂で) 1966年(昭和41年)5月3日、池田先生は、東京・日大講堂で行われた本部総会で「七つの鐘」について確認した。 「七つの鐘」とは、学会創立を起点として、7年ごとに前進を期す広布の指標である。58年(同33年)5月3日、池田先生が本部総会で発表した。戸田先生が亡くなった翌月のことである。 恩師の逝去後、一部のマスコミは、学会への猛烈な批判を開始し、学会の「空中分解」を予測する評論家もいた。その中で、「七つの鐘」の指標は、全国の同志の胸中に希望をともしたのである。 「七つの鐘」の「第一の鐘」は、学会創立(1930年)から、創価教育学会の正式な発足の年(37年)まで。その後、牧口先生の殉教の年(44年)までの「第二の鐘」、戸田先生の第2代会長就任の年(51年)までの「第三の鐘」と続いていく。 「第四の鐘」は、会員75万世帯を成就し、戸田先生が亡くなった年(58年)まで。「第五の鐘」(58年~65年)は、恩師の七回忌へ、300万世帯の達成を目標に掲げ、62年(同37年)に達成される。 「第六の鐘」(65年~72年)では、750万世帯を成就。そして、79年(同54年)、「七つの鐘」が鳴り終わった。 66年5月3日の本部総会で、池田先生は、21世紀以降の広布の展望についても言及。未来を担う青年部に、「二十一世紀の新しい『七つの鐘』を、決然と打ち鳴らしていただきたい」と呼び掛けた。 2001年(平成13年)、第2の「七つの鐘」が打ち鳴らされた。この鐘が鳴り終わる2050年は、学会創立120周年である。先生は、学生部・未来部のメンバーに思いを馳せ、こう述べた。 「青年を育てることは、未来を育てることだ。縦横に活躍する姿が、本当に楽しみである」 「9・18」雨の関西文化祭  兵庫の阪神甲子園球場で開催された歴史的な“雨の関西文化祭”(1966年9月18日) 兵庫の阪神甲子園球場で“雨の関西文化祭”が始まったのは、1966年(昭和41年)9月18日午後3時15分だった。 この日、雨が断続的に降り注ぎ、文化祭の中止が検討される。だが、同志の強盛な祈りに包まれ、ほぼ雨は上がり、時間を繰り上げて決行された。 しかし、再び雨が降り始めた。その中で、高等部の徒手体操や婦人部による民謡の踊り、女子部のバレエなどの演技が続いた。男子部の体操メンバー2400人による、小説『人間革命』をテーマにしたマスゲームでは、泥だらけになりながら四段円塔が築き上げられた。 2万余の出演者が勢ぞろいしての圧巻のフィナーレ。男子部員の“人間タワー”を取り巻くように、幾重にも人の輪が描かれ、グラウンドは、一つの大きな花のようになった。外野スタンドには、「勝利」の人文字が浮かび上がった。 その演目は、一人一人が師弟の魂を胸に壁を破り、「大阪の戦い」から10周年を刻む“雨の関西文化祭”を勝利で飾った姿そのものであった。 終了後、池田先生は、出演者の奮闘を大きくたたえた。「百点満点だ。いや、百二十点だ」「今日を“常勝関西”の新しいスタートにしようよ」 最悪の状況下で披露された最高の演技は、約2千人の来賓を感動で包んだ。ある来賓は、「信仰することは偉大な力を出すものだ」と述べている。2日後の本紙に「雨中に“関西魂”貫く」との見出しが躍った。 “雨の関西文化祭”から40周年の折、先生はこう寄せた。「『常勝』こそ『師弟不二』の結実である。次の十年、さらに新しき五十年もまた、関西は勝ちまくってくれるであろう。世界の全同志の『勝利の太陽』として!」 ◆年表◆ 1966年 〈1月3日〉 全国の高・中等部、少年部の代表3300人と記念撮影。全国高等部員会で5年後の再会を約す(静岡) 〈1月8日〉 高等部の代表に「諸法実相抄」を講義(東京) 〈1月14日〉 ハワイ訪問(~17日) ハワイ会館入仏式(14日) 〈3月5日〉 壮年部結成式で“創価の城を支えゆく黄金柱に”と語る(東京) 〈3月6日〉 北・南米訪問(~23日。アメリカ、ブラジル、ペルー) ブラジル・サンパウロで第2回南米文化祭(13日) 〈4月2日〉 関西指導(~3日。大阪、和歌山) 〈4月16日〉 四国指導(~17日。香川、愛媛) 〈5月3日〉 第29回本部総会で21世紀の新しい「七つの鐘」の展望を示す(東京) 〈5月7日〉 九州指導(~9日。大分、熊本、福岡) 〈5月17日〉 月刊誌「主婦の友」の企画で作家・有吉佐和子氏と会談(東京) 〈5月21日〉 東北指導(~22日。山形、宮城) 〈6月11日〉 高等部の代表に「如説修行抄」を講義。1月からの受講メンバーで鳳雛会(男子)・鳳雛グループ(女子)を結成(東京) 〈7月1日〉 聖教新聞の配達員の機関紙を「無冠」と命名し、創刊号に祝辞を贈る 〈7月8日〉 女子部の整理班を「白蓮グループ」と命名 〈7月16日〉 鳳雛会・鳳雛グループの第1回野外研修(~17日。神奈川) 〈8月20日〉 ハワイ訪問(~22日) 〈8月30日〉 第1回御書講義録編纂委員会(東京) 〈9月17日〉 民音が招へいしたソ連の「ノボシビルスク・バレエ団」の公演を鑑賞(東京) 〈9月18日〉 関西文化祭(兵庫・甲子園球場) 雨による悪条件を不屈の関西魂で乗り越えた見事な演技が披露される 〈11月3日〉 第15回男女青年部総会で、ベトナム和平について講演し、即時停戦などを提言(東京) 〈12月25日〉 第80回本部幹部会(東京) 600万世帯の達成を報告 |