| VODの指針 新しき創価の時代をここから! 24年12月1日 |

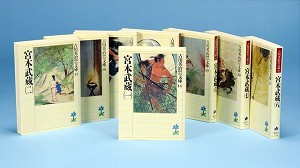

| • 「一人」と会って語ってつながる • 「一波」から再び「万波」を起こせ  富士といえば、小説『宮本武蔵』(吉川英治著)を思い出す。その『宮本武蔵』の次の一節が、私の脳裏を離れない。 これまでも幾度となく申し上げてきた、あまりにも正しい言葉である。 「あれになろう、これに成ろうと焦心るより、富士のように、黙って、自分を動かないものに作りあげろ」(『吉川英治全集』19、講談社) 何があろうと、だれが何を言おうと揺るがない。あせらない。迷わない。これが本当の人生である。人間の証である。 戸田先生も、富士を仰いで言われた。青年部時代、先生と私の二人だけのときであった。「大作、静かに見えるようだが、富士山のてっぺんは烈風だよ。頂点に立つ人間は、烈風を受けなければならない」と。 この言葉を、私は生涯、忘れることはない。この『宮本武蔵』の一節を、きょう、私は皆さまに贈りたい。  吉川英治著『宮本武蔵』全8巻(講談社) 戸田先生は、言われた。「新しき世紀を創るものは、青年の熱と力である」と。 創価学会も、いよいよ青年部が広宣流布の一切を引き継ぐ儀式の時代に入ってきた。青年部の存在が、決定的に大事になってきた。時代は変わる。変わらざるを得ない。変わらなければ、新しき世紀は開けない。 ゆえに、壮年部、婦人部の皆さまも、青年部を最大に守り、鍛え、「後継の道」を立派につくっていくよう、応援をお願いしたい。 また、青年部も、その決意で進んでいただきたい。そして「世界第一の仏意仏勅の団体」「尊き広宣流布の団体」である創価学会を、見事に引き継いでいただきたい。青年部の力で、新しき「創価の時代」を、見事に切り開いていただきたい。 負けた時こそ 先日、モスクワから一冊の本が届けられた。それは、ロシアの「児童芸術の母」として世界の子どもたちから愛されたナターリア・サーツ氏の自叙伝(ロシア語版『人生――縞模様』ノーボスチ出版社)である。 サーツ氏は3年前(1993年)、90歳で亡くなられた。氏の遺作を、彼女が創立したモスクワ児童音楽劇場の会長(V・プロフォロフ氏)が贈ってくださったのである。自叙伝には、氏と私との出会いの思い出もつづられている。 彼女は生前、“池田先生から学んだ仏法の永遠の生命観が、人生に限りない希望をあたえてくれた”と語っておられた。 サーツ氏は若き日に、何の罪もない夫を、独裁者スターリンによって銃殺された。さらに、みずからも、いわれのない罪をでっちあげられて、シベリアなどで5年間も投獄された。 サーツ氏が投獄された部屋には、他にも冤罪(無実の罪)で捕われた女性が何人かいた。皆、恐怖におびえ、悲しみに打ちのめされていた。 彼女は、自分も絶望的な状況にありながら、それでも自分のことだけに心を閉ざしてはいなかった。“生きる希望をなくした同室の人々が、どうすれば立ち上がれるか”を、考え始めたのである。他者のことを思いやることによって、彼女の心にふたたび太陽が昇り始めた。 ■サーツ氏の信念―― それぞれの持ち味を生かそう!  池田先生がモスクワ児童音楽劇場総裁のナターリア・サーツ氏を迎えて(1989年5月、東京の旧・聖教新聞本社で)。サーツ氏との最初の出会いは81年5月、モスクワで。以来、7回にわたり語らいを。また同劇場は民主音楽協会の招聘で2度、来日公演を行っている 「心一つ」で 彼女(サーツ氏)は思った。「何とか皆が生きぬいていけるよう助けなければならない。そして自分も生きぬいていこう。頭を切り替えよう。そして信じよう。『今このときが決して終末ではない』ことを」 姿は敗北者のようであっても、これで人生が終わったわけではない! これで戦いが終わったわけではない!――これが彼女の信念であった。 戸田先生は言われていた。「負けたときに、勝つ原因をつくることができる。勝ったときに負ける原因をつくることもある」と。 日蓮大聖人の仏法は「本因妙」の仏法である。「現当二世」の仏法である。過去を振り返るのではない。つねに「現在」から「未来」への挑戦を始める。永遠に「これから!」「これから!」である。ゆえに行き詰まりがない。 「心」を変えれば、「環境」も変わる。仏法でも「依正不二」「一念三千」と説く。 周りを見渡せば、獄中にも多彩な人材が集まっていた。いつまでも嘆いていてもしかたがない。サーツ氏は思った。“それぞれの持ち味を生かして、学びあう機会をつくろう。学校をつくろう”“あの人は化学の講義ができるだろう。あの人には医学の講義をしてもらおう” 彼女自身は、見事な歌声を披露した。あるときは、よく響く澄んだ声で、プーシキンの詩を朗読した。皆、感動した。勇気がわいてきた。 暗く閉ざされた牢獄。だからこそ、静かに勉強できる学校となった。芸術を存分に味わう劇場ともなった。心一つで何でも変えられる。“さあ、今いるこの場所で、楽しく有意義な一日一日を送ろう”と。本当に賢明な人は、どんな状況でも価値を創造する。  新しき力と知恵は青年の中に!――第5回本部幹部会・SGI総会の参加者が朗らかに(11月17日、巣鴨の東京戸田記念講堂で) 励ましは人間味 サーツ氏の牢獄は小さかった。しかし、そこで偉大な歴史はつくられた。 “小さな集い”が大切なのである。人目につかない小さな集い――座談会が、また家庭指導が大事なのである。個人指導が大事なのである。 一対一で、いい味のある対話ができ、人間味のある励ましで人を発心させられる人が本物である。その発心こそ長続きする。その決意が起爆剤になる。 その「一波」から「万波」が広がる。たんねんに一軒一軒を回る。真心で一人一人と語る。この苦労でつくった一波こそが万波に広がっていくのである。創価学会のこれまでの発展の秘訣もここにある。 したがって、もう一度これに徹していけば、またふたたび「万波」を起こせる。そこに末法万年の広宣流布の発展の道が開かれていく。 彼女は、皆と決めていた。「人間は一人きりで悲しんではいけない」と。 一人では悲しみがよけいに深まる。救いがなくなる。 “人の間”と書いて、人間と読む。人間と人間の切磋琢磨のなかでこそ、「人間」ができていく。「自分」が豊かになっていく。 同志とともに、喜怒哀楽を繰り返しながら、にぎやかな“人間の世界”で生きぬいてこそ、成長できるのである。 人間主義とは、何も高尚な理論である必要はない。どこまでも人間を信ずること、人間と人間を結ぼうとすること。ここに人間主義がある。つまり「友情」をつくっていくことである。 友情は強い。学会も、根底は友情である。同志愛である。異体同心の信心の団結である。それがあって、組織の機構がある。組織は、友情を、同志愛を、そして信心を深めるための手段である。 ともあれ、友情を地域に社会に広げゆく学会活動は、毎日毎日、「人生の宝」を積んでいるのである。 私どもは信仰者である。「あの人はすばらしい!」「ああいう人間に、なりたいな!」――人々から、そう思われる人生を生きていただきたい。人生の「人間革命の劇」を自分らしく、つくっていただきたい。 日々、自分らしく、自分の人間革命の劇をつづっていくのが最高の人生である。その成長の姿それ自体が、偉大な折伏なのである。  11月17日に行われた第5回本部幹部会・SGI総会で。明「世界青年学会 飛翔の年」へ、参加者が誓いにあふれて 必ず仏になる ここで御書を拝したい。これまで繰り返し拝してきた「開目抄」の一節である。 「われ、ならびにわが弟子は、諸難があろうとも、疑う心がなければ、必ず自然に仏界にいたるのである。諸天の加護がないからといって、法華経の大利益を疑ってはならない。現世が安穏でないことを嘆いてはならない。 わが弟子に朝夕、このことを教えてきたけれども、大難が起こってみると疑いを起こして、皆、信心を捨ててしまったのであろう。愚かな者の常として、約束した事を、まさに、その約束を守るべき本当のときには忘れるのである」(全234・新117、通解) 「自然に仏界にいたる」――この一生を戦い通せば、必ず、仏になると仰せである。 「法華経の大利益を疑ってはならない」――長い目で見れば「大利益」は必ずある。一時は悪く見えても、絶対に「変毒為薬(毒を変じて薬となす)」できる。 「現世が安穏でないと嘆いてはならない」――安穏であれば、生命は鍛えられない。 仏道修行に苦労は多いけれども、安穏なだけの人生では、とうてい得られない「人間革命」という大歓喜がある。だから大聖人は「まことのときにこそ、信心の約束を忘れてはなりませんよ」と、厳しく仰せになっているのである。 どうか来年も一緒に、堂々たる「勝利の一年」を迎えましょう! |