| 初代会長・牧口常三郎先生 殉教80年-11-18 創立記念日の集い (1994年11月18日)のスピーチから 24年11月20日 |

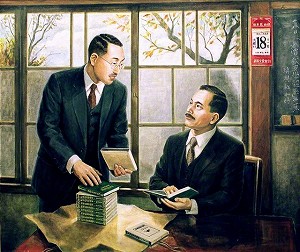

| • 悪と戦い抜いた創価の師弟に連なり • 正義の言論貫く「善の砦」を盤石に! 学会の創立記念日である11月18日は、初代会長・牧口常三郎先生の命日でもある。戦時中、牧口先生は軍部権力に対して獄中闘争を貫き、1944年(昭和19年)、73歳で殉教した。本年で殉教80年。池田先生が、「学会創立の先師」の闘争を通して創価の“言論の精神”について語ったスピーチ(1994年11月18日の「創立記念日」の集い)とともに、「11・18」の広布史を紹介する。  1930年11月18日、発刊された『創価教育学体系』を手に取る牧口、戸田両先生。この日を「創立の日」とし、師弟の言論闘争は始まった。そして今、学会は大きく飛翔した (牧口先生が亡くなられた)その1カ月前の10月11日。獄中の牧口先生のもとに、三男の洋三氏の戦死の報が届いた。8月31日、中国で戦病死――37歳の若さであった。牧口先生は10月13日、ご家族への便りに、こう書かれている。 「びっくりしたよ。がっかりもしたよ」(『牧口常三郎全集』10。原文のかなは片仮名、以下同じ) 洋三氏は、早稲田実業高校のとき、野球部で甲子園にも行っているスポーツマンであった。大学卒業後、銀行に勤めているときに、軽い肋膜炎をわずらった。昭和14年3月、戸田先生ご夫妻の仲人で、貞子夫人と結婚されている。 戦死は、2度目の召集のさいであった。1年半、大陸で従軍されていた。 日夜、無事を願っておられた牧口先生の落胆は大きかった。心配をかけないように、ご自身の入獄のことは、戦地の洋三氏に知らせておられなかった。 戦死の報を嘆かれながらも、牧口先生は遺された家族を気づかわれた。 (同日の便り、先の言葉に続けて)「それよりも、御前たち二人〈=クマ夫人と洋三氏の夫人・貞子さん〉はどんなにかと、案じたが、共に、立派の覚悟で、あんど〈=安堵〉して居る」 こよなくかわいがっておられた孫の洋子さん(洋三氏の令嬢)のことも、不愍に思われたであろう。 入獄されてから450日を超えていた。老齢(73歳)の先生の身に、残酷な知らせであった。 寒さも、つのっていた。食糧難は、ただでさえひどかった。まして獄中である。栄養失調が進んだ。体力が急速に衰えていった。 この便りが絶筆となって、1カ月後、牧口先生は東京拘置所の病監で亡くなられた。 逮捕(昭和18年7月6日)から502日目であった。 前日の11月17日、病監へ移ることを看守に申し出られ、衣服と頭髪を整えられた。 移動にさいしても、看守の手を借りることを潔しとせず、みずから歩いて行かれたという。 日本国家は、「正義の人」牧口先生を獄死させただけでなく、その子息をも奪った。 当時の日本で、政府に目をつけられれば国賊と言われ、家族をも巻き込むことになった。あるカナダの学者は、戦中の日本についてこう書いている。 「日本国民は、まもなく、政府への公然たる非難は当人への過酷な制裁のみでなく、家族や友人への迫害をも招くことを悟った。それ以上に、戦時中に統治エリートを批判することは、戦場にいる兄弟を見捨てることに等しい行為と考えられたのである」(M・F・ネフスキー「天地の公道 日本戦中期における宗教と国家」、「東洋学術研究」第29巻第2号所収) 牧口先生は、ご自分が「神札」を拒否し、日蓮大聖人の仏法を貫けば、戦地の子息にまで累がおよぶ可能性を知っておられたと考えられる。 それでも、あえて先生は言われたのである。 「いまこそ、国家諫暁の時ではないか。宗門は、なにを恐れているのか知らん」と。 牧口先生の逮捕が、洋三氏の戦死に影響したかどうかは、わからない。 わかることは、牧口先生が何ものも恐れず、権力と戦いぬかれた偉大さである。 先生は、獄中の取り調べでも、堂々と信念を主張された。 予審判事の取り調べは、東京刑事地方裁判所で行われ、東京拘置所から小型バスで行った。15人ぐらいの収容者が、手錠をかけられたまま、数珠つなぎで護送された。バスの窓はシャッターがおろされていた。頭には編笠をかぶせられた。 裁判所では、まず鉄格子のある地下の部屋に入れられ、そこから取調室に呼ばれて、一対一の取り調べを受けた。 牧口先生は、仏法の正義を判事に説いた。そればかりか、言い足りなかったことを、後から文書で付け加えられている。 「毎日さいばん所へ通って書いているが、一冊の本になります」(昭和19年5月8日の便り。前掲『牧口常三郎全集』10) 「一ケ月も毎日書いて、一冊の本となり」(同7月4日の便り) 一冊の書物になるほど、先生は獄中で書かれたのである。まさに獄中における烈々たる「諫暁」であった。 この原稿が判事に渡されたあと、どう処分されたかは不明である。 残されている「訊問調書」の中に、1カ所、「国家悪」という言葉がある。 今は「末法の悪・国家悪時代」であり、折伏が必要で、なまやさしい摂受という方法では、正義に目覚めさせることはできないと述べられている。 “今は、国家そのものが悪になっている時代である” これが牧口先生の認識であった。身をもって国家悪と戦い、権力悪と戦い、指導者悪と戦われた牧口先生の実感でもあったであろう。 戸田先生も「国家悪」を、身をもって体験された。 戸田先生の「地球民族主義」の提唱は、仏法の根本精神から出ていることは当然として、先生の2年間の獄中闘争が、その背景にあった。 「国家のため」という美名のもとに、どれほど多くの民衆が犠牲になったことか。「人間のための国家」ではなく、完全に「国家のための人間」であった。 牧口先生、戸田先生の、「国家悪」への弾劾は、断じて、評論家風の思いつきや、流行に乗った議論ではなかった。 一身を賭して国家悪と戦われた、捨て身の体験から出た結晶であった。 国家悪に苦しめられきった全民衆の絶叫を代弁した叫びであった。 その叫びを全身に体して、今も戦い続けているのがわが創価学会なのである。 牧口先生は、絶筆となった10月13日の便りの末尾に、こう記されている。 「カントの哲学を精読して居る。百年前(=カントの活躍の時期から約百年後に牧口先生が誕生)、及び其後の学者共が、望んで、手を着けない『価値論』を私が著わし、而かも上は法華経の信仰に結びつけ、下、数千人に実証したのを見て、自分ながら驚いて居る。これ故、三障四魔が紛起するのは当然で、経文通りです」(前掲『牧口常三郎全集』10) 大学者、牧口先生の最後の文章が、「経文通りです」であった。 日蓮大聖人は仰せである。 「仏を一中劫が間供養したてまつるより、末代悪世の中に人のあながちににくむ法華経の行者を供養する功徳はすぐれたり」(全1508・新1838)――釈迦仏を一中劫という長遠の期間にわたって供養するよりも、末代悪世にあって、人々が強く憎んでいる法華経の行者を供養する功徳のほうが、すぐれているのである――。 末法の法華経の行者とは、別しては、もちろん日蓮大聖人であられる。さらに、大聖人に直結し、その御精神を受け継いで、広宣流布のために戦い、迫害されている門下である。創価学会である。 この御書に照らして、牧口先生、戸田先生が、どれほど偉大であられるか。創価学会が、仏法上、どれほど尊極の団体であることか。また、日夜、広布のために苦労を重ねている学会員が、どれほど尊いか。どれほど大切な方々か。 この崇高な創価学会さえ盤石であれば、一切が盤石である。広宣流布が進む。平和が進む。文化が進む。教育が進む。ヒューマニズムが拡大し、地球民族主義が拡大していく。国家悪を乗り越えていける。 ゆえに、牧口先生の創られた、人類の「善の砦」創価学会をさらに守りぬき、さらに発展させゆくことを誓い合い、意義深き本日の記念のスピーチとしたい。 【広布史】 創価学会は今月18日に、94回目となる創立記念日を迎えた。 学会の「原点」であるこの日の淵源は、1930年(昭和5年)の11月18日、初代会長・牧口常三郎先生と第2代会長・戸田城聖先生の師弟の手で『創価教育学体系』第1巻が発刊されたことにある。いわば学会は“師弟直結の言論戦”から始まったのである。 当時、軍部政府は国家神道を精神の支柱として思想統制を図っていた。その時流に乗って、国家権力に迎合し、正法正義を曲げた宗門が「学会も神札を受けてはどうか」と迫った。 しかし、牧口先生は「承服いたしかねます。神札は絶対に受けません」と拒否。ほどなくして、権力の魔手は学会を弾圧し、牧口先生・戸田先生を牢獄につないだのである。 1年4カ月にわたる獄中闘争の末、牧口先生は44年(同19年)の11月18日に殉教。くしくもその日は学会の創立と同じ日であった。 牧口先生は、獄中から家族に宛てた手紙に、「大聖人様の佐渡の御苦しみをしのぶと何でもありません」と。大難に臆するどころか、むしろ御書を身で読んだ歓喜に燃えて、最期まで不惜身命の闘争を貫いた。 この正義の魂は、生きて牢獄を出た戸田先生と、その不二の弟子である第3代会長・池田大作先生に受け継がれた。 学会は、巡り来る「11・18」に、創立の心と先師の忍難の精神を学び、この日をさらなる広布拡大の起点としてきた。創価三代の師弟の闘争ありて、今や、世界192カ国・地域に地涌のスクラムが広がっている。 池田先生はかつて、随筆にこうつづった。 「いずこであれ、いかなる境遇であれ、そこで師子吼する。正義の旗を掲げ、戦い抜いていく――ここに、学会精神の真髄がある。我らが妙法を唱え、広宣流布のために、決然と対話に打って出ることは、日蓮大聖人に直結し、創価の師父である両先生の如く戦うことだ」と。 言論統制下にあっても折伏精神を燃やし続けた魂の継承こそ、学会の命脈にほかならない。 この「11・18」から、今いる場所から、創立100周年に向かって新たな決意で、広宣拡大への歩みを開始していきたい。 |