| 〈1974―2024 人類の宿命転換への挑戦〉 核兵器なき未来へ㊦ 24年9月10日 |

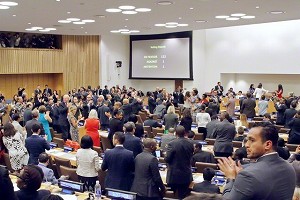

| 冷戦下のモスクワで行われた「核兵器――現代世界の脅威」展の開幕式。あいさつに立った池田先生は、平和を志向する仏法者としての信念に触れ、“核兵器も戦争もない、平和の21世紀を”と呼びかけた(1987年5月) 50年前の池田先生の思想と行動に、現代の課題解決の方途を学ぶ連載「1974―2024 人類の宿命転換への挑戦」。核兵器なき未来へ、池田先生は恩師・戸田城聖先生の「原水爆禁止宣言」の師子吼を胸に、74年5月の初訪中から75年にかけての1年間で、中国(74年5月、同年12月、75年4月)、ソ連(74年9月、75年5月)、アメリカ(75年1月)などを相次いで訪問。不信を信頼へと転じる対話を、あらゆるレベルで繰り広げてきた。池田先生の“人間外交”の軌跡に迫った5日付の㊤に続き、創価学会の核兵器廃絶運動の根本にある先生の思想と行動を学ぶ。 冷戦下に核の超大国の首都で 「原水爆禁止宣言」から60周年となる2017年、“実現不可能”とさえいわれていた「核兵器禁止条約」が国連で採択。50カ国の批准を得て、4年後に発効した。核兵器の使用や保有等を例外なく禁止する、初の国際条約である。 SGIは、採択の市民社会側の要となったICAN(核兵器廃絶国際キャンペーン)と、設立当初から行動を共にしてきた。その原点もまた、池田先生の“人間外交”に基づく振る舞いにあった。 原爆投下の恐ろしさを訴える「核兵器――現代世界の脅威」展のモスクワ展が、ICANの母体となった核戦争防止国際医師会議(IPPNW)の創設者の一人であるバーナード・ラウン博士との出会いの場となったのである。  核戦争防止国際医師会議のバーナード・ラウン会長と固い握手を交わす(89年3月、東京・信濃町で) 「核兵器――現代世界の脅威」展が始まったのは1982年のこと。国連広報局(当時)と広島・長崎市の協力のもと、SGIが主催してニューヨークの国連本部から始まり、24カ国39都市を巡回した。同展がモスクワで開かれたのは87年5月。池田先生は開幕式のあいさつで呼びかけた。 「日本は、原爆が投下された世界唯一の国であります。ゆえに、私はその悲惨さ、残酷さを、今後も全世界を駆けめぐり、訴え続けていく決意であります。それが、日本人として、また平和主義者、仏法者としての使命であり、責任であり、義務であるとともに、偉大なる権利でもあることを確信いたします」 展示の企画や設営に当たった石渡一夫さん(副会長)は述懐する。 「会場の人々の心を揺さぶる、大変に力強いスピーチでした。冷戦下の厳しい状況の中、核の超大国の首都で“核兵器反対”を叫ぶわけですから、これ以上の意義はありません。 こうした活動を表面的な平和運動として進めるのであれば、あえてモスクワでやる必要はない。池田先生の日ソ友好というのは、策や手段といった次元ではなく、命を懸けた信念の行動の積み重ねなのだと思います」 “この人の言うことなら……” 石渡さんが忘れられない場面がある。 先生はあいさつの途中で、会場の出入り口付近に視線を送った。そこには遅れて到着した老夫妻が。 先生の視線を見て取った香峯子夫人は、壇上からそっと降りて老夫妻の元へ。夫妻をいたわるようにして壇上に案内したのである。こまやかな心配りに、場内には拍手が広がった。 「後で分かったことですが、その方は先生が初訪ソ以来、友情を育んできた方でした。夫人が重い病を抱えていて、遅れて駆け付けたのです。 こうした先生の振る舞いや人格に、ソ連の人々は“この人の言うことなら”と、信頼を深く寄せたのではないでしょうか。モスクワ展の会場には、IPPNWのラウン会長も参加されていました。これが現在のSGIとICANの連帯に結実していったのです」 池田先生は、開幕式のあいさつをこう結んでいる。 「全人類のすべての人々の心の宮殿に、『平和』という、また『幸福』という音楽が、共鳴しあいながら高らかに鳴りゆくことを、私は願います。そして、3番目の一千年、すなわち21世紀から始まる時代には、この地球上に、核もない、悲惨と残酷さもない社会が生まれ、人間と人間との平和の花が咲き乱れることを強く確信いたします」と。 それでも希望を持って 核軍縮への具体的な指標となってきたのが、池田先生が1983年から、SGI発足の日である1月26日に寄せて毎年発表してきた、「SGIの日」記念提言である。 同年に提言した「米ソ首脳会談」は2年後に現実のものとなり、米ソの中距離核戦力(INF)全廃条約の締結等へとつながった。 85年に主張した「包括的核実験の禁止」は、11年後に国際条約に。2002年に提唱した「核テロ防止条約」は3年後に国連総会で採択されるなど、記念提言は、核兵器廃絶への確かな共鳴音を鳴らし続けてきた。 最後の記念提言となった2022年には、次のように記されている。 「私自身、1983年以来、『SGIの日』に寄せた提言を40回にわたって続ける中で、核問題を一貫して取り上げ、核禁止条約の実現をあらゆる角度から後押ししてきたのも、核問題という“現代文明の一凶”を解決することなくして、人類の宿命転換は果たせないと確信してきたからでした」  池田先生の「SGIの日」記念提言 いまだ核抑止の論理から抜け出せない世界の現実を踏まえ、石渡さんは指摘する。 「“核兵器を無くしたい”というのが人類共通の願いです。先生は、それを現実にすべく、人間の“善性”を引き出す対話を重ねてこられた。 ただ、すぐには結果が出ない時も当然ある。でも先生は何度でも相手の善性を引き出そうと試み、その戦いをやめない。 いわば人類の宿命が先生の平和行動を覆そうとする中で、たとえ、それまで築き上げたものが全て崩されたとしても、また一から希望を持って築き上げていく。そこに先生の偉大さがあると感じます」 平和の波を広げる 米国の核時代平和財団のイバナ・ヒューズ会長は、創価学会に受け継がれる「希望の力」に深く着目している(本紙8月23日付)。 財団の元会長であるデイビッド・クリーガー博士は、核兵器なき地球を巡って池田先生と対談集を刊行している。タイトルは『希望の選択』。 ヒューズ会長は同書について、自ら希望を創り、平和の波を広げていく中に、地球的課題への最大の応戦があることが示されていると語る。 そして、SGIや同財団などの市民社会が、構想から現在まで関わり続けてきた「核兵器禁止条約」が大きな希望だと期待を寄せる。  2017年7月、国連で採択された核兵器禁止条約。50カ国の批准を得て、21年1月に発効した 「希望」を選択するとは――ヒューズ会長は、クリーガー博士が愛娘に贈ったアドバイスを紹介した。 「毎日一つ、楽しいことを見つける」 悲観主義に陥らず、「楽しいこと」に日々、心が満たされてこそ希望を見いだせる。真の平和も可能となろう。 かつて米ハーバード大学で外交史を教えた入江昭教授は、著書『二十世紀の戦争と平和』(東京大学出版会)で、こう指摘する。 「実際に起った戦争がすべての『戦争』ではない。現実に戦いが行われていない時でも、国の指導者や民衆の心の中に『戦争』は存在しているのである」 ユネスコ憲章に「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない」とある通り、一人一人の人生を希望の方向へと向ける対話の実践が、平和の基盤となっていくに違いない。 創価学会の青年たちが「SGIユース」として参画し、若者が主体となって核兵器廃絶や気候危機といった地球的課題解決へと連帯した「未来アクションフェス」(本年3月)には、多くの参加者が集い、多様なパートナーシップを生み出したと評価された。  核兵器廃絶や気候危機の解決へ、若者が主体者となって開催された「未来アクションフェス」(本年3月) この未来アクションフェスの目標の一つとも言える国連「未来サミット」が、今月、ニューヨークの国連本部で開かれる。「SGIユース」の代表も参加する予定だ。同サミットにおける「未来のための協定」の前文には、次の一文がある(SDGs市民社会ネットワーク仮訳)。 「我々は、全人類にとってより良い未来への道があると信じている」 「我々は、効果的な国際協力に不可欠な前提条件である、国民と国家間相互の信頼を再び獲得する」と。 それはまさしく、池田先生が一貫して訴え、信念と行動をもって開いてきた人間外交の精神にほかならない。  SGIとICANが共同制作した「核兵器なき世界への連帯――勇気と希望の選択」展(2022年9月、カザフスタン共和国で)。同展はこれまで21カ国90都市以上で開催されている 核兵器廃絶への道のりは、いまだ困難を極め、今この時も世界に争いは絶えない。だからこそ、思い通りにならない日常であっても、そこから楽しみを見つけ出し、その先の自分の未来を信じ、友を信じ、希望の対話を広げていく。 その遠回りに見えても着実な一つ一つの実践の先に、創価の師弟が示した「人類の宿命転換」――核兵器も戦争もない、悲惨の二字のない「平和の世紀」がある。 |