| 〈1974―2024 人類の宿命転換への挑戦〉 核兵器なき未来へ㊤ 不信を信頼に変える“人間外交” 24年9月5日 |

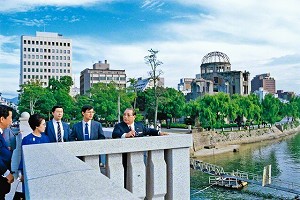

原爆の投下目標だったといわれる広島市の相生橋に立つ池田先生(1985年10月)。川沿いには原爆ドームが見える 1974年9月8日、池田大作先生は、初のソ連(当時)訪問に出発した。 「なぜ、宗教を否定する国に行くのか」と非難の声が上がる中での旅立ちだった。 当時、世界は、「核戦争」による人類滅亡の危機を回避しようと、ようやくデタント(緊張緩和)を模索していた。しかし、一方で中ソ対立は激しさを増し、一触即発の状況にあった。 先生の胸には、17年前(1957年)の同じ日、恩師・戸田城聖先生によって発せられた「原水爆禁止宣言」の師子吼が響いていた。 断じて核兵器を無くす、この世から悲惨の二字を無くすと誓った池田先生の思想と行動に迫りたい。 「人間を信じる」という一点で世界を結ぶ 50年前の1974年9月17日。池田先生はソ連の首都モスクワのクレムリンで、コスイギン首相との会見に臨んでいた。 会見は予定の時間を大幅に超え、異例の長さとなっていた。10日間に及んだソ連訪問の印象を交え、具体的に対話を進める先生に、首相は深い関心を示した。 そもそも東西冷戦下にあって東側陣営の盟主であるソ連の首相が、日本人である宗教者と会見すること自体、極めて異例のことであった。 池田先生は、その前日に急きょ、首相との会見が可能となったことを聞いた時、世界平和のために絶対に語り合わなければならないテーマがあると心に期していた。 小説『新・人間革命』第20巻「懸け橋」の章には、この会見の模様が記されている。 その話題を切り出す前に先生は、まず日本とソ連が相互理解を深める道を開くために率直に、こう述べた。 「日本人は、ロシア文学やロシア民謡には親しんでいても、ソ連には親近感をもっておりません。どこか“怖い国”という印象をもっております」 「政治や経済の分野だけでは、真の友好はありえません。文化交流こそ、最も大切になってきます」 信念に基づいた発言とはいえ、首相に対して失礼かもしれないと感じつつも、あえて思いのままを語った先生に対し、コスイギン首相は真摯にその意見を受け止めた。  モスクワのクレムリンでコスイギン首相と初会見。池田先生の人間主義に基づく信念を、首相は高く評価した(1974年9月17日) こうした忌憚のない対話が続く中、話題のテーマはついに池田先生が心に期していた核兵器の問題に向けられた。 首相は憂いを込めて、次のように語った。 「既に現在、核は全世界が滅びるほど、十分にあります」「核兵器をこのまま放置しておけば、ヒトラーのような人間がいつ現れて、何が起きないとも限りません。そうなれば、地上の文明を守る手立てはないのです。人類は遅かれ早かれ、核軍縮を決定するに違いありません」 この発言に、池田先生はコスイギン首相の懊悩を見る思いがした。ソ連の核兵器の存在こそ世界平和の保障であるとした従来の見解を、根底から否定するような真情を感じ取ったからだ。 「核のボタン」に手をかけた際 会見の2年前(1972年)に、ソ連で核兵器使用の軍事演習が行われた時のことを、冷戦期の軍拡競争を追ったジャーナリストは書き記している。 最高指導者・ブレジネフ書記長が演習開始の「核のボタン」に手をかけた際、顔面蒼白となり、その手は震え、これが演習であることを担当者に何度も念を押したという。 その場にコスイギン首相も同席していた。最高の権力を手にした指導者といえども、人間であった。 その人間と人間、民衆と民衆の間に信頼の橋を架けることから、揺るぎない平和の大道が開かれるというのが、池田先生の信念であった。 74年9月8日、訪ソ出発前の東京国際空港(当時)で先生は語っている。 「国家の関係といっても、最終的には、人間と人間との関係に帰着するということが、第一義であると私は確信しております。つまり時代の趨勢は、深き友情と信頼の人間と人間の触れ合いを、民間次元で進めていくことこそが、真の友好を築くために不可欠の課題となったと考えます」 国際的な協力を抜きにしては、到底解決できない地球的な課題が、人類の眼前には横たわっていた。 軍事的な衝突を回避する方策と国連の機能、資源の枯渇、環境問題、さらには経済成長の限界……。資本主義にも、社会主義にも問題点が指摘され、民主主義の危機も叫ばれていた。 人類の英知を結集して課題解決に当たらねばならない、その時に、“人類の宿命”ともいえる対立は続いていた。 その一つである中ソ対立の真っ只中、池田先生は74年5月の中国初訪問に続いて、ソ連を初訪問したのである。  初訪中で人々と出会いを結ぶ池田先生。要人との会見だけでなく、北京や上海をはじめ、中国各地で市民や子どもたちの中に分け入り、真心の触れ合いを重ねた(74年6月) 旅立つ池田先生の胸に響いていたのは、遡ること17年前の同じ日の恩師・戸田城聖先生の「原水爆禁止宣言」の師子吼であった。 「核あるいは原子爆弾の実験禁止運動が、今、世界に起こっているが、私は、その奥に隠されているところの爪をもぎ取りたい」 核兵器を使用した者は「魔物」であり、「死刑」にすべきとまで強い言葉で訴えた戸田先生。それは、核兵器を使って人間の生存の権利を奪うことは絶対悪であると断ずる思想を確立することを願っての大宣言であった。 この“核兵器は絶対悪”との思想を、世界の指導者をはじめ民衆一人一人に知らしめていく生命の触発作業を、戸田先生は「遺訓の第一」として青年たちに託したのである。 ありのままに 明るく楽しく 初訪ソに広報担当として同行した鈴木琢郎さん(参議)は振り返る。 「ソ連の実情を伝える日本語の資料は少なく、実際にソ連に渡航した人の話を聞いても、多くの人が悲観的な意見を述べていたのです。私の叔父はシベリアに抑留された経験があり、体格の良かった叔父が痩せこけて戻ったと聞きました」 訪ソ団のメンバーには、不安に駆られる人もいた。 「先生は『何も怖がることはない。世界平和のために行くんだから。行けば分かる。必ず分かり合える。同じ人間だもの』『ありのまま、明るく楽しくやろう』と、何度も勇気づけてくださいました」 池田先生は10日間のソ連訪問で、コスイギン首相をはじめ、モスクワ大学のホフロフ総長ら、各界の識者と次々に会見。主なものだけで二十数回もの会談を重ねている。 先生の語らいは、相手の人間性を、共に「平和を願う人間」という視座から浮かび上がらせていった。 クレムリンの会見で、コスイギン首相が「あなたの根本的なイデオロギーはなんですか」と尋ねると、先生は即座に「平和主義であり、文化主義であり、教育主義です。その根底は人間主義です」と。 首相は「私は高く評価します。その思想を、私たちソ連も、実現すべきであると思います」と応じている。 鈴木さんは回想する。 「会見の数日前、先生はレニングラード(現・サンクトペテルブルク)のピスカリョフ墓地を訪問しました。第2次世界大戦でソ連は最も多くの死者を出しましたが、墓地には、その犠牲者が眠っていたのです。墓地で感じた戦禍の悲惨な印象を述べたところ、首相も、戦争の時にその地にいたことを吐露したのです。じっと考えこんでおられました」  レニングラードのピスカリョフ墓地で、第2次世界大戦の犠牲者を弔う(74年9月) 池田先生は「ソ連の人びとと同様に、中国の人びとも、平和を熱願しております」と述べ、尋ねた。 「ソ連は中国を攻めますか」 3カ月前の初訪中で、先生は、地下に防空壕を掘り、ソ連の攻撃に備える市民の姿を目にしていた。対立に不安を抱き、平和を願う民衆の思いを、コスイギン首相に直接伝えたのである。 「ソ連は中国を攻撃するつもりはありません」 「それをそのまま、中国の首脳部に伝えてもいいですか」 「結構です」 会見から3カ月後の12月、池田先生は中国を再び訪問し、この内容を首脳に伝えた。ソ連も中国も、核兵器廃止への道を模索していることを感じ取り、核保有国同士が深い信頼関係で結ばれるための永続的な交流を呼びかけたのである。 さらに翌75年1月には、アメリカのキッシンジャー国務長官と会談。米中ソを駆け、平和への道を開く対話を重ねていった。 元品の無明を打ち破る対話 ソ連から帰国後、先生はメディアの要望に応え、新聞3紙、週刊・月刊誌9誌に訪ソの思い出を寄稿した。 そこには、鉄のカーテンで見えなかった人々の“素顔”が、ありのままに描き出されていた。 中でも反響を呼んだのが、「ターニャの小さな日記」という随想だった。 池田先生がピスカリョフ墓地の資料館で目にした小さなメモ――。 そこには、幼い少女が戦争で家族を次々に失う様子が淡々と記されていた。 先生は「百万言の言葉を費やすよりも、はるかに戦争の悲惨さを今も訴えかけている」と随想に記した。 鈴木さんは語る。 「ソ連にも戦禍に苦しむ同じ人間がいる。その事実を日本に伝え、怖い国という印象を取り払おうとしたのです。池田先生は、不信を信頼に変える対話を、あらゆるレベルで行ってきました。人間を信じるという一点で、世界を深く結ぶ。それまでの外交努力では決して開けなかった世界が、先生の“人間外交”によって開き始めたのです」  74年から75年にかけて、池田先生は米中ソの要人と相次いで会見。アメリカではキッシンジャー国務長官と会談し、核兵器の問題についても具体的な意見を交わした(75年1月、ワシントンで) 先生は、東西の冷戦も、その本質は両陣営の相互不信にあると洞察していた。 相手を信じられなければ、いかに相手を上回る核兵器を保有できるかばかりが優先され、際限のない核兵器の開発競争が繰り返されてしまう。 一面から言えば、恒久平和の実現とは「人間を信じる」戦いであり、そのためには、仏法で説く「元品の無明」(人間に宿る仏性を信じ切ることのできない根本的な生命の迷い)を打ち破らねばならない。 池田先生の人間外交に呼応し、創価学会では、青年部を中心に、核兵器廃絶を求める1000万署名を推進。75年1月、先生は、その署名簿を国連事務総長に手渡している。 その後も、国際キャンペーンと連携した1300万の署名(98年)や、「ニュークリア・ゼロ」運動での500万を超える署名(2014年)など、学会は民衆の声を結集するとともに、核廃絶を目指す団体と協働し、連帯の裾野を広げてきたのである。 |